1.1. Гипотеза об источнике магнитного поля и причинах вращения Земли

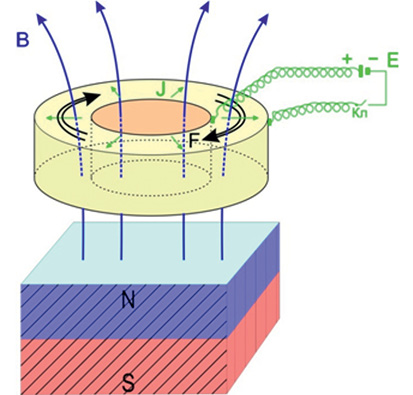

В физике электричества известен [103] следующий демонстрационный опыт. Берётся сосуд, состоящий из двух коротких коаксиально расположенных металлических цилиндров, между которыми налит электролит (рис. 1.1.1). К стенкам сосуда через ключ Кл подсоединён источник постоянного тока Е. Под сосудом расположен полюс сильного магнита (или электромагнита) так, чтобы его поле В приблизительно совпадало с направлением единой оси цилиндров. При включении источника Е между цилиндрами потекут радиальные токи, а электролит под действием амперовых сил начнёт вращаться. С изменением полярности тока меняется на противоположное и вращение электролита. Очевидно, что если сосуд освободить от сил внешнего трения (например, подвесить на нити) при соблюдении всех прочих условий, то под действием сил трения электролита о стенки сосуда вся система придёт во вращение.

Нечто подобное, возможно, происходит и внутри нашей планеты. Для большей наглядности выполним некоторые логические эксперименты.

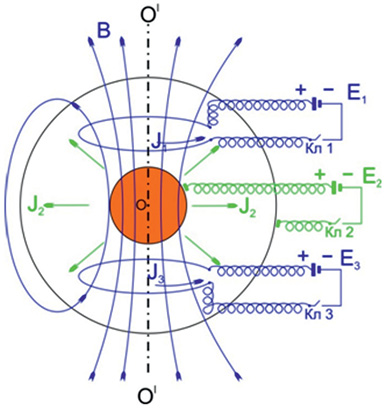

Пусть в центр металлического шара, заполненного электролитом, помещён второй металлический шар меньшего объёма. К шарам с помощью специальных коллекторов, не создающих сил трения, подсоединён источник постоянного тока Е2. Через центр шаров О проходит условная вертикальная ось О'О'. Внутри большого шара размещены также два кольцевых витка, центры которых совпадают с этой осью, а плоскости витков перпендикулярны ей (рис. 1.1.2). Витки подсоединены к источникам тока Е1 и Е3. При замыкании Кл2 от внутреннего шара к внешнему через электролит радиально во всех направлениях потечёт ток J2. Если теперь включить Кл1 и Кл3, то токи J1 и J3 потекут и по кольцевым виткам и создадут магнитное поле, которое в экваториальной области будет перпендикулярно, а в полярных областях параллельно токам, стекающим с малого шара.

Рис. 1.1.1. Схема, поясняющая демонстрационный опыт с короткими цилиндрами

Рис. 1.1.2. Схема, поясняющая образование электрических и магнитных полей в опытах с шарами

Из законов физики известно, что магнитная индукция В взаимодействует с проводником, в котором течёт ток. Значение силы F этого взаимодействия прямо пропорционально току J в проводнике, длине проводника L в магнитном поле и магнитной индукции В. Сила также зависит от угла ? между проводником и направлением магнитного поля. Когда проводник перпендикулярен силовым линиям магнитного поля, сила F максимальна, когда параллелен – она обращается в нуль.

В промежуточных положениях эта сила пропорциональна sin?, т. е. F = ВJL sin? [100]. Поэтому понятно, что под её действием электролит между шарами придёт во вращение, причём будет наблюдаться дифференциация движения: максимальной скорость окажется в приэкваториальной (между витками), минимальной – в приполярных областях.

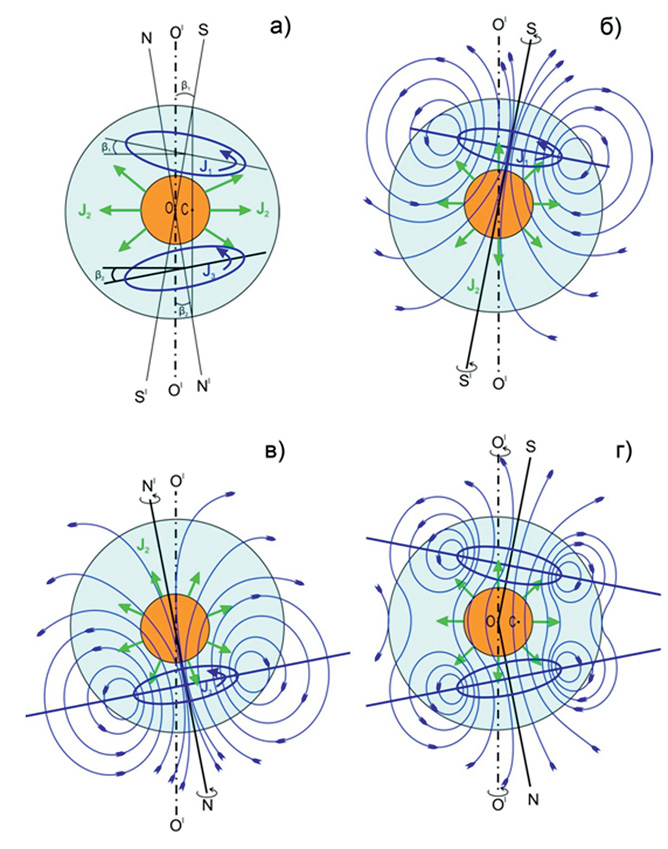

1. Сохранив все прежние условия, отклоним плоскость верхнего витка от горизонтали или его ось от вертикального положения на угол ?1, а нижнего витка – на угол ?2 (рис. 1.1.3, а). Пусть циркулируют только токи J2 и J1. Тогда возникнет ситуация, изображенная на рис. 1.1.3, б. Ось вращения SS' сместится от вертикали на угол ?1. В соответствии с принятым в физике условным разделением направления электромагнитного поля оно выше плоскости витка будет иметь положительный знак, ниже – отрицательный. Направление вращения шаров и электролита справа налево, но уже ортогонально оси SS' магнитного диполя, образованного кольцевым током J1.

Отключим верхний виток и включим нижний. Тогда под действием уже тока J3, текущего в контуре нижнего витка, возникнет магнитная индукция. Её взаимодействие с токами J2, стекающими с меньшего шара в направлении большего, заставит вращаться (в том же направлении, что и в предыдущем случае) электролит, а с ним и шары, но теперь уже вокруг оси NN' (рис. 1.1.3, в).

Если сравнивать два последних варианта подключения витков по картинам распределения магнитной индукции, изображённым на рис. 1.1.3, б и 1.1.3, в, то следует обратить внимание на то обстоятельство, что в области, заключённой между плоскостями витков, наблюдается смена полярности, т. е. изменение направления индукции, и несколько, трансформируется поле, как по интенсивности, так и по направленности. Выше плоскостей витков направленность поля сохраняется, однако оно также несколько трансформировано.

Рис. 1.1.3. К опыту, поясняющему изменение оси вращения, знака электромагнитного поля и смещение центра магнитного диполя (см. пояснения в тексте)

2. Рассмотрим теперь суммарное взаимодействие полей токов при сохранении всех прочих условий. Схематизированная картина распределения магнитной индукции при взаимодействии токов J1 и J2, протекающих в обеих рамках, изображена на рис. 1.1.3, г. Ток J2, стекающий с внутреннего шара, остался неизменным. Как и ранее, направление поля осталось прежним, т. е. в нижней части будет северный магнитный полюс N, в верхней части – южный S.

Как видно из рис. 1.1.3, г, получается довольно сложная картина распределения магнитного поля. Неравномерное, со значительными деформациями его распределение должно повлечь за собой такое же сложное распределение сил взаимодействия магнитной индукции с током. Это в свою очередь приведёт к сложному движению электролита между шарами, к дифференциации скорости его вращения. Причём подобное движение будет наблюдаться не только по вертикали, но и по горизонтали, с зонами застоя и завихрений. Однако сами шары (как внутренний, так и внешний) будут вращаться только с какой-то одной, характерной для каждого из них, скоростью за счёт сил трения электролита об их поверхности. Мало того, за счёт дифференциации скорости движения электролита оси вращения шаров могут не совпадать. Тем не менее ось вращения О'О' внешнего шара всегда будет проходить через его эпицентр и совпадать с биссектрисой суммарного угла ?1+?2.

Под действием изменяющейся скорости вращения электролита наклон плоскости витков и их местоположение относительно вертикальной оси будет несколько изменяться. Соответственно станет меняться положение оси О'О', т. е. точки, лежащие на поверхности большего шара в районе полюсов вращения, будут совершать круговые (нутационные) движения. Кроме того, магнитная ось (прямая, проходящая через магнитные полюсы S и N) не будет совпадать с осью вращения, а её эпицентр С окажется смещённым относительно общего центра О.

Если же в какой-то момент времени циркуляция тока в одном из витков прекратится или несколько ослабнет, то произойдут значительные изменения в характере вращения всей системы. Например, пусть подобное случится с верхним витком. Тогда в некоторых областях, прилегающих к этому витку, сменится направление поля (произойдёт инверсия поля) и будет наблюдаться существенная его трансформация, потому что до указанного изменения (прекращения циркуляции тока) выше плоскости нижнего витка существовало поле разной направленности (ориентации), превратившееся в поле одной направленности. Ось вращения шаров сместится и будет совпадать с магнитной осью.

Аналогичная картина будет наблюдаться и при пропускании тока только по верхнему витку.

Таким образом, меняя конфигурацию витков, их местоположение, размеры, а также значения токов, циркулирующих в них, можно смоделировать поле, подобное геомагнитному. Меняя же вязкость, проводимость электролита и плотность радиальных токов, можно добиться подобия с вращением Земли. Кроме того, с помощью рассмотренного опыта имеется возможность смоделировать нутацию полюсов, западный дрейф магнитного поля, смещение центра магнитного диполя относительно центра масс, т. е. получить все наблюдаемые в настоящий период на нашей планете природные явления.

Уже можно считать установленным фактом то, что магнитные поля, генерируемые внутри планет, встречаются повсюду во Вселенной. Магнитное поле Солнца имеет тот же порядок, что и наша планета. Сильными магнитными полями обладают многие другие звезды.

В работе Х. Хаббару [126] отмечается, что существует характерная корреляция магнитных моментов планет с периодами их вращений. Между вращением Земли и её магнитным полем имеется тесная связь, проявляющаяся в чёткой зависимости незначительных вариаций скорости вращения от изменения магнитного поля. Среди планет земной группы Земля обладает наиболее сильным магнитным полем. Ещё более быстрое вращение наблюдается у планет-гигантов группы Юпитера. Магнитные поля этих планет превосходят земное поле [17, 60].

В настоящее время учеными всего мира окончательно принята идея о том, что геомагнитное поле генерируется в земных недрах. Что же может служить источником токов, откуда берётся энергия на их образование?

Известно, что в статической обстановке тела в большинстве случаев находятся в нейтральном (незаряженном) состоянии. Однако природе свойственно непрерывное движение. Движение нарушает равновесие зарядов, смещает и перераспределяет их, что ведёт к образованию электрических токов и неразрывно с ними связанного магнитного поля.

К такому же выводу можно прийти, ознакомившись со сведениями, приведенными в книге «100 миллиардов солнц» [55] германского астрофизика Р. Киппенхана. Он пишет: «Магнитные поля и космическое вещество взаимосвязаны. Когда тело уплотняется, усиливается и его магнитное поле. И когда из части звезды образуется белый карлик, из-за высокого сжатия изначально слабое магнитное поле усиливается в десятки тысяч раз. Так можно объяснить мощные магнитные поля белых карликов. Но когда звёздное вещество достигнет плотности нейтронной звезды, магнитное поле может стать в сто миллиардов раз сильнее – настолько велико здесь сжатие. Вот почему у некоторых звезд следует ожидать чрезвычайно сильных магнитных полей. И такие поля были обнаружены» [55].

Таким образом, можно считать, что основным источником образования зарядов, приводящим к возникновению электрических токов в природе, является трение – взаимодействие материи. С его помощью происходит поляризация молекул или разделение элементарных частиц вещества. Причём поляризации вещества поддаются в любых состояниях: газообразных, жидких, твёрдых. Так, например, неопровержимо доказана послойная поляризация ионосферы [52]: «Токи в ионосфере достигают иногда очень большой силы. Днём, когда ионов и электронов в ионосфере становится больше, электрическая проводимость воздуха увеличивается. То же происходит при переходе от зимы к лету. Значит ионосферные токи летним днём сильнее всего. Например, ток, протекающий в области между экватором и средними широтами (50о), может достигать силы 50 000 А. А в районах, прилегающих к полюсам, особенно во время бурной деятельности Солнца, ток достигает полумиллиона, а то и более ампер!».

Другим примером электризации может служить образование молний, например, между облаками или между земной поверхностью и облаками. С помощью электрических машин также за счёт трения добывалось электричество в ХVIII в.

Eщё один пример образования мощных электрических сил трением – это метеориты. За счёт электризации поверхности метеоритов и последующего протекания в них токов метеориты раскаляются и часто сгорают в атмосфере Земли. А иногда они долетают до поверхности Земли, тогда при ударе о поверхность происходит мощный электрический разряд, сопровождаемый взрывом. Разрушение метеорита и его взрыв происходят за счёт сильнейшего удара, сжатия и мгновенного закорачивания разделённых зарядов. Хорошим примером этому может служить взрыв Тунгусского метеорита, осколки которого разлетелись на многие километры.

По современным данным за счёт электризации у ионов и элементарных частиц ионосферы преобладают положительные заряды, а в твёрдой оболочке Земли накапливаются отрицательные заряды. В то же время перемещениями заряженных частиц в ионосфере индуцируются электрические токи в литосфере. Роль изолятора выполняют плотные слои атмосферы. Напряжённость электрического поля в нижних слоях атмосферы составляет около 100 В/м, а в грозовую погоду – значительно больше. Мгновенная мощность молний на земном шаре достигает 1012 Вт [61]. При искровом разряде значение тока доходит до огромного значения: 10–104 кА. Напряжение между полярно заряженными объектами перед возникновением молнии достигает значений порядка 108–109 В. Электризация трением может происходить: вдоль береговой полосы – морским прибоем, вдоль русел – течением воды в реках, перемещением песка – в пустынях. Электромагнитным излучением сопровождаются камнепады, сходы снежных лавин, торошение льда в море, процессы таяния и кристаллизации веществ, нагревание и остывание тел [32]. Все перечисленные и им подобные явления приводят к поляризации и разделению зарядов, а следовательно, и к возникновению токов в Земле. К этому же источнику токов в Земле следует, видимо, отнести и описываемые А.С. Семёновым [102] «меняющиеся во времени поля и устойчивые отрицательные аномалии неизвестной природы».

Радиальные токи, растекающиеся от центральных областей к поверхности, создают магнитные поля внутри Земли, которые, как следует из теории и практики [33, 40, 120], на поверхности почти никак не проявляются. Кольцевыми токами, циркулирующими в глубинных частях параллельно дневной поверхности (образующих структуру в виде двух «бубликов»), определяется внешнее магнитное поле. Если некоторые изменения плотности или конфигурации кольцевых токов в основном приводят к глобальным планетным изменениям внешнего магнитного поля, то перемена в возникновении или перераспределении радиальных токов ведёт к локальным преобразованиям их действия, т. е. подобные изменения главным образом сказываются только в тех местах, где они образовались. Именно там рождаются завихрения, уплотнения или разуплотнения в круговом вращении внутреннего вещества Земли.

В рассмотренном механизме возникновения магнитного поля и причинах вращения Земли примечательным становится то, что одновременно без внесения дополнительных условий или их изменений появляется возможность объяснения наблюдаемого западного дрейфа магнитного поля со скоростью около 0,2о в год. Если, как и предполагается большинством учёных, занимающихся данной проблемой, источник магнитного поля находится в наиболее разжиженной области недр Земли, т. е. в мантии, он представляет собой (по изложенной ранее гипотезе) систему из двух (кольцевой конфигурации) токовых поясов (ТП). Поэтому вследствие дифференциации скорости вращения область мантии, в которой заключены ТП, несколько запаздывает (отстаёт) от коры в своём вращении в восточном направлении. Этим обуславливается указанный западный дрейф магнитного поля.

С помощью рассматриваемой гипотезы также просто могут быть объяснены так называемые «инверсии» магнитного поля Земли. Однако здесь необходимо сделать важное пояснение. Дело в том, что «инверсии» поля в полном понимании значения этого термина повлекут за собой и изменение направления вращения самого объекта, что должно привести к катастрофическим последствиям для него. Поэтому, видимо, фиксируемые «инверсии» связаны с тем, что в какие-то моменты времени происходит временное прекращение (или существенное ослабление) циркуляций тока в одном из токовых поясов, как это было продемонстрировано в опытах ранее.

В свете изложенного гипотезу о токовой циркуляции (ТЦ) в веществе целесообразно применить и для объяснений причины распространенности вращений во Вселенной.

Известно, что полный оборот вокруг оси экваториальные области Солнца совершают приблизительно за 25 суток, а приполярные за 30 суток [35, 38]. Если предположить, что механизм, вращающий Солнце, подобен земному, то у Солнца должны существовать кольцевые токи, также сконцентрированные в пояса, создающие электромагнитное поле, ориентированное вдоль оси вращения. Назовём его продольным полем. Такое поле астрофизики иногда ещё называют полоидальным.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.