Глава 1 Вторжение в атом

Глава 1

Вторжение в атом

Благодарность… лягушке

В Колтушах — маленьком городке под Ленинградом — стоит памятник собаке. Безымянной и бесконечно терпеливой собаке, которая помогла понять человеку, как он воспринимает окружающий мир.

Памятника лягушке нет нигде. Небольшое скользкое существо, вызывающее брезгливое чувство у многих людей, — и еще поставить ему памятник? Собака — друг человека, доказавший это не раз и не два. А скажите, пожалуйста, в чем лягушачьи заслуги?

У лягушки, однако, не меньшие, чем у собаки, заслуги перед наукой. Лягушка открыла людям первые секреты анатомии, кровообращения, работы мышц.

Но с наибольшими основаниями, думается мне, памятник безропотной лягушке должны были бы поставить физики. Почти два века назад страдающее подрагивание лягушачьей лапки возвестило начало новой эпохи в физике. Эпохи, которая продолжается и по сей день, — эпохи электричества и впоследствии — атома…

Конец восемнадцатого и начало девятнадцатого века — удивительно интересное время. Под громоподобные звуки «Марсельезы», а затем под гром наполеоновских пушек перекраиваются не только границы государств. В лабораториях и тихих кабинетах «чудаковатых фантазеров» перекраиваются и границы наук.

Луиджи Гальвани и Алессандро Вольта открывают электричество, с тем чтобы тут же начать неистовый спор о природе и происхождении его. В конце концов Вольта возносится на вершину славы, а поверженный его противник умирает полузабытым.

Но оба они еще застают появление малозаметной статьи малоизвестного ученого Уильяма Проута. В этой статье Проут возрождает из двухтысячелетнего небытия гипотезу об атомах.

Даже если бы Гальвани и Вольта с величайшим вниманием прочли эту статью, она не вызвала бы у них решительно никаких эмоций. Всему свое время.

Первые годы новой науки — словно первые разрозненные кристаллики, возникающие в безжизненно прозрачной жидкости. Должны пройти годы, пока они, разрастаясь, сольются в один большой магический кристалл нового знания. Долгие годы…

А пока что кристалл потихоньку растет. Еще в конце восемнадцатого века Александр Гумбольдт открывает электролиз. Жидкость, которая кажется такой сплошной и однородной, вдруг расщепляется на составные части под действием электрического тока! Спустя тридцать лет Фарадей устанавливает законы электролиза. Эрстед и Ампер, обнаружив взаимодействия токов и магнитов, первыми проникают в таинственную «душу магнита». И над этими замечательными работами Джемс Максвелл возводит стройный купол первой теории электромагнитных явлений.

Современники не всегда сразу оценивают по достоинству действительно крупные революционные физические теории. Так было и с теорией Ньютона о движениях тел, и с теорией Планка о квантах энергии, и с теорией относительности Эйнштейна, и со многими другими. Теория Максвелла среди них не исключение.

Еще двадцать лет спустя после ее появления знаменитый физик Людвиг Больцман, один из создателей молекулярной физики, читая лекции по теории Максвелла, начинал их словами из «Фауста» Гёте: «Я должен пот тяжелый лить, чтобы научить вас тому, чего сам не понимаю!»

И эти слова высказал один из проницательнейших физиков своего времени! Что же тогда говорить о других?

Другие физики в эти годы спокойно пробавлялись старым-престарым представлением об электрических жидкостях. Тепловой жидкости — флогистону — давно уже пришел конец. Вслед за новаторскими работами Ломоносова все тепловые явления отлично объяснила молекулярная теория. Электрический же ток в представлениях многих ученых по-прежнему оставался потоком электрической жидкости.

Так нередко бывает в науке. В течение многих лет мирно сосуществуют друг другу противоречащие представления.

Разве что электрическая жидкость была двух родов — положительного и отрицательного. Об этом говорил уже неплохо изученный к тому времени электролиз.

Что в растворе? Молекулы жидкости, жидкости на сей раз обыкновенной. А отсюда уже как будто один шаг до «молекулы электричества». Но сколь он труден, — этот шаг!

И все-таки он делается. Как ни удивительно, помехой этому шагу служит сама теория Максвелла. В этой теории обладателем электромагнитных свойств объявляется не какая-то «молекула электричества», а особая, безраздельная, абсолютно текучая и непрерывная среда — эфир.

Эфир! Тончайший, неуловимый, начисто лишенный «грубых» материальных проявлений, вроде столь «земной» — массы. Эфир, не имеющий никакой структуры, не разложимый ни на какие отдельные частицы! И думать даже грешно о какой-то структуре самой неосязаемой субстанции на свете.

А думать приходится. В той же теории Максвелла на самый передний план выступают источники электромагнитного поля — электрические заряды и их движения, именуемые токами. Что кроется за этими понятиями? Какие предметы наделены таким свойством, как электрический заряд? Движение каких предметов вызывает электрический ток?

От «электрической молекулы» к «атому электричества»

Какие предметы? Можно допустить, что это молекулы. Что ж, пока такое допущение ни к чему не обязывает. Представлением о молекулах пронизана вся физика тех лет, и мысль об «электрической молекуле» с совершенной неизбежностью должна появиться.

Но, возражают скептики, молекулы ведь совершенно нейтральны электрически. В опытах по электричеству они обнаруживают себя лишь в том случае, если им сообщить заряд извне или отнять его. Тогда они получают название ионов и участвуют в явлении электролиза.

Сообщить заряд, отнять заряд… Это по-прежнему не решает вопроса о том, что же такое заряд. Словно посадили на молекулу какую-то неуловимую «метку» — и побежала молекула в электрическом поле, отняли — побежала в обратном направлении. Это явление говорит лишь только о движении молекулы, но никак не о метке. Нет, нет, и возражать не стоит! — заключают скептики.

И действительно, им почти никто не возражает. Электричество в самом деле кажется какой-то странной «накладкой» на обычные и привычные свойства вещества. Но может быть и другая возможность, полагает немецкий физик Вильгельм Вебер: «При всеобщем распространении электричества можно принять, что с каждым весомым атомом связан электрический атом».

Это сказано еще до завершения Максвеллом его теории. А вот и сам Максвелл скрепя сердце говорит такие знаменательные слова: «Назовем для краткости молекулярный заряд молекулой электричества; это выражение, как бы оно ни было несовершенно и как бы мало оно ни гармонировало с остальным содержанием нашей теории, все-таки поможет нам ясно высказать все, что мы знаем об электролизе».

«Электролиз требует», — Максвелл вынужден сделать признание. Но ученый все же не сдается. «Молекула электричества» — понятие несовершенное, неправильное, оно не удержится в науке. Когда мы по-настоящему познаем электролиз, от молекул электричества не останется и следа.

Ах, как он ошибается! Еще за год до смерти Максвелла голландский физик Гендрик Лоренц подводит под «эфирную» теорию более «весомый» базис. Молекула — это собрание мельчайших заряженных частичек. Заряды их одинаковы по величине, но могут быть противоположны по знаку. Так пишет Лоренц.

Неужели он «догадался»? Нет. До правильной догадки остается еще почти двадцать лет. Лоренц считает, что эти частички — ионы. Те самые ионы, которые, по его мнению, и объясняют удивительное поведение молекул при электролизе.

Но не будем придирчивы.

Согласитесь, что разбить молекулу на «атомы электричества» — мысль в те годы очень дерзкая. Лоренц не только не настаивает на этой мысли, но он словно извиняется за ее дерзость. Он считает ее в некотором смысле возвратом к старым представлениям о двух родах электрической жидкости.

Замечательно! Точно так же спустя двадцать лет Макс Планк будет извиняться за свое представление о квантах. Мол, понимаю, что ввожу «неуклюжее», может быть, и совершенно «нелепое» новое представление. Единственное оправдание лишь в том, что с этим представлением, возможно, будет более удобно работать физикам.

Иной раз ученый, заклеванный своими научными противниками, быть может, и с радостью снял бы свое дерзкое представление. Но сие от него уже не зависит. Новая мысль высказана, она родилась, она уже отделилась от своего творца и зажила самостоятельной жизнью. Если жизнеспособно это зерно, брошенное на ниву науки, то оно рано или поздно прорастет. Рано или поздно — все зависит от того, насколько созрела нива для посева.

В те годы идея об атомности электричества словно носится в воздухе. Самые разнообразные явления сближаются друг с другом и требуют приведения их к единому знаменателю.

И новый парадокс!

На пути этой идеи высоким препятствием стоит сам атом. Вернее, представление о том, что слово «атом» следует понимать совершенно буквально: атом неделим.

Затем начинается время опытов. Школьных опытов, как вы сказали бы сегодня. Наука в наш век развивается быстро, технические ее приложения — и того быстрее. Сегодня вы без особого труда, даже порой со скукой во взоре, можете в школьном физическом кабинете ставить такие опыты, результатов которых с замиранием сердца ждали виднейшие ученые всего лишь век назад. И даже меньше, чем век назад.

Для них все было трудно. Например, вакуум. Чтобы изучить законы электрического разряда, в разрядной трубке нужно создать высокое разрежение. Газ в трубке, даже только следы его, — очень мешает. Стоит стегнуть газ электрическим током, и возникает невообразимая толчея молекул. В неоткачанной трубке — воздух. В воздухе — пары воды. Сегодня их одно количество, завтра влажность воздуха возросла — уже другое. Результаты опытов разнятся день ото дня. «Грязный опыт» — это понимали ученые и в те времена.

Стучит в лаборатории вакуумный насос, а то и — чего проще — прямо с завода получаете запаянные трубки с уже введенными в них металлическими пластинками — электродами. Присоединяйте трубки к источнику высокого напряжения, например к катушке Румкорфа, и работайте.

Век назад все это составляло проблему. Вакуум — невысокий, да и тот «течет». Вставили в трубку электроды — снова часами набирайте вакуум. А ведь, кроме электродов, нужны были еще и достаточно сильные магниты, сильные электрические поля.

А главное отличие вот в чем. Сегодня получили задание от преподавателя и проверяйте. А то, что вы сегодня проверяете спокойно, уверенные в том, что «все должно получиться», — ведь это век назад никому не было известно. Все, что потом вошло в учебники ровными грядками слов и формул, искалось впотьмах. Каждую мелочь надо было проверять стократно! Не говоря уже о более существенных чертах изучаемых явлений.

Газ из трубки наконец в достаточной мере выкачан. Ртутный столбик манометра опустился почти до самого предела — 1/10 миллиметра. Включается напряжение, и… стенки трубки вдруг начинают светиться. По мере откачки газа цвет свечения меняется — от слабого красноватого до яркого желто-зеленого. Отчего? Непонятно.

«Изменим вещество электродов», — думает исследователь. Начинается новая длинная серия опытов. Нужно у себя же в лаборатории переплавить и очистить полученный металл, изготовить из него электроды тех же размеров и формы, впаять их в трубку из того же стекла, откачать воздух до того же давления… и убедиться в том, что все это ничего не изменило!

Ученый подносит магнит к трубке. Подносит так, из любопытства, ничего не ожидая. Свечение смещается по стенке трубки. Проверяется еще раз — снова свечение ползет за магнитом.

Что бы это могло быть? Видимо, в трубке появилась какая-то электрическая субстанция, какой-то ток. (Действие магнита на провод с током уже известно со времен Фарадея.) «Лучистая субстанция» вызывает свечение всюду, куда проникает.

А как эта «субстанция» движется? Исследователь, зовут его Уильям Крукс, вводит в трубку на пути предполагаемых лучей препятствие — металлический крест. И сразу же на задней стенке трубки появляется четкая тень креста. Это может означать одно: «субстанция» движется прямолинейно наподобие того, как распространяется свет.

Следующий опыт — его спустя пять лет ставит известный немецкий физик Генрих Герц. Тот самый Герц, который получил впервые электромагнитные волны и изобрел первую антенну. «Субстанция» Крукса отклоняется магнитом. «Значит, — думает Герц, — на нее должно действовать и электрическое поле. Это надо проверить». Герц изготовляет конденсатор и помещает его на пути «лучистой субстанции». Включается напряжение — и никакого эффекта!

Потрясающее разочарование. «Субстанция» оказывается незаряженной. «Это не электричество. Это волны эфира», — заключает Герц. То, что на них действует магнит, доказывает лишь, что все не так просто. И Герц начинает работать над своей теорией эфирных волн. Хотя он и ошибается, ошибка его благотворна для науки. Так бывало не раз. Ведь эфирные волны — это те самые радиоволны, которым несколько лет спустя Александр Степанович Попов даст новую замечательную жизнь.

А то, что Герц ошибается, доказано было еще за три года до его опытов. Евгений Гольдштейн, тоже не обнаружив влияния электрического поля на круксову «субстанцию», сделал хитроумный маневр. Он расположил в трубке возле источника «субстанции» — катода — второй катод. А анод сделал в виде узенькой пластины. И включил для начала только один катод.

Все шло нормально, как и в сотнях опытов до него. «Субстанция» достигла анода, и приборы в электрической цепи отметили появление тока. Но стоило включить второй катод, и ток резко падал, словно что-то сбивало «субстанцию» в сторону от анода. Этим могла быть лишь та же «субстанция» из второго катода. Гольдштейну пришлось заключить, что два потока «субстанции» отталкивают друг друга. Отсюда несомненно вытекало, что оба потока электрически заряжены, причем заряжены одноименным электричеством.

Сейчас мы можем легко понять причину неудачи Герца. Слишком плох был у него вакуум. Слишком слабыми оказались его электрические поля. А вот взаимные поля двух пучков «субстанций» в опытах Гольдштейна были уже достаточно сильны.

На стороне Гольдштейна были результаты еще одного важного опыта, который провел в 1895 году французский физик Жан Перрен. Он решил определить знак заряда потоков «субстанций». Опыт был не из легких, но в основе его лежала та самая идея, с которой вы в школе начинаете изучать электричество.

Электроскоп! Тот самый электроскоп, листочки которого сигнализируют о заряде, перешедшем на шарик с бузиновой или стеклянной палочки.

Перрен поместил в разрядную трубку металлический цилиндр «без дна и покрышки» как раз так, чтобы через него проходил поток «субстанции». Тонкая проволочка от этого цилиндра — его придумал неистощимый Фарадей — выходила через трубку и присоединялась к электроскопу, который уже был заряжен положительно.

Вот и вся установка. «Дешево и сердито!» — как сказал бы наш современник. И через пять минут после начала опыта, когда было включено напряжение и через цилиндр хлынули потоки «лучистой субстанции», Перрен уже знал, что она заряжена, причем заряжена отрицательным электричеством.

…Так растут, сливаются друг с другом отдельные кристаллики нового знания. Еще одно открытие — и все они сольются в единый монолитный кристалл. Этот заключительный шаг делает английский физик Джозеф Джон Томсон.

Рождение электрона

…Тихий университетский городок неподалеку от Лондона. Низенькие, построенные еще в средневековую старину здания. Размеренный, словно навеки заведенный, уклад жизни. И при всем при том не много городов знает такое жаркое кипение научных страстей, такое количество крупнейших открытий, какое было сделано в этом городе.

В десять часов вечера городок укладывается спать. Лишь в немногих окнах допоздна горит свет. Горит он и в окне квартиры скромного университетского профессора физики Томсона. Подытоживаются результаты дня, обрабатываются результаты опыта, лист за листом заполняются неровными строчками формул и цифр.

Это не качественный опыт Перрена или Крукса. Результаты опыта требуют солидной обработки математикой. И окончательные цифры странны, очень странны…

Кембридж. Здесь на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков Джозеф Джон Томсон открывает электрон…

Все началось с повторения опытов Крукса, Перрена и Герца. Необъяснимое противоречие между действием на «лучистую субстанцию» магнитного и электрического полей все же требовало окончательного разъяснения.

Скорее всего, думает Томсон, это противоречие могло быть связано с тем, что опыты предшественников были «грязными». Почему не допустить, что после откачки в сосуде все еще оставалось большое количество газа? Можно предположить, что это газ каким-либо образом экранирует приложенное к «субстанции» электрическое поле.

А для этого есть основания. «Лучистая субстанция», проходя через газ, оставляет за собой «попорченные» молекулы газа. В самом деле, ионизация газа в этих условиях уже наблюдалась не раз. В результате возникает — чем не электролит? Положительные ионы бегут к отрицательной пластине конденсатора, отрицательные ионы — к положительной. Вокруг «субстанции» образуется словно защитный чехол, в который электрическое поле проникает только сильно ослабленным.

Убрать нужно «грязь»! Откачивать, откачивать газ, сутками, неделями, если понадобится! Устранить все течи! А молекулы газа, пытающиеся при откачке осесть на стенках и электродах трубки, снова и снова вспугивать с их мест электрическими разрядами! Пусть вакуум в камере станет таким, чтоб манометр встал на пределе.

Такая «тренировка» трубки, как мы бы назвали ее сегодня, в конце концов дает свои плоды. Действие электрического поля на «субстанцию» становится все более отчетливым. «Лучистая субстанция» заряжена. Можно попытаться определить ее заряд уже не только по знаку, а и по его величине.

И Томсон придумывает, как это сделать. Он изобретает метод, который и поныне, спустя более чем полвека, является одним из наиболее могучих в экспериментальной физике. Его стоит описать.

«Лучистая субстанция» — неважно сейчас, из чего она состоит, — отклоняется и в магнитном и в электрическом поле. Если угодно, эти поля — как бы боковой ветер, дующий на бегуна. Можно оба ветра направить так, чтобы они дули на бегуна в противоположных направлениях — слева и справа. Уравняем силу этих ветров — тогда бегун понесется по прямой линии. И судья на финише флажком (электрическим током в цепи анода) отметит его появление. Замерим при этом силу обоих ветров (а в физическом опыте — это напряженности электрического и магнитного полей). Отсюда по несложной формуле можно определить скорость бегуна (электрона).

А теперь начинается вторая, самая интересная часть опыта. Начнем увеличивать силу одного из ветров — бегун начнет сбиваться с пути вбок. Судью с флажком все время придется перетаскивать к месту нового финиша. Наш бегун уже бежит по кривой дорожке, и чем сильнее один из ветров, тем сильнее искривляется путь бегуна.

По какой дорожке теперь несется бегун? Оказывается, по окружности. Места его старта и финиша известны. Сила сбивающих ветров тоже известна. Без труда находится радиус беговой дорожки, а из его величины — отношение заряда к массе бегуна.

Большего опыт дать не может. Определить в нем порознь массу и заряд «лучистой субстанции» невозможно.

Но не спешите разочаровываться. Иной раз и косвенное измерение дает не менее ошеломляющий результат, чем самое прямое! А в этом измерении есть нечто ошеломляющее. Оно дает результат: отношение заряда к массе составляет для «лучистой субстанции» величину порядка десяти миллионов.

Вам непонятно, что из этого следует? Томсону тоже непонятно, но другое: как может получиться такое отношение, если для легчайшего из атомов — атома водорода — при электролизе это отношение в тысячу раз меньше. Это означает не более и не менее, что частицы «лучистой субстанции» в добрую тысячу раз легче самого легкого атома на свете. Это не лоренцовы ионы!

Вы в это можете поверить легко. А каково было Томсону? Снова и снова опыты — и опять те же цифры. Вместо накаленной алюминиевой проволочки на катод ставится медная, золотая, бронзовая, наконец, платиновая — все тот же результат. Трубка из одного стекла заменяется трубкой из другого сорта стекла — все остается по-прежнему. Наконец, накаленная металлическая нить заменяется пластинкой, облучаемой светом, — и снова отношение заряда к массе частичек «лучистой субстанции» оказывается все тем же.

Вот это и есть упрямство факта. Томсон вынужден, и с превеликой неохотой, уступить этому упрямству. С неизбежностью приходится заключить, что:

атомы отныне нельзя считать неделимыми;

из них можно вырвать отрицательно заряженные частицы под действием электрических сил, нагревания и облучения светом;

эти частицы все имеют одинаковую массу;

они несут одинаковый заряд, от каких бы атомов ни происходили;

они являются составными частями всех атомов;

масса этих частиц меньше, чем одна тысячная часть массы атома водорода.

Эти слова были произнесены Томсоном 29 апреля 1897 года на заседании Королевского института в Лондоне.

Томсон вначале назвал открытые им частицы «корпускулами» — самым невыразительным словом, которое только можно придумать! Ведь по-латыни оно лишь означает «частицы». В его оправдание можно сказать только то, что спустя три года Планк назвал открытые им «частицы» энергии столь же невыразительно — «квантами» (а это на той же латыни означает не более, как «количество»).

Но не в названиях дело. Тем более, что уже вскоре Томсон «поправился» и дал своему открытию имя, предложенное за четверть века до того ирландским физиком Стони, — «электрон». И это имя сразу прочно вошло в обиход всей последующей физики.

Продолжение следует

Один философ как-то назвал открытие «венцом любопытства». Согласиться с ним трудно. Ученый, сделав открытие, редко догадывается в ту же минуту о его истинном значении. Напротив, ученый весь во власти сомнений.

Не пал ли он жертвой неверного хода мыслей? Правильно, корректно ли, как говорят, поставлены опыты, проведены расчеты? А что дальше? Какие неожиданные миры открываются за дверью, на миг приоткрывшейся перед исследователем? Страшиться, однако, нет времени. Все чувства подчиняет себе — вот только теперь развернувшееся во всю силу — жадное любопытство. Только теперь начинается лихорадка открытия.

Нет, настоящий ученый не боится, что его кто-то обгонит. Да и кого бояться? Пока что он один на бескрайних туманных просторах нового мира, и даже его ближайшие соратники не торопятся следовать за ним. До тех пор, пока в этом мире не нащупана твердая почва, они предпочитают лишь сочувственно наблюдать за лихорадочными поисками первооткрывателя.

А вокруг тем временем идет работа. В том же 1897 году Чарлз Вильсон делает открытие, что на газовых ионах очень активно осаждается водяной пар, если газ насытить этим паром, а затем резко охладить.

«В сентябре 1894 года, — вспоминал Вильсон много лет спустя, — я несколько недель работал в обсерватории на вершине Бен Невис, самой высокой горы Шотландии. Удивительные световые явления, возникающие при освещении солнечными лучами облаков, окружающих вершину, и особенно разноцветные кольца вокруг Солнца или теней, бросаемых вершиной горы на окружающий туман или облака, чрезвычайно заинтересовали меня. Я решил получить их в лаборатории. С этой целью я проделал несколько опытов, образовывая облака путем расширения паров. Но сразу же я натолкнулся на нечто такое, что обещало стать более интересным, чем те световые эффекты, которые я намеревался изучать».

Это «нечто» и есть замечательное открытие Вильсона. Пока что оно никак не связано с открытием Томсона. Но подождите, пройдет пятнадцать лет, и открытое Вильсоном явление станет тем магическим окном, которое позволит воочию увидеть следы, оставленные электронами Томсона.

Томсон, однако, не собирается ждать, и уже в следующем году приспосабливает только что открытое явление к измерению заряда своих частиц. Он прогоняет ионы водорода и кислорода, полученные при разложении воды в электролизе, через воду же и получает целые облака заряженных частиц. Эти облака затем медленно оседают на дно, подчиняясь всепроникающей силе земного тяготения. Взвешивая осевшие облака, Томсон находит их массу и число частиц в них, откуда без особого труда находит и заряд одной частицы.

Этот заряд он смело приравнивает заряду электрона. Через несколько лет опыт Томсона повторяет и Вильсон, но с важным усовершенствованием: он заставляет ионное облако оседать в конденсаторе. Меняя напряженность электрического поля, Вильсон может уже регулировать скорость падения заряженного облачка. И это сразу резко повышает точность измерения заряда электрона.

Дорожка проторена. По ней уже движется целый отряд ученых, которым предстоит отшлифовать до филигранного блеска метод Вильсона — Томсона. С 1909 года их возглавляет американец Роберт Милликен. Измерение заряда электрона он первым начинает производить не на ионном облаке — метод, увы, нелегкий, таящий в себе множество подводных камней, — а на масляной капле.

Только вдумайтесь: определять ничтожнейший заряд ничтожнейшей из частиц — и на чем? — на крупной, видимой запросто в микроскоп обыкновенной кухонной масляной капле. Что ни говори, а мысль очень дерзкая!

Правда, сама идея опыта принадлежит не Милликену, а австрийскому физику Францу Эренгафту. Но Милликен может по праву считаться вторым ее отцом: до такого совершенства он довел ее воплощение в опыте.

Эта «кухонная» капля не соскальзывала по стенке кастрюли, а медленно и величественно опускалась в воздухе между пластинами конденсатора. Ей не давали осесть на дно, уйти из поля зрения микроскопа.

Включалось электрическое поле в конденсаторе, и капля столь же величественно начинала подниматься вверх. Ничтожное передвижение регулятора — и капля надолго застывала в неподвижности. Силу притяжения капли к земле уравновешивала электрическая сила притяжения к верхней пластине конденсатора.

А дальше шел точнейший промер и расчет: диаметр капли, сила трения ее о воздух, точная сила земного притяжения, плотность масла и плотность воздуха, напряженность поля в конденсаторе, учет неизбежных ошибок опыта из-за мелких движений воздуха, небольших колебаний поля — все эти «плюсы-минусы». И, наконец, появлялся результат — три или четыре цифры, за правильность каждой из которых можно ручаться каждым днем долгого сидения над микроскопом, каждой неделей новой настройки капризного прибора, каждым десятком листов кропотливых расчетов.

И когда уже совсем недавно обнаружилось, что цифру, полученную Милликеном, подпортило неверное значение вязкости воздуха, взятое им в расчет в 1913 году (и известное тогда), он, уже будучи стариком, не поленился и двадцать семь лет спустя улучшил свой собственный метод и провел новые точнейшие измерения заряда электрона. Методом Милликена еще в десятые годы нашего века удалось выяснить, что электрических зарядов, меньших заряда электрона, не существует.

А с развитием метода скрещенных полей Томсона удалось более точно определить отношение заряда к массе электрона и отсюда уже вычислить массу электрона. Она оказалась равной приблизительно 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 9 грамма (что сокращенно записывают 9 · 10–28 г). И она оказалась самой маленькой массой из всех существующих в природе.

Метод Томсона в свою очередь зажил самостоятельной жизнью и спустя двадцать лет привел к еще одному важнейшему открытию в атомной физике — открытию изотопов. Но об этом — в свое время и на своем месте…

Шквал открытий

Конец девятнадцатого века ничуть не схож с концом восемнадцатого. Тогда говорили наполеоновские пушки — они играли марш молодому капитализму, вступающему в безраздельное владение Европой. В конце девятнадцатого века в Европе стоит настороженная тишина. В этой тишине только очень тонкий слух может уловить громы будущих войн. Явственнее всего громы доносятся из дипломатических кабинетов европейских столиц. В тихие университетские городки они не долетают совершенно.

Да и, пожалуй, там они не были бы услышаны за безмолвным звоном великой битвы идей. Давно наука не помнит такого шквала первостепенных, ярчайших открытий, как этот — в последние годы девятнадцатого и первые годы двадцатого века. Словно все тропы, которыми до сих пор шла физика, свились в тугой узел, а из него вышла новая дорога, прорубленная в неведомый дотоле мир — мир атомных частиц.

За два года до открытия Томсоном электрона Вильгельм Конрад Рентген обнаруживает невидимые лучи, проникающие сквозь любые преграды. Спустя год Анри Беккерель открывает радиоактивность. Проходят еще три года, и Макс Планк выступает со своей гипотезой о квантах энергии. Затем — небольшая передышка. И в 1905 году молодой Эйнштейн дарит миру сразу два «алмаза» первейшей величины — гипотезу о квантах света и теорию относительности.

Под бешеным натиском новых идей рушатся основы старой физики, казавшиеся тогда монолитной твердыней. Среди физиков воцаряется растерянность. Уж слишком быстро все рухнуло…

Воспаленному мозгу неискушенных исследователей начинает казаться, что в природе все дозволено. У страха глаза велики, у несдержанного любопытства — еще более. Ошеломленная публика требует каждый день новых сенсаций. Физика вдруг стала модной наукой. И кое-кто из ученых рангом помельче не выдерживает…

За шквалом истинных открытий надвигается устрашающий шквал «псевдооткрытий».

За «икс-лучами», как скромно назвал свое открытие Рентген, разумея под «иксом» еще не познанную природу этих лучей, за радиоактивными лучами — их исследуют в те годы супруги Кюри — на свет нарождается целый сонм других всевозможных «лучей». Чтобы их занумеровать, уже не хватает всех букв алфавита.

Они и невидимы, эти «лучи» — спасительное свойство! — которое страхует их «первооткрывателей» от мгновенного разоблачения. Они и всепроникающи — поди докажи, что это не так. Вот эти «лучи» — чисто «животного» происхождения, а те испускаются только некоторыми минералами. И автор новых «лучей» подносит к вашим глазам целую коллекцию разнообразнейших камней. Они имеют друг с другом лишь то общее, что не имеют ничего общего с мифическими «лучами».

Были и шарлатаны, были и жертвы «научных» галлюцинаций. Последних как-то особенно жалко — как и всех тех, кто заблуждается совершенно добросовестно, чьи «глаза видят то, что хочет видеть ум».

Американский физик Роберт Вуд с усмешкой (немало и горечи в этой усмешке) вспоминает свой визит к французскому коллеге Блондло — «открывателю N-лучей». Блондло усадил Вуда в затемненной комнате, включил источник невидимых лучей и стал объяснять Вуду, что с помощью вот этой призмы он разлагает «N-лучи» в спектр. Вуд вежливо слушал. Затем Блондло стал «водить» Вуда по спектру, называя разные его оттенки. Вуд по-прежнему вежливо поддакивал. Затем «сеанс» окончился. Блондло казался оживленным и очень усталым. Вуд поблагодарил, вежливо распрощался и уехал.

И только потом рассказал своим спутникам о цене этой вежливости. Во время «сеанса» Вуд просто-напросто снял со стола и сунул в карман ту самую призму, с помощью которой Блондло разлагал свои «N-лучи». Так что, во всяком случае, Блондло мог видеть что угодно, но только не спектр своих «лучей».

Сенсации, сенсации! А ведь в то время не одни лишь любители легких сенсаций, но даже и более серьезные ученые не догадывались о том, что физика только-только выбирается из острейшего кризиса, в который вверг ее луч… обыкновенного, каждодневно видимого нами света.

Война научных миров

Ни в одной области физики ученые не поломали в борьбе столько копий, как в вопросе о природе света. Знаменитую поговорку «Ученье свет, а неученье — тьма» в недавние времена можно было перефразировать как «Ученье о свете — тьма».

Нам придется снова ненадолго заглянуть в великую книгу истории. Откроем те ее страницы, которые повествуют о научных подвигах Исаака Ньютона. Мы без труда убедимся в величайшей широте «спектра» его научных интересов.

Кстати, сам спектр — тоже открытие Ньютона. Кроме механики, он немало занимался и оптикой. Казалось, нельзя было пройти при этом мимо такого интересного и в те времена совершенно загадочного вопроса, как вопрос о природе света. Но Ньютон прошел. А вернее, уделил этому вопросу слишком мало внимания. Если учесть масштабы его гения, это равносильно полному пренебрежению. И в этом проявляется характернейшая черта ньютоновской манеры работать. Главное для него — получить результат, а результат пусть объясняют другие. Но все-таки, что не вполне справедливо, корпускулярную теорию света ведут от Ньютона.

Нагретые тела светятся, испуская крошечные световые «искры» — корпускулы. Ненагретые тела светятся, отражая корпускулы. Попадая в глаз, эти частички и вызывают ощущение света. Корпускулы разных цветов имеют разную массу.

Что же, все это можно сегодня прочитать в школьном учебнике физики под рубрикой «Взгляды Ньютона на природу света». Дальше можно бы привести такой мысленный диалог Ньютона с «нашим корреспондентом»:

— Вы согласны с вышесказанным, уважаемый сэр Айзек?

— Не могу сказать, что не разделяю этого взгляда, досточтимый мой собеседник. Но могу сказать, что я не вполне доверяю этой сомнительной гипотезе.

— А какая же несомненная, уважаемый сэр?

— Я гипотез не строю! Все гипотезы сомнительны, мой друг. Я полагаю, что предпочтение правильной из них отдаст время.

— Вы, простите, уклоняетесь от ответа, сэр Айзек!

— Мой друг, вы правы. Я работаю с данной гипотезой за неимением лучшей, но не требуйте от меня еще, чтобы я признал ее правильной.

«Наш корреспондент» откланивается. На пороге его встречают ученики:

— Ну, что сказал великий учитель?

— Да ничего, ни да ни нет!

— Это его скромность! Он никогда ни во что окончательно не верит!

— Ну, а вы-то? — спрашивает огорченный «корреспондент».

— А для нас световые частички так же ясны, как божий день! Мы горой стоим за эту идею.

И действительно, весь восемнадцатый век стояли горой — грозно и… недвижимо. Во всяком случае, первое утро девятнадцатого века застает эти представления о свете почти в том же младенческом состоянии, что и во времена сэра Айзека.

Пока что и «старый враг» дремлет. Собственно, он на каких-нибудь несколько лет моложе представлений, о которых мы только что говорили. Светом во времена Ньютона занимались не только в Англии. И в 1672 году в Парижскую академию наук поступает «Трактат о свете» голландца Христиана Гюйгенса.

Париж в те годы — центр мира. Парижская академия наук — центр ученого мира. Со всех концов Европы шлют туда свои работы ученые и считают честью для себя, когда эти работы выходят в свет в Париже. Но всяко бывает в этом веселом городе: бывает, что работы годами валяются в шкафах академиков, бывает, что и вовсе пропадают.

Обижаться? Не стоит. И Гюйгенс терпеливо ждет целых восемнадцать лет. Наконец, за пять лет до смерти, он получает свежие оттиски своего «Трактата».

В нем доказывается, что свет — это продольные волны в некоей нематериальной среде, которая впоследствии получит название эфира. Сложные геометрические построения, формулы — вот это уже не ньютоновское «ни да ни нет», а суровое и точное изложение взгляда. Теория кажется убедительной. Она, кроме того, имеет еще преимущество перед своей соперницей в том, что, в отличие от той, правильно решает задачу о преломлении света.

Но сторонников в восемнадцатом веке она почти не находит. Тут числом не возьмешь: тогда, на нашу сегодняшнюю мерку, физиков почти не было!

Первое утро девятнадцатого века видит оживление в стане сторонников волновой теории Гюйгенса. Собственно говоря, все это оживление производит один человек — англичанин Томас Юнг. Без преувеличения сказать, биография одного только Юнга могла бы снять со всех англичан обвинение в чопорности и холодном темпераменте. Циркач, музыкант, математик, языковед, физик — и все это на полном серьезе, на высочайшем уровне и в прямом и переносном смысле.

Да, такой человек может оживить целую науку! Действительно, «на минуточку» заглянув в застывший храм оптики, Юнг сразу же делает крупнейшее открытие — открывает интерференцию света. Оно и определяет крутой поворот в ходе войны обеих теорий.

Через двадцать лет — после трудов французской «могучей кучки» в составе Этьена Малю, Доминика Араго и, наконец, Огюстена Френеля — о корпускулярной «ньютоновской» теории света никто и не вспоминает. Разгром ее кажется полным и окончательным.

Вплоть до сокровенных тонкостей поведения света — все объяснила волновая теория. А спустя тридцать лет Джемс Максвелл, наконец, выясняет, что за волны — свет. Оказывается — электромагнитные.

Сомнительная победа

«Тебя погубят твои же дети» — эти знаменитые слова древнего предостережения можно начертать у дверей любой новой научной теории.

Да, это так. Научная теория переживает робкое детство и могучую юность, когда теория словно шутя расправляется с труднейшими задачами, недоступными для ее предшественниц. Со временем к ней приходит и зрелость, когда теория словно разливается вширь, охватывая новые, ею же предсказанные явления, устанавливая контакты с другими областями науки. Это время ее торжества, время наивысшего расцвета… Затем подкрадывается старость — в непрерывных сражениях с новыми фактами, открытыми благодаря самой же теории, но которые она бессильна объяснить.

Тогда наступает, на первый взгляд, застой в теории. Ее верные приверженцы выбиваются из сил, пытаясь как-то оживить ее. Другие бессильно опускают руки и уходят в другие области науки, где положение не кажется таким безнадежным.

Но остаются еще и третьи. В тиши кабинетов они вынашивают дерзкие идеи, которые уже никак не лезут в тесные рамки старой теории. Неприметные вначале, эти идеи в один действительно прекрасный день рушат стены того же дома, в котором они родились. Вот когда наука делает прыжок вперед!

Так случилось и с учением о свете в конце прошлого века. После первых внушительных побед волновой теории оптика быстро вышла на широкую практическую дорогу. И — совершенно закономерно — за решением вопроса о природе света на повестку дня стал вопрос: а как, собственно говоря, возникает сам свет?

— Стоило ли ломать голову! — воскликнет неискушенный читатель: нагрей любое тело, и оно начнет светиться.

Правильно. Это видно и без особых умственных усилий. Но все же, почему нагретые тела испускают свет?

Наш неискушенный критик, кажется, задумался. Ну ничего, пускай думает — это полезно. Десятки теоретиков думали над этим с виду простым вопросом десятки лет.

Трудностей здесь было сразу несколько. Во-первых, что испускает свет при нагревании тел? Очевидно, то, из чего они состоят, — атомы. Свет — это электромагнитные волны (что доказал Максвелл). А электромагнитные волны испускает любой электрический заряд при своем движении (Максвелл это установил «на бумаге», а Герц — в своих знаменитых опытах).

То, что атом в целом электрически нейтрален, физиков уже не смущает. Коль скоро были произнесены слова «атом в целом», то это уже доказывает, что ученые додумались до «атома не в целом». Действительно, уже кончается девятнадцатый век, идея электрона носится в воздухе и только ждет своего воплощения в открытии Томсона.

Можно перескочить через кой-какие нерешенные «мелочи» и сразу заявить: электромагнитные волны испускаются электронами, движущимися в атомах. Чем сильнее нагрето тело, тем интенсивнее это движение, тем более яркий свет вырывается из атомов.

Все? Нет, не все. Электромагнитные волны уносят с собой энергию. Откуда они ее берут? От электрона, конечно. Поэтому, излучая волны, электрон вынужден замедлять свое движение.

Теперь второе обстоятельство. В электромагнитном излучении зарядов должны, как непреложно доказывает теория, присутствовать волны всевозможных частот. Как говорят физики, спектр этого излучения должен быть непрерывным.

Если бы вы «нацелили» свой радиоприемник на такой электрон, то не было бы необходимости в его настройке: электрон был бы слышен на всех волнах. А пустив электронное излучение на призму, вы должны были бы получить сплошную цветную полосу на экране.

— Солнце за меня! — воскликнете вы и будете правы. Солнце, действительно, «выдает» практически именно такой спектр. Но не единственный же оно источник света на свете. И лампочка за меня! — тоже верно.

Но намочите в соленой воде тряпочку, высушите и подожгите ее. Чем не источник света?

А посмотрите на его свет сквозь призму. Вам долго придется искать взглядом в полнейшей темноте, пока вы не натолкнетесь на узенькую желтую линию. Вместо непрерывного спектра — сплошной провал, и на нем одна-единственная линия! То есть электромагнитные волны от тряпочки, вымоченной в соли, имеют одну-единственную частоту.

Я нарочно привел такой старинный пример, чуть ли не вековой давности. Сегодня подобные примеры бросаются вам в глаза на каждом шагу. Взять хотя бы неоновые вывески, в которых, кстати говоря, светятся не только неон, но и аргон, криптон и другие газы.

Что-то здесь тоже не видать непрерывного «всецветного» спектра! Подвел электрон! А вернее, подвела теория. Выходит, есть и такие непредусмотренные ею условия, при которых получается, как говорят, линейчатый спектр. Что же это за условия? Физики той поры только беспомощно разводят руками.

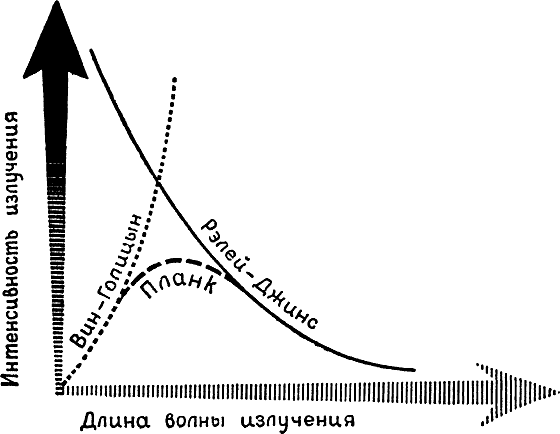

Согласно кривой Рэлея — Джинса интенсивность излучения в области коротких волн должна неограниченно возрастать. Кривая Вина — Голицына, напротив, плохо ведет себя в области длинных волн. Пунктирная кривая показывает, как удачно Планк «сшил» оба эти закона. Эта кривая отлично оправдывается на опыте.

Что ж, пойдемте дальше. Физика в те годы весьма усердно изучает свечение при нагревании тел. Оно так и называется «тепловым излучением». Уже известный нам Людвиг Больцман и австрийский физик Иозеф Стефан находят точное математическое выражение словам «чем горячее тело, тем оно ярче светится». А другой австриец Вильгельм Вин и — независимо от него — выдающийся русский физик Борис Борисович Голицын тем временем открывают закон, по которому изменяется цвет свечения тел при их нагревании.

После чего два английских физика — лорд Рэлей и Джемс Джинс — делают попытку объединить эти два закона в один.

Этот объединенный закон должен описать, как изменяется яркость свечения нагретых тел, если «пробежаться» по их спектру.

Но «пробежаться» не удалось. Разразилась катастрофа…

Понятное дело, катастрофа в теории… Она так и получила название «ультрафиолетовой катастрофы». Пока мы путешествовали где-то в области радиоволн и инфракрасных волн, все шло нормально. Пробежали и видимый спектр, удалились в фиолетовую область и тут заметили, что бежать становится все труднее. Вместо спуска, как подсказывает здравый смысл, перед нами — гора, да и какая! Чем дальше залезаешь в ультрафиолет, тем она круче.

И оставили путешественники попытки забраться на эту гору. А физики-теоретики оставили всякую попытку понять, откуда взялась эта гора. Нет, не может быть, чтобы по мере увеличения частоты света его яркость бешено росла! Если бы это было так, мир был бы залит чудовищными потоками ультрафиолетовых, рентгеновских и гамма-излучений!

Закон Рэлея — Джинса рухнул. И потянул за собой в пропасть всю теорию излучения, всю старую теорию света. Если теория с железной логикой приводит к абсурдному закону — это крах всей теории.

Хватит с вас хотя бы этих двух трудностей? Наверное, хватит. Теперь надо подумать, как из них выбраться…

Рождение «количества»

Большинству ученых вторая трудность кажется серьезнее. Среди них — сорокалетний профессор Берлинского университета Макс Планк. Сорок лет — это может показаться много. Иной ученый уже от двадцати до тридцати «выложится до дна» и в остальные годы будет лишь счастливо пожинать плоды своей яркой вспышки. Планк к тому времени — довольно известный ученый, автор солидных трудов по теплофизике, механике и во многих других областях. «Глубокий ученый, прекрасный человек», — с уважением отзываются о нем коллеги. Но не более. Великим или гениальным его никто не называет, а в сорок лет уже нет надежды, что назовут. Да и не нужно это Планку. «Улыбка истины — дороже всех наград!»

И вот эта-то «улыбка» пока ускользает от него. Есть два закона, хороший каждый в своем «царстве», — закон Вина, отлично работающий в области коротких волн, и злосчастный закон Рэлея — Джинса, как раз никуда не годный в этой области. Но зато виновский закон плох там, где все-таки рэлеевский закон как будто бы вполне приемлем — в «царстве» длинных волн.

Планк после долгих раздумий выбирает, как ему кажется, путь наименьшего сопротивления: пытается каким-либо образом «сшить» оба упомянутых закона. В математике такая портновская операция называется интерполяцией.

Интерполяционную формулу и ищет Планк. Наконец она появляется на свет — плод долгих и трудоемких расчетов. Остается проверить ее на опыте. Проверка производится — и груда расчетов летит в корзину! Не подошла формула!

Тем временем коллеги Планка — спектроскописты — производят новое тщательное измерение спектра теплового излучения. В октябре 1900 года Планк узнает об этом результате. И начинаются «героические две недели».

Бывает так: вдруг все, чем жил до сих пор, отодвигается на задний план, перед глазами день и ночь стоит заветная задача, сутки за сутками сливаются в один бесконечный день, метущийся в вихре мыслей. Растет бумажная груда, уже не знаешь, где начало, где конец, где основное, где второстепенное. Накал мысли достигает такой яркости, что кажется, еще минута — голова разлетится на куски. И вдруг наступает тишина…

Прозрение. Пришло прозрение. И уже не нужно лихорадочно рыться в груде бумаг, ловить ускользающие мысли. И вообще ничего не нужно. Мысли выстроились стройными рядами, как на параде. И все так удивительно, так потрясающе просто! Но в душу уже снова закрадывается беспокойство. Надо докладывать. Как преподнести открытие? Ведь прозрение пока осенило лишь его одного.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава VI. Атом Бора

Глава VI. Атом Бора 1. Спектры и спектральные линии Невозможно непосредственно изучать внутреннее строение атома, этого микромира невообразимо малых размеров, характеризуемого процессами, недоступными нашему прямому восприятию. Структура атома проявляется только

Атом, который построил бор

Атом, который построил бор Вольный перевод В. Турчина. Вот атом, который построил Бор. Это – протон, Который в центр помещен Атома, который построил Бор. А вот электрон, Который стремглав облетает протон, Который в центр помещен Атома, который построил Бор. Вот

Глава 4. Квантовый атом

Глава 4. Квантовый атом Первое августа 1912 года, четверг. Улицы Слагелсе, небольшого живописного городка примерно в пятидесяти милях к юго-западу от Копенгагена, украшены флагами. Начальник полиции (мэр был в отпуске) за две минуты обвенчал в ратуше Нильса Бора и Маргрет

Глава пятая. Атом Резерфорда-Бора

Глава пятая. Атом Резерфорда-Бора Модели атома до Бора Развитие исследований радиоактивного излучения, с одной стороны, и квантовой теории — с другой, привели к созданию квантовой модели атома Резерфорда — Бора. Но созданию этой модели предшествовали попытки построить

Атом Бора

Атом Бора Вернемся, однако, к работам Бора о строении атомов. Бор, как и Томсон до него, ищет такое расположение электронов в атоме, которое объяснило бы его физические и химические свойства. Бор уже знает о модели Резер-форда и берет ее за основу. Ему известно также, что

И снова таинственный атом

И снова таинственный атом Полная картина влияния состава веществ на их свойства прояснится, писал М.Ломоносов, «не раньше, чем будет определено число химических элементов и будет точно изучена химическая природа их». Пока же, как мы видим у Лавуазье, в ряду химических

Атом, который понял Бор

Атом, который понял Бор Впрочем, ядерную историю можно начинать и с 1896 года, когда счастливый случай помог открыть радиоактивность урана. А чтобы понять, как интересно было тогда физикам, напомню, что само слово «радиоактивность» появилось лишь два года спустя, после

Атом, который построил Бор

Атом, который построил Бор Вольный перевод В. Турчина Вот атом, который построил Бор. Это – протон. Который в центр помещен Атома, который построил Бор. А вот электрон. Который стремглав облетает протон. Который в центр помещен Атома, который построил Бор. Вот

Глава 4

Глава 4 Прижав ухо к стене, Тристам слушал, как затихает стук шагов Лазурро. Тем временем Том осматривал нижнюю дверь, которая остановила их падение.— Все в порядке? — спросил шепотом Тристам, вернувшись к другу.— Нет, совсем нет! Лучше было выйти и во всем признаться. Они

Глава 2

Глава 2 В небе мерцали звезды Млечного Пути. С начала полета Том не проронил ни слова, но Тристам почувствовал, что его приятель уже не так хмур, как прежде.— Ночью Солнце освещает другую сторону Земли, — неожиданно заговорил Том.Тристам обернулся.— О чем ты?— О небе. Ты

Глава 3

Глава 3 Светало. Космос и звезды постепенно исчезали. Небо наполнялось светом и утрачивало прозрачность. Стало очень, очень холодно. И очень тихо: казалось, ничто не предвещало неприятностей. Том и Тристам спали. Они не видели, что на пульте управления уже давно мигает

Резерфорд и планетарный атом

Резерфорд и планетарный атом Эрнст Резерфорд (1871—1937) родился в маленьком городке Южного острова Новой Зеландии в семье выходца из Шотландии. Его мать была школьной учительницей и великолепно играла на рояле, что было необычным в Новой Зеландии того времени. Его отец,

Атом Бора и Резерфорда

Атом Бора и Резерфорда За год до прибытия Бора в Англию Резерфорд сделал открытие атомного ядра, и осенью 1911 г. эти два человека встретились и, несомненно, понравились друг другу. Поэтому в марте 1912 г. Бор отправился из Кембриджа в Манчестер с намерением проводить