Глава 15. Космический танец

В ходе изучения субатомного мира в XX в. физики обнаружили, что вещество по природе своей изменчиво, а составные части атома, субатомные частицы — динамические структуры, существующие не в виде самостоятельных единиц, а в виде неотъемлемых компонентов неразрывной сети взаимодействий. Последние создают непрекращающийся поток энергии, проявляющийся в обменах частицами, динамическом чередовании стадий их рождения и разрушения, а также постоянных изменениях энергетических паттернов. В результате взаимодействий частиц образуются устойчивые структуры, из которых и состоит материальный мир. Эти структуры тоже не остаются неподвижными, а ритмически осциллируют, периодически превращаясь друг в друга. Вся Вселенная оказывается вовлечена в бесконечный процесс движения и активности — постоянный космический танец энергии.

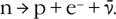

Этот танец имеет множество паттернов, которые можно разделить на несколько основных разновидностей. Изучение субатомных частиц и их взаимодействий открывает нам не мир хаоса, а мир в высшей степени упорядоченный. Все атомы, а значит, и все формы материи вокруг нас — сочетания всего трех частиц, обладающих массой: протона, нейтрона и электрона. Четвертая, фотон, не имеет массы покоя и является квантом электромагнитного излучения. Протон, электрон и фотон — устойчивые частицы, которые способны существовать вечно, если не участвуют в столкновениях с другими частицами. Распад нейтрона может спонтанно произойти в любой момент. Этот процесс, получивший название «бета-распада», — обычный механизм одного из видов радиоактивности. Он заключается в преобразовании нейтрона в протон и возникновении электрона и еще одной безмассовой частицы, носящей название нейтрино. Подобно протону, электрону и фотону, нейтрино характеризуется устойчивостью. Обычно его обозначают греческой буквой ? («ню»), и символическая запись процесса бета-распада выглядит так:

n ? p + е— + ?.

Преобразование нейтронов в протоны в атомах радиоактивного вещества влечет преобразование этих атомов в атомы другого элемента. Возникающие в ходе этого процесса электроны испускаются атомами в виде излучения, которое широко применяется в биологии, медицине и промышленности. Установить факт рождения нейтрино, хотя они испускаются в таком же большом количестве, гораздо сложнее: эти частицы не имеют ни массы[211], ни электрического заряда.

Для каждой частицы существует античастица с такой же массой и противоположным зарядом. Античастицей для фотона является сам фотон; античастица электрона называется позитроном; также нам известны антипротон, антинейтрон и антинейтрино. На самом деле безмассовая частица, которая возникает в процессе бета-распада, представляет собой не нейтрино, а его античастицу, антинейтрино ( ), и процесс корректно может быть записан так:

), и процесс корректно может быть записан так:

Упоминавшиеся до сих пор частицы — малая часть субатомных частиц, известных современной науке. Все остальные очень неустойчивы; они очень быстро распадаются на другие частицы, которые, в свою очередь, могут тоже подвергаться распаду, пока не образуются устойчивые частицы. Исследование неустойчивых частиц очень дорогостоящее: для каждого эксперимента их приходится создавать заново, что невозможно без огромных ускорителей, пузырьковых камер и других сложных устройств для обнаружения частиц.

Многие неустойчивые частицы существуют очень недолго по сравнению с временными масштабами макромира — меньше миллионной доли секунды. Но продолжительность их жизни следует соотносить с их размерами, которые тоже очень невелики. Тогда очевидно, что на самом деле эти частицы существуют довольно долго и одна миллионная доля секунды — гигантский срок в мире частиц. Человек за секунду может преодолеть расстояние, которое в несколько раз превышает его размеры. Для частицы аналогичной единицей времени будет промежуток, в течение которого она преодолевает расстояние, которое превышает ее размеры в несколько раз; ее можно назвать «частице-секундой». Физики оценивают продолжительность этой единицы в 10–23 доли обычной секунды[212].

Чтобы преодолеть расстояние, равное диаметру ядра атома среднего размера, частице, движущейся со скоростью, близкой к световой (как во время экспериментов по столкновению частиц), нужно примерно 10 таких частице-секунд. Всего около двух дюжин из всего множества неустойчивых частиц, прежде чем подвергнуться распаду, преодолевают расстояния, равные размерам нескольких атомов. Оно превышает их размеры примерно в сто тысяч раз, и для его преодоления требуется несколько сот «частице-часов». Эти частицы, наряду с уже упоминавшимися устойчивыми, перечислены в табл. 3.

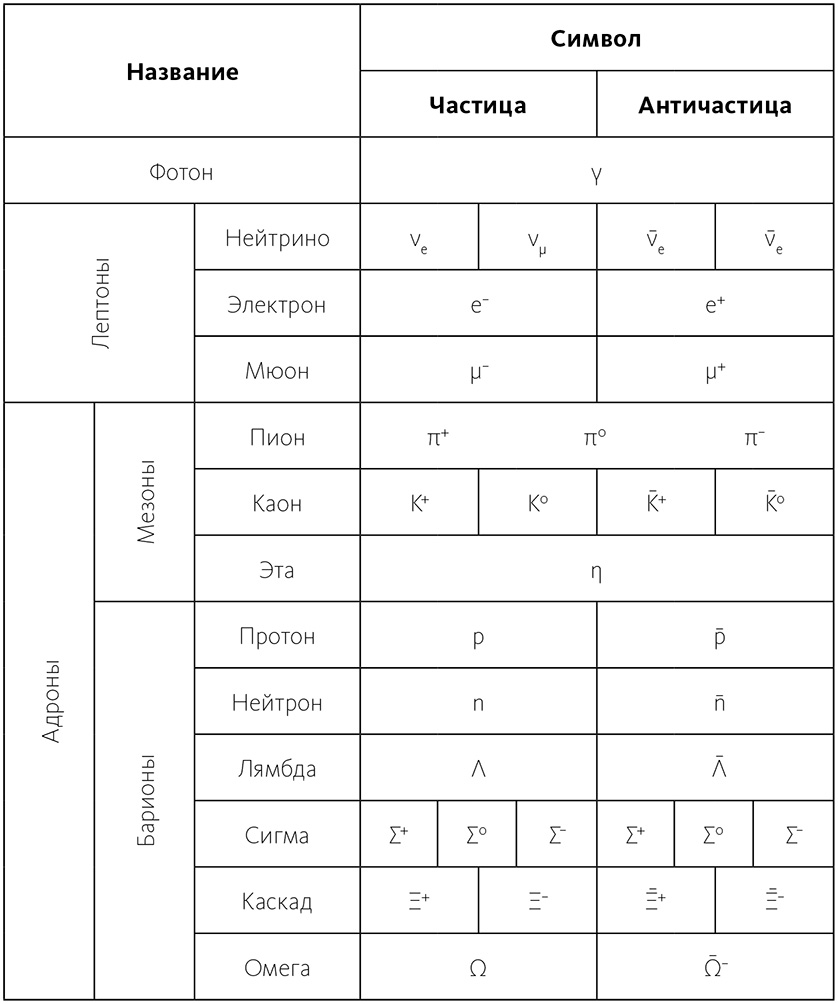

Таблица 3. Устойчивые и сравнительно долго живущие частицы

Таблица включает 13 различных видов частиц, многие из которых способны существовать в нескольких «зарядовых состояниях». Так, пионы могут иметь положительный заряд (?+), отрицательный (?—) или быть электрически нейтральными (?0). Существует две разновидности нейтрино, различающиеся тем, что каждая из них может взаимодействовать только с определенным типом частиц: первая — с электронами (?е), вторая — с мюонами (??). Античастицы тоже включены в таблицу, причем три частицы могут быть своими собственными античастицами (?, ?0, ?). Все частицы расположены в порядке возрастания массы атомов: фотоны не имеют массы покоя, масса нейтрино крайне мала, электрон представляет собой легчайшую частицу с точно измеренной массой, мюоны, пионы и каоны в несколько сот раз тяжелее электрона; остальные частицы тяжелее электрона в 1000–3000 раз.

Большинство неустойчивых частиц из таблицы могут до распада переместиться на сантиметр или даже несколько сантиметров, а неустойчивые частицы с наибольшей продолжительностью существования — миллионные доли секунды — преодолеть расстояние даже в несколько сотен метров, которое кажется огромным по сравнению с их размерами.

Все остальные известные частицы относятся к числу «резонансов». Им будет посвящена следующая глава. Резонансы еще менее долговечны, их распад происходит за несколько частице-секунд, и они не могут преодолевать расстояния, превышающие их размеры больше чем в несколько раз. Это значит, что в пузырьковой камере обнаружить их невозможно. Свидетельства их существования могут быть только косвенными. Следы из пузырьков в пузырьковых камерах оставляют только те частицы, которые перечислены в табл. 3. В процессе столкновения они могут возникать и прекращать свое существование, а также превращаться в виртуальные частицы, участвуя во взаимодействиях. Казалось бы, в такой ситуации общее число возможных типов взаимодействий между частицами может быть очень большим, но по причине, которая нам не известна, все взаимодействия делятся на четыре разновидности, характеризующиеся различной степенью присутствующих сил. Перечислим их:

• сильные взаимодействия;

• электромагнитные взаимодействия;

• слабые взаимодействия;

• гравитационные взаимодействия.

Более всего известны электромагнитные и гравитационные взаимодействия, поскольку они наблюдаются и в макроскопическом мире. Гравитационные взаимодействия существуют между всеми частицами, но они настолько слабы, что не обнаруживаются экспериментально. В макроскопическом мире такие взаимодействия большого количества частиц, составляющих массу тела, складываются и порождают макроскопическую силу гравитации, которая является основной силой во Вселенной. Электромагнитные взаимодействия происходят между всеми заряженными частицами. Именно они вызывают все химические реакции, формируют все атомные и молекулярные структуры. Сильные взаимодействия удерживают вместе протоны и нейтроны внутри ядра. Они порождают ядерную силу — самую мощную из всех известных современной науке сил. Так, например, электроны удерживаются поблизости от атомного ядра при помощи электромагнитной силы, обладающей энергией примерно в 10 электрон-вольт (особая внесистемная единица энергии, используемая в атомной и ядерной физике), а ядерные силы, связывающие протоны и нейтроны внутри ядра, имеют энергию, равную десяткам миллионов электрон-вольт!

Нуклоны — не единственные частицы, которые участвуют в сильных взаимодействиях. К сильно взаимодействующим относится подавляющее большинство известных частиц. Из всех известных на момент написания книги частиц только пять частиц (как и их античастицы) не могут участвовать в сильных взаимодействиях[213]. Это фотон и четыре лептона, перечисленные в верхней части табл. 3[214]. Мы можем разделить все частицы на две большие группы — лептоны и адроны, или сильно взаимодействующие частицы. Адроны делятся на мезоны и барионы, между которыми много различий. Важнейшее из них заключается в том, что все барионы имеют античастицы, а мезоны могут сами выступать в роли своих античастиц.

Лептоны участвуют во взаимодействиях четвертого типа — слабых. Последние настолько слабы и действуют на таком коротком расстоянии, что не могут удерживать частицы рядом, а три остальные разновидности взаимодействий порождены связывающими силами: сильные взаимодействия связывают атомное ядро, электромагнитные — атомы и молекулы, а гравитационные — планеты, звезды и галактики. Слабые взаимодействия проявляются только в форме столкновения определенных частиц, а также их распада. К числу последних относится и бета-распад, упомянутый выше.

Все взаимодействия между адронами проявляются в обмене другими адронами. Сильные взаимодействия действуют только на небольших расстояниях, поскольку в соответствующих им обменных процессах участвуют массивные частицы. Сильные взаимодействия происходят только при условии, что расстояние между частицами не превышает нескольких размеров частицы. Поэтому они не способны создать силу, которую мы могли бы обнаружить в нашем макроскопическом мире. Электромагнитные взаимодействия осуществляются не имеющими массы фотонами и возможны на больших расстояниях, поэтому электрические и магнитные силы хорошо известны в мире больших измерений. Считается, что гравитационные взаимодействия тоже осуществляются в рамках обмена особыми частицами — «гравитонами», но они настолько слабы, что до сих пор не были обнаружены учеными, хотя никаких поводов сомневаться в их существовании нет.

Наконец, поскольку слабые взаимодействия гораздо более короткодействующие, чем сильные, физики считают, что они осуществляются путем обмена очень тяжелыми частицами. Видимо, эти гипотетические[215] частицы W+, W— и Z выполняют роль, аналогичную роли фотона в электромагнитных взаимодействиях, отличаясь от него только намного большей массой. Именно аналогия с фотоном легла в основу последних модификаций квантовой теории поля, получивших название калибровочных и позволивших создать единую теорию поля для электромагнитных и слабых взаимодействий (см. послесловие).

Во многих процессах столкновений, применяющихся в физике высоких энергий, сильные электромагнитные и слабые взаимодействия часто объединяются, в результате возникают длинные цепочки последовательных превращений частиц. Частицы, первоначально участвовавшие в столкновении, уничтожаются, образуя несколько новых, которые тоже проходят несколько процессов столкновений или распада, прежде чем превратиться в устойчивые частицы.

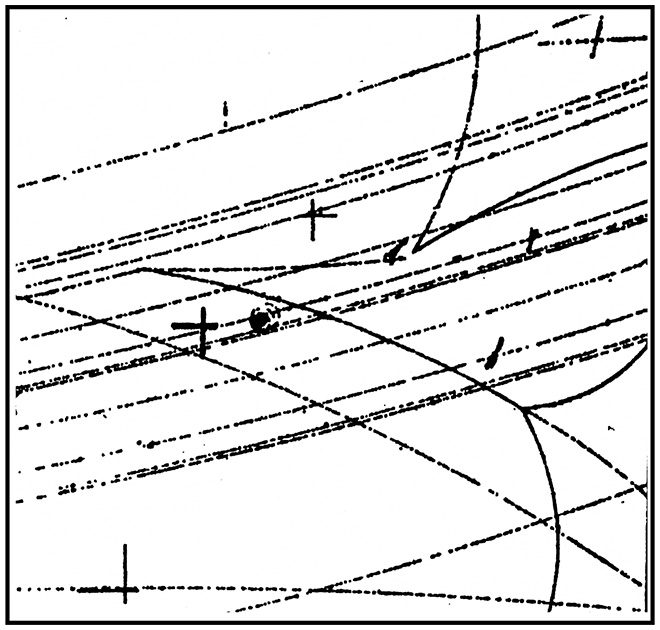

На рисунке 39 представлена сделанная с помощью пузырьковой камеры фотография[216] сложной последовательности столкновений и распадов частиц. Здесь изображена одна из таких цепочек возникновений и исчезновений частиц. Эта впечатляющая иллюстрация неучтожимости вещества на уровне частиц, демонстрирующая поток энергии, под воздействием которой рождаются и погибают частицы.

Рис. 39. Фотография столкновений и распадов частиц

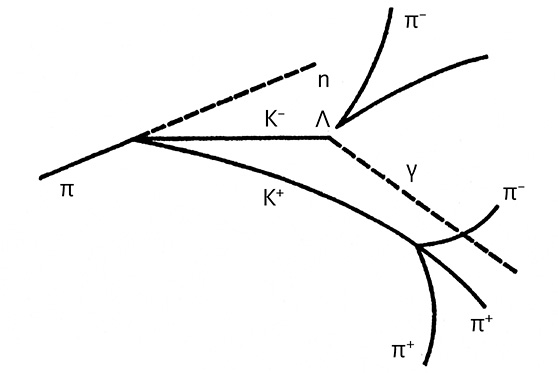

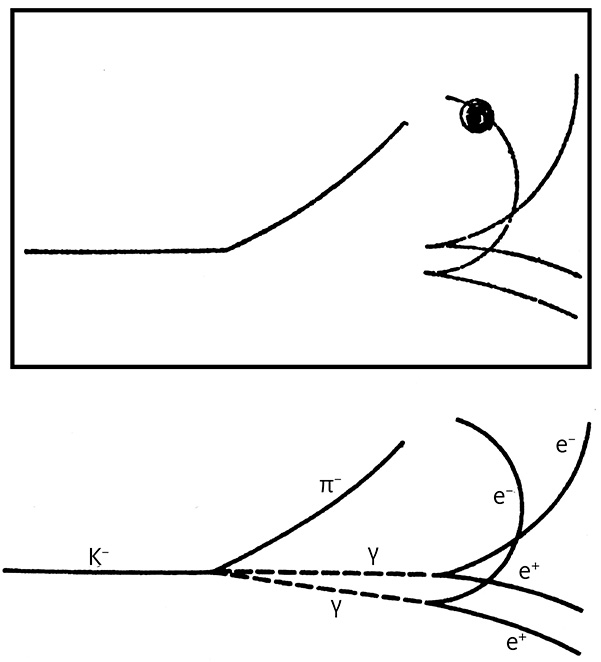

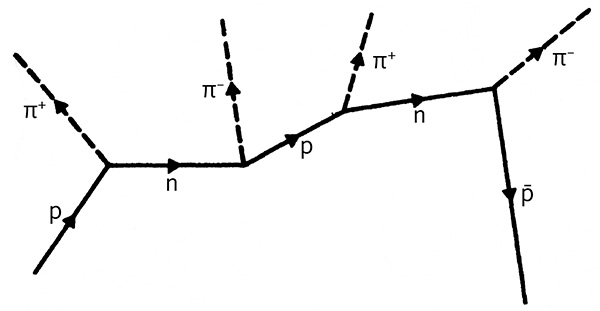

Сложная последовательность рождения и распада частиц выглядит так (рис. 40): отрицательно заряженный пион (?—) проникает в пузырьковую камеру слева, сталкивается с протоном, т. е. ядром атома водорода, который уже находился внутри камеры; обе частицы разрушаются, в результате чего образуется нейтрон (n) и два каона (К— и К+); нейтрон улетает, не оставляя следа; каон К— сталкивается с другим находящимся в камере протоном, обе частицы аннигилируются, образуя лямбду (?) и фотон (?). Ни одна из вновь образованных частиц не является видимой, но лямбда (?) через короткое время распадается на протон (р) и пион (?—), каждый из которых оставляет видимый след. На рисунке хорошо видно небольшое расстояние между возникновением лямбды и ее распадом. Наконец, каон К+, возникший при самом первом столкновении, некоторое время продолжает двигаться, а потом распадается на три пиона.

Рис. 40. Пояснение к рисунку выше

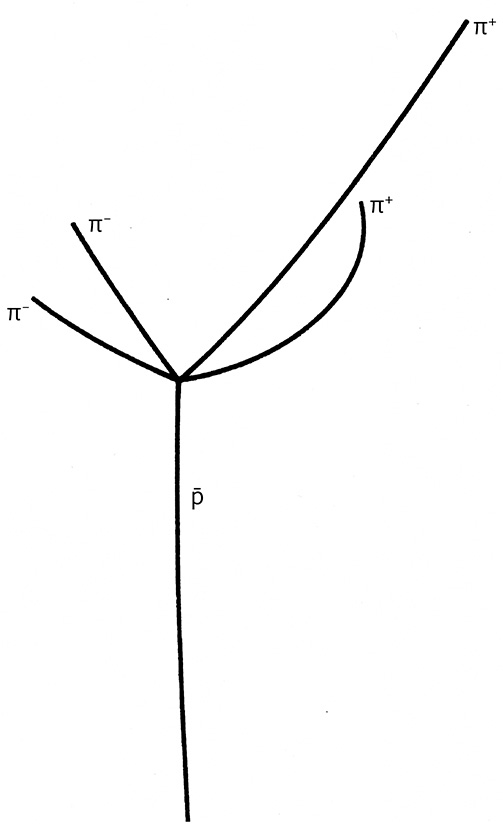

Особенно поразительно в этой последовательности то, что безмассовый, но наделенный большим количеством энергии фотон, который никак не обнаруживает своего присутствия в пузырьковой камере, внезапно взрывается, образуя пару заряженных частиц (позитрон и электрон), которые тут же начинают двигаться по расходящимся дугам. На рисунке 41 запечатлен процесс, в котором образование пары противоположно заряженных частиц из электрически нейтрального фотона происходит дважды.

Рис. 41. Последовательность событий, приводящих к образованию двухэлектронно-позитронных пар: каон К— распадается на пион ?— и два фотона (?), каждый из которых создает электронно-позитронную пару, при этом позитроны (е+) отлетают вправо, электроны (е—) — влево

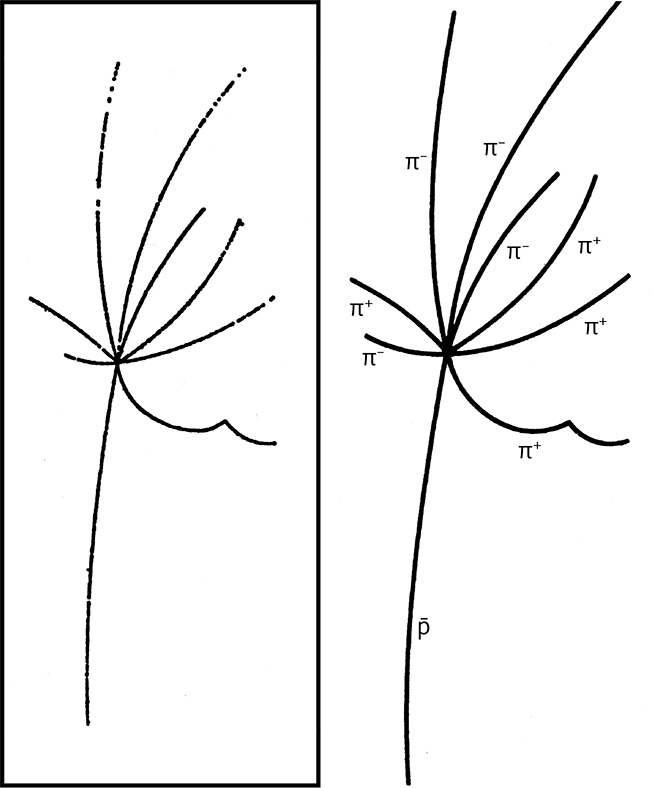

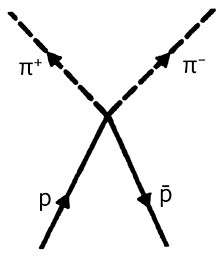

Чем значительнее энергия изначального столкновения, тем больше частиц может образоваться. На рисунке 42 показано столкновение между антипротоном и протоном, в результате которого возникает восемь пионов.

Рис. 42. Создание восьми пионов после столкновения между антипротоном ( ) и протоном (присутствующим в пузырьковой камере)

) и протоном (присутствующим в пузырьковой камере)

А рисунок 43 показывает экстремальный случай: образование сразу 16 частиц после одного столкновения пиона и протона.

Рис. 43. Возникновение 16 частиц в процессе столкновения пиона с протоном

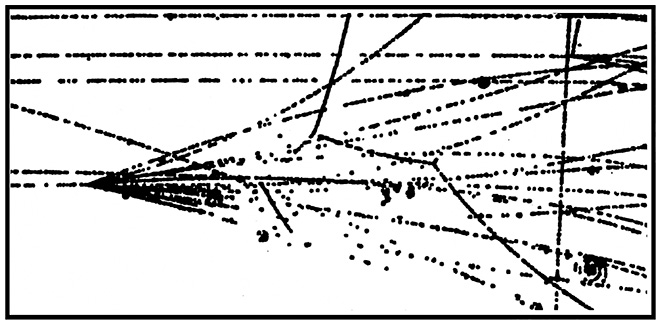

Все столкновения были воспроизведены искусственно в лабораторных условиях с использованием мощных ускорителей, где частицы разгонялись до высоких скоростей и им сообщалось большое количество энергии. В большинстве случаев в природных условиях на Земле невозможно создать такие энергетические потоки, которых достаточно для образования тяжелых частиц. В открытом космосе ситуация иная. В центре звезд сосредоточены крупные скопления субатомных частиц, между которыми постоянно происходят естественные столкновения, аналогичные столкновениям внутри современных ускорителей. В некоторых звездах эти процессы рождают очень мощное электромагнитное излучение, которое может принимать форму радиоволн, световых волн и рентгеновских лучей. Для астрономов это излучение — основной источник информации о Вселенной. Межзвездное, как и межгалактическое, пространство оказывается насыщенным электромагнитными излучениями разных частот, т. е. фотонными потоками с различной энергией. Но фотоны — не единственные частицы, которые постоянно бороздят просторы космоса. «Космическая радиация» состоит не только из фотонов, но и из тяжелых частиц, механизм образования которых до сих пор остается тайной. Большинство этих частиц составляют протоны; некоторые обладают очень большой энергией, намного превышающей ту, что сообщается им самыми мощными ускорителями.

Попадая в атмосферу Земли, эти обладающие большой энергией «космические лучи» сталкиваются с ядрами атомов, составляющих молекулы атмосферы, образуя множество вторичных частиц, которые либо распадаются, либо вступают в дальнейшие столкновения, рождая новые частицы, которые вновь сталкиваются и распадаются, пока последние из них не достигнут Земли. Так, один-единственный протон, попавший в атмосферу Земли, может породить каскад явлений, в ходе которых его исходная кинетическая энергия превратится в дождь разнообразных частиц и будет постепенно поглощаться по мере продвижения этих частиц к поверхности Земли. То же явление, которое мы можем наблюдать в физике высоких энергий в ходе экспериментов по сталкиванию частиц, происходит в атмосфере нашей планеты естественным путем. Причем в последнем случае его протекание характеризуется гораздо большей интенсивностью. Непрерывный поток энергии претерпевает на своем пути к Земле много изменений, частицы непрерывно возникают и исчезают в ритмичном танце творения и разрушения. На рисунке 44 представлено величественное изображение такого полного энергии танца, которое было зафиксировано случайно, когда дождь из космических лучей попал в пузырьковую камеру, которая участвовала в эксперименте, проводившемся в Европейском исследовательском центре ЦЕРН[217].

Рис. 44. Дождь из примерно 100 частиц, образовавшийся в космических лучах, случайно попадает в пузырьковую камеру. Прямые следы принадлежат частицам, которые попали в камеру из ускорителя

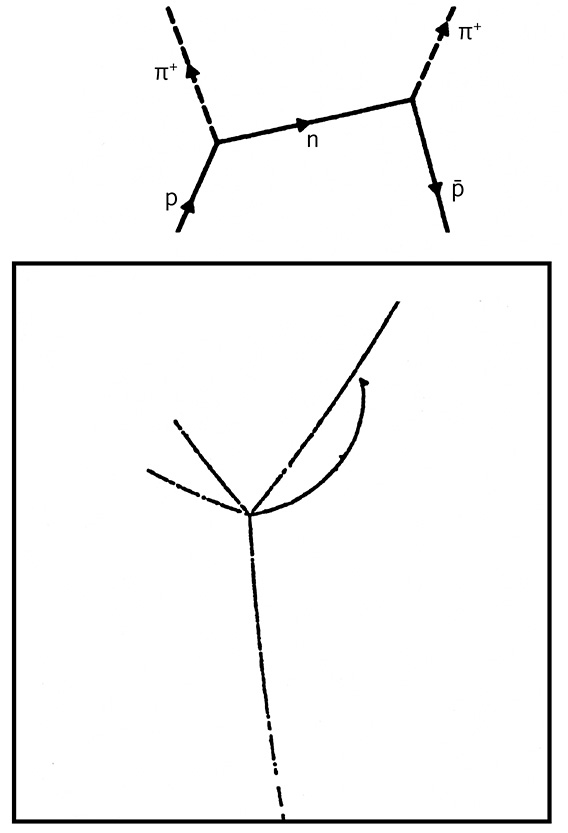

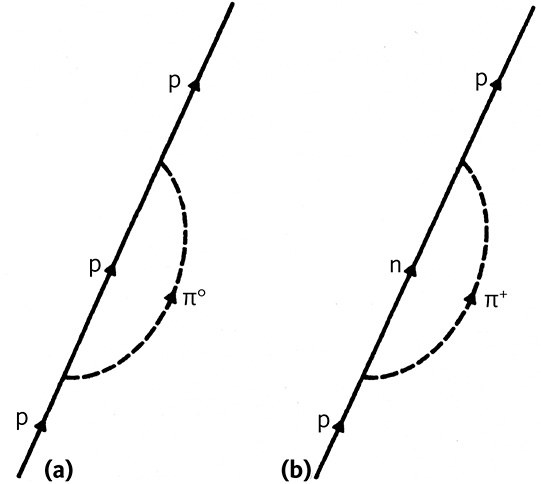

В мире частиц могут происходить не только такие процессы их рождения и гибели, которые обнаруживаются на фотографиях пузырьковых камер. Важное место среди явлений субатомного мира занимают процессы возникновения и аннигиляции виртуальных частиц, участвующих в обменных процессах и существующих недостаточно долго, чтобы быть обнаруженными. Возьмем, например, возникновение двух пионов в результате столкновения протона и антипротона. Пространственно-временная диаграмма данного процесса будет выглядеть так (рис. 45). (Не забывайте, что время на этих графиках имеет направление снизу вверх!)

Рис. 45. Пространственно-временная диаграмма столкновения

На этой диаграмме изображены мировые линии протона (р) и антипротона ( ), которые сталкиваются в некоторой точке пространства-времени, уничтожая друг друга и образуя два пиона (?+ и ?—). Но это не полная картина. Взаимодействие между протоном и антипротоном можно представить в виде обмена виртуальным нейтроном, как показано на рис. 46.

), которые сталкиваются в некоторой точке пространства-времени, уничтожая друг друга и образуя два пиона (?+ и ?—). Но это не полная картина. Взаимодействие между протоном и антипротоном можно представить в виде обмена виртуальным нейтроном, как показано на рис. 46.

Рис. 46. Взаимодействие протона и антипротона

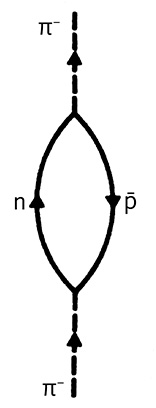

Точно так же процесс, зафиксированный на рис. 46 (нижний рисунок), приводящий к образованию четырех пионов в результате столкновения протона и антипротона, тоже может быть представлен в виде более сложного обменного процесса, в ходе которого происходит образование и аннигиляция трех виртуальных частиц: двух нейтронов и одного протона (рис. 47).

Рис. 47. Обменный процесс с образованием и аннигиляцией трех частиц

Соответствующая фейнмановская диаграмма будет выглядеть так (рис. 48)[218].

Рис. 48. Фейнмановская диаграмма процесса

Все эти примеры показывают, что следы на фотографиях пузырьковой камеры могут дать только общее представление о взаимодействиях частиц. Реальные процессы включают более сложную последовательность обменов. Если же мы вспомним о том, что каждая из частиц, принимающих участие во взаимодействии, постоянно испускает и поглощает виртуальные частицы, картина станет бесконечно сложной. Так, протон периодически испускает и поглощает нейтральные пионы, иногда испускает ?+ и превращается в нейтрон, который через некоторое время снова поглощает ?+ и вновь превращается в протон. На графиках Фейнмана это выражается в том, что мировая линия протона заменяется другой (рис. 49).

Рис. 49. Диаграммы Фейнмана, показывающие, как протон испускает и вновь поглощает виртуальный пион

В ходе этих виртуальных процессов исходная частица может на короткое время совсем исчезнуть, как на диаграмме (см. рис. 49 b). Возьмем другой пример: процесс, в котором отрицательный пион распадается на нейтрон (n) и антипротон ( ), аннигилирующиеся при последующем столкновении и превращающиеся в исходный пион (рис. 50).

), аннигилирующиеся при последующем столкновении и превращающиеся в исходный пион (рис. 50).

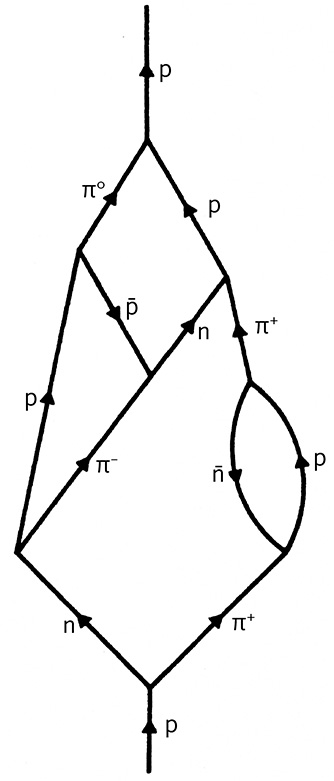

Рис. 50. Возникновение виртуальной пары нейтрон-антипротон

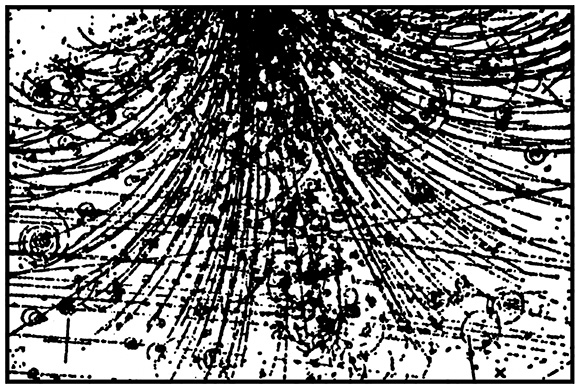

Важно понимать, что все эти процессы подчиняются законам квантовой теории, а следовательно, являются тенденциями или вероятностями, а не реальностью. Каждый протон может быть охарактеризован с точки зрения вероятности его существования в форме различных пар: «протон плюс ?0», «нейтрон плюс ?+» и т. д. Перечисленные выше процессы — простейшие примеры виртуальных взаимодействий. Гораздо более сложные паттерны возникают, когда виртуальные частицы порождают другие виртуальные частицы, создавая целую сеть виртуальных взаимодействий[219]. В книге «Мир элементарных частиц» Кеннет Форд приводит сложный пример такого процесса, в ходе которого происходит образование и аннигиляция 11 виртуальных частиц. По его словам, эта диаграмма — изображение одной из подобных цепочек явлений, на первый взгляд ужасное, но соответствующее действительности. Каждый протон время от времени принимает участие в этом танце творения и разрушения (рис. 51)[220].

Рис. 51. Цепочка виртуальных взаимодействий по Форду

Форд — не единственный физик, использовавший выражения «танец творения и разрушения», «танец энергии». Представления о танце и ритме приходят в голову при попытке представить себе поток энергии, преобразующейся в различные динамические структуры, или частицы. Современная физика показала, что движение и ритмичность принадлежат к числу основных свойств материи, и вся материя, независимо от того, где она находится — на Земле или в космосе, — всегда участвует в непрекращающемся космическом танце.

Представления восточных мистиков о постоянно меняющейся Вселенной имеют много общего с теориями современной физики, и неудивительно, что для выражения своего интуитивного восприятия природы мистики тоже используют картину танца. Прекрасный пример такого рода мы находим в книге Александры Давид-Неель[221] «Путешествие в Тибет», в описании встречи автора с ламой, говорившим о себе как о «властелине звука» и изложившим свои взгляды на природу материи.

Все вещи… суть скопления атомов, которые танцуют и посредством своего движения рождают звуки. Когда ритм их танца изменяется, рождаемый ими звук тоже претерпевает изменения… Каждый атом постоянно поет свою песню, а звук рождает в этот момент времени плотные и тонкие формы[222].

Сходство этого подхода с мировоззрением современной физики становится еще более очевидным, если мы вспомним, что звук — волна с определенной частотой, которая меняется вместе с изменением звука, а частицы — современный эквивалент старого понятия «атомы» — тоже представляет собой волны, частота колебания которых соответствует их энергии. Согласно теории поля, каждая частица действительно «вечно поет свою песню», ритмически порождая энергетические паттерны (виртуальные частицы) в виде «плотных и тонких форм».

Идея космического танца наиболее глубоко и ярко воплотилась в индуизме в образе танцующего бога Шивы. Шива, одно из древнейших и самых почитаемых божеств Индии, со множеством перерождений, — Король Танца. Согласно верованиям индуистов, жизнь — часть всеобщего ритмического процесса создания и разрушения, смерти и воскрешения, а танец Шивы символизирует ритм вечной пульсации жизни и смерти, характеризующийся бесконечной цикличностью. Вот что пишет об этом Ананда Кумарасвами.

Во время ночи Брахмана природа неподвижна и не может танцевать до тех пор, пока этого не захочет Шива. Он возбуждается в своем экстазе, и Его танец пронизывает неподвижную материю волнами несущего пробуждение звука. И вот материя тоже начинает танцевать, окружая Его всем своим великолепием. Танцуя, Он поддерживает существование многообразных явлений природы. По истечении времени, всё еще продолжая танцевать, Он уничтожает в огне все формы и названия и снова дает Природе отдых. Это поэзия и в то же время наука[223].

Танец Шивы символизирует не только последовательные циклы творения и разрушения, но и ритм повседневных рождений и смертей, который в индуизме считается основой любого бытия. В то же время Шива напоминает нам, что многообразие мира — майя, не фундаментальная материя, а изменчивая иллюзия, и он продолжает создавать и растворять формы жизни в бесконечном своем танце. Генрих Циммер[224] утверждает, что его движения — резкие и грациозные — рождают космическую иллюзию. Его стремительно движущиеся руки, ноги и изгиб тела порождают беспрестанное сотворение-уничтожение Вселенной, в которых смерть полностью уравновешивает жизнь, а исчезновение становится закономерным исходом всякого возникновения[225].

Индийские скульпторы X–XII вв. создали много бронзовых изображений исполняющего космический танец Шивы с четырьмя руками, чьи удивительно симметричные и в то же время экспрессивные движения передают идею ритмичности и единства проявлений жизни. Каждому жесту Шивы индуистская традиция приписывает особое символическое значение. В правой верхней руке бог держит бубен, символизирующий первозданный звук творения; на левой верхней ладони мы видим пламя, означающее разрушение. Симметрия двух верхних рук олицетворяет динамическое равновесие процессов созидания и разрушения в мире, которое еще более очевидно при взгляде на отрешенное лицо Шивы, находящееся на одинаковом удалении от обеих рук и воплощающее идею о том, что противоположность между созданием и умиранием исчезает и переходит в новое качество. Вторая правая рука воздета в успокаивающем жесте «не бойся», символизирующем состояние защищенности, умиротворенности и покоя, а вторая левая рука указывает на приподнятую ступню, что значит освобождение от чар майи. Шива изображается танцующим на теле поверженного демона, олицетворяющего человеческое невежество, которое необходимо победить в себе тем, кто находится на пути к духовной свободе.

Танец Шивы, по словам Ананды Кумарасвами, представляет собой «яснейший образ божественной деятельности, которым по праву могли бы гордиться любая религия и любое искусство»[226]. Поскольку божество является персонификацией Брахмана, его деятельность проявляется в мириадах воплощений Брахмана в этом мире. Танец Шивы — это танцующая Вселенная, бесконечный поток энергии, пронизывающей бесчисленное множество паттернов, которые сливаются друг с другом.

Современная физика доказала, что ритм сотворения и разрушения не только присутствует в чередовании времен года и в физическом рождении и гибели всех живых существ, но и является самой сущностью неорганической материи. Согласно квантовой теории поля, все взаимодействия между составными частями материи осуществляются путем испускания и поглощения виртуальных частиц. Более того, танец творения и разрушения составляет основу существования вещества, поскольку все материальные частицы взаимодействуют между собой, испуская и поглощая виртуальные частицы. Таким образом, современная физика открыла, что каждая частица не только участвует в танце энергии, но и сама составляет этот танец, пульсирующий процесс созидания и разрушения.

Рисунок этого танца характеризует сущность каждой частицы и ее свойства. Например, энергия, необходимая для испускания и поглощения виртуальных частиц, эквивалентна определенному количеству массы, которое входит в массу частиц, взаимодействующих между собой. Различные частицы принимают разное участие в этом танце; каждая из них имеет свои параметры энергии и массы. Наконец, виртуальные частицы не только представляют значительную часть взаимодействующих частиц и порождают большинство их свойств, но рождаются и разрушаются за счет вакуума. В танце Вселенной участвует не только материя, но и Пустота, которые бесконечно создают и разрушают энергетические паттерны.

Для современной физики танец Шивы есть танец субатомной материи. Как и в индуистской мифологии, это бесконечный танец сотворения и разрушения, в котором участвует вся Вселенная. Он составляет также основу всякого бытия и всех явлений природы. Столетия тому назад индийские скульпторы создавали величественные бронзовые изображения танцующего Шивы. В наше время физики используют сложнейшие приборы, чтобы получить картины Вселенной в ее космическом танце. Фотографии пузырьковой камеры, на которых запечатлены взаимодействия частиц и которые являются свидетельствами бесконечного ритма созидания и разрушения во Вселенной, тоже могут считаться визуальными образами танца Шивы, не уступая по красоте и глубокому значению своим индуистским аналогам. Так образ космического танца объединяет древнюю мифологию, религиозное искусство и современную физику. Как говорил Кумарасвами, это поистине метафоричный образ «поэзии и в то же время — науки».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК