Глава 11. Сольвеевский конгресс 1927 года

Глава 11.

Сольвеевский конгресс 1927 года

“Вот теперь я могу написать Эйнштейну”, — решил Хендрик Лоренц 2 апреля 1926 года1. В тот день старейшина физического сообщества удостоился личной аудиенции у короля Бельгии. Лоренц рассчитывал получить — и получил — согласие короля на избрание Эйнштейна членом ученого совета Международного института физики, основанного промышленником Эрнестом Гастоном Сольве. Лоренц (о нем Эйнштейн однажды сказал, что тот являет собой “чудо интеллигентности и такта”) получил согласие короля и на приглашение немецких физиков на V Сольвеевский конгресс, который намечалось провести в октябре 1927 года2.

“Его Величество высказал мнение, что спустя семь лет после войны неприязнь к ним [немцам] понемногу смягчается, что взаимопонимание между людьми совершенно необходимо для будущего и что наука может в этом помочь”, — сообщал Лоренц3. Хотя еще было свежо воспоминание о грубом нарушении Германией бельгийского нейтралитета в 1914 году, король счел “необходимым подчеркнуть, что принимая во внимание, сколько немцы сделали для физики, будет трудно не пригласить их”4. С конца войны никто с этим не считался и немцев никуда не приглашали. Все это время они оставались в изоляции от международного научного сообщества.

“Из всех немцев приглашен только Эйнштейн, поэтому конференцию будем считать интернациональной”, — сказал своим коллегам Резерфорд перед открытием III Сольвеевского конгресса в апреле 1921 года5. Поскольку остальных немецких ученых исключили из списка участников, Эйнштейн решил не приезжать. Вместо этого он отправился с лекциями в Америку, где намеревался собрать деньги на строительство Еврейского университета в Иерусалиме. Двумя годами позже он заявил, что отклонит приглашение и на IV Сольвеевский конгресс, поскольку запрет на участие немецких физиков сохранялся. “С моей точки зрения, неправильно смешивать политику и науку, — написал он Лоренцу, — как и неправильно считать человека ответственным за действия правительства той страны, в которой ему доводится жить”6.

В 1921 году Бор не смог приехать на конгресс из-за болезни, а в 1924 он отклонил приглашение, боясь, что его поездка может быть воспринята как молчаливое согласие с политикой недопущения немцев. В 1925 году, когда Лоренц стал председателем комиссии Лиги Наций по интеллектуальному сотрудничеству, он понял: в ближайшем будущем шансов на снятие запрета на участие немецких ученых в международных конференциях мало7. Однако в октябре того же года двери темницы неожиданно приоткрылись, хотя и не открылись совсем.

На швейцарском курорте Локарно на берегу озера Лаго-Маджоре были ратифицированы договоры, которые, как многие надеялись, должны были дать Европе мир. Локарно — самый солнечный город Швейцарии — был самым подходящим для этого местом8. Чтобы собрать вместе представителей Германии, Франции и Бельгии, потребовались месяцы интенсивной дипломатической работы. Подписание договоров о послевоенных границах открыло Германии дорогу в Лигу Наций, членом которой она стала в сентябре 1926 года. Окончилась и изоляция немецких ученых. Король Бельгии отказался от нее еще прежде того, как был сделан последний ход на дипломатической шахматной доске. Тогда же Лоренц написал Эйнштейну, пригласив его принять участие в V Сольвеевском конгрессе и стать членом оргкомитета. Эйнштейн согласился. В оставшиеся месяцы был намечен список участников, согласована повестка дня и разосланы столь желанные приглашения.

Участников конгресса можно было разделить на три группы. Первая — члены оргкомитета: Хендрик Лоренц (президент), Мартин Кнудсен (секретарь), Мария Кюри, Шарль Пои, Поль Ланжевен, Оуэн Ричардсон и Альберт Эйнштейн9. Вторая группа включала научных секретарей, представителей семьи Сольве и трех профессоров Брюссельского свободного университета, которых пригласили из вежливости. Американский физик Ирвинг Ленгмюр, путешествовавший в это время по Европе, стал гостем оргкомитета.

Конгресс был посвящен “новой квантовой механике и связанным с нею вопросам”10. Эта тема определила состав третьей группы: Нильс Бор, Макс Борн, Уильям Л. Брэгг, Леон Бриллюэн, Артур X. Комптон, Луи де Бройль, Петер Дебай, Поль Дирак, Пауль Эренфест, Ральф Фаулер, Вернер Гейзенберг, Хендрик Крамерс, Вольфганг Паули, Макс Планк, Эрвин Шредингер и Чарльз Т. Р. Вильсон.

В Брюсселе должны были собраться все: и мэтры квантовой теории, и “несносные мальчишки” квантовой механики. Среди приглашенных на конгресс, очень похожий на церковный собор, созванный для решения спорных теологических вопросов, не было только Зоммерфельда и Йордана. Предполагалось заслушать пять докладов: Брэгга об интенсивности отражения рентгеновских лучей, Комптона о расхождениях между экспериментом и электромагнитной теорией излучения, де Бройля о новой динамике квантов, Борна и Гейзенберга о квантовой механике и Шредингера о волновой механике. Последние два заседания отводились для общей дискуссии о квантовой механике.

Имена двоих не вошли в программу конгресса. Эйнштейна просили выступить, но он решил, что “недостаточно компетентен”. “Дело в том, — объяснил он Лоренцу, — что я не столь интенсивно участвовал в развитии современной квантовой теории, чтобы делать доклад. Отчасти это связано с тем, что я вообще не столь восприимчив и не могу в достаточной мере... следить за столь бурными событиями, отчасти с тем, что я не одобряю чисто статистический способ рассуждений, на котором строится новая теория”11. Это было непростое решение, поскольку Эйнштейн хотел бы “рассказать в Брюсселе нечто стоящее”, но признался, что “...потерял надежду на это”12.

На самом деле Эйнштейн внимательно следил за “бурными событиями” в новой физике и неявно поощрял и поддерживал де Бройля и Шредингера. Однако с самого начала у него были сомнения в том, что квантовая механика дает непротиворечивое и полное описание действительности. Имя Бора тоже не вошло в программу. Он не принимал непосредственного участия в развитии теоретической квантовой механики, но разговорами с такими участниками этого процесса, как Гейзенберг, Паули и Дирак, оказывал на него влияние.

Все приглашенные на V Сольвеевский конгресс “Электроны и фотоны” знали, что он устраивается для обсуждения самого злободневного (скорее философского, чем физического) вопроса: в чем смысл квантовой механики? Что новая физика может сказать о природе реальности? Бор верил, что нашел ответ. Многие в Брюсселе воспринимали его как “короля” квантов, но Эйнштейн был “римским папой” физиков. Бору не терпелось “узнать его реакцию на последние результаты, которые, с нашей точки зрения, значительно приближают к решению проблемы, столь предусмотрительно с самого начала поставленной им самим”13. Бора крайне волновало, что думает Эйнштейн.

В десять часов хмурым утром понедельника 24 октября 1927 года большинство ведущих мировых специалистов по квантовой физике собралось в Институте физиологии в брюссельском парке Леопольда. На организацию конгресса ушло восемнадцать месяцев. Потребовалось согласие короля и исключение Германии из числа “неприкасаемых”.

Приветственные слова произнес Лоренц, президент оргкомитета и председатель конгресса. Право сделать первый доклад получил Уильям Л. Брэгг, тридцатисемилетний профессор университета в Манчестере. В 1915 году, когда ему было всего двадцать пять, он вместе с отцом Уильямом Г. Брэггом был награжден Нобелевской премией за исследования кристаллов с помощью рентгеновских лучей. Никто лучше него не мог рассказать о последних результатах изучения отражения рентгеновских лучей от кристаллов и возможности их использования для уточнения атомных структур. После доклада Брэгга Лоренц предложил собравшимся задавать вопросы и выступать с места. Программа была построена так, что после каждого доклада оставалось время для обстоятельной дискуссии. У Лоренца была целая команда помощников, говоривших по-английски, по-немецки и по-французски, так что участие в разговоре могли принять даже те, кто недостаточно хорошо знал эти языки. До конца первого заседания, до того, как все отправились на завтрак, в обсуждении доклада Брэгга приняли участие Гейзенберг, Дирак, Борн, де Бройль и даже сам голландский старец.

На заседании во второй половине дня американец Артур X. Комптон рассказывал о том, что с помощью электромагнитной теории излучения не удается объяснить ни фотоэлектрический эффект, ни увеличение длины волны рентгеновских лучей при рассеянии на электронах. Всего несколькими неделями ранее он разделил Нобелевскую премию за 1927 год с Вильсоном, но врожденная скромность не позволила ему назвать, как это делали во всем мире, второе явление эффектом Комптона. Там, где потерпела поражение великая теория Джеймса К. Максвелла, кванты света Эйнштейна, недавно получившие название “фотоны”, успешно связали эксперимент и теорию. Доклады Брэгга и Комптона должны были послужить завязкой дискуссии о теоретических концепциях. К концу первого дня уже высказались все ведущие игроки, кроме Эйнштейна.

Утром во вторник состоялся прием в Брюссельском свободном университете. Во второй половине дня все собрались снова, чтобы послушать доклад Луи де Бройля “Новая динамика квантов”. Де Бройль выступал по-французски. Сначала он коротко остановился на своих результатах, распространении корпускулярно-волнового дуализма на материю, затем рассказал, как искусно на основании его теории Шредингер построил волновую механику. Потом герцог осторожно (признав, что идеи Борна во многом верны) предложил свою альтернативу вероятностной интерпретации волновой функции Шредингера.

Позднее де Бройль назвал ее “теорией волны-пилота”. Он считал, что электрон реально существует и как частица, и как волна. В этом было отличие его интерпретации от копенгагенской, утверждавшей, что в зависимости от типа эксперимента электрон ведет себя либо как частица, либо как волна. Волны и частицы существуют одновременно, возражал де Бройль. Частицы сродни серфингисту, поймавшему волну. Хотя волны, направляющие (“пилотирующие”) частицу из одного места в другое, физически более реальны, чем абстрактные волны вероятности Борна, атака на теорию де Бройля началась немедленно. Бор и его сотрудники намеревались отстаивать примат копенгагенской интерпретации, а Шредингер был настроен упорно защищать свои взгляды на волновую механику. Де Бройль рассчитывал на поддержку человека, который мог бы склонить на его сторону тех, кто не примыкал ни к одной из партий. Но, к его разочарованию, Эйнштейн промолчал.

В среду, 26 октября, к аудитории по очереди обратились сторонники двух конкурирующих версий квантовой механики. На утреннем заседании состоялся совместный доклад Гейзенберга и Борна. Авторы разделили его на четыре пространных раздела: математический формализм, физическая интерпретация, принцип неопределенности и применение квантовой механики.

Сам доклад, как и подготовка к нему, был исполнен дуэтом. Борн, как старший, сделал введение и изложил части I и II, а затем передал слово Гейзенбергу. Доклад начался так: “Квантовая механика основывается на интуитивном предположении, что существенное различие между атомной и классической физикой состоит в появлении нарушений непрерывности”14. А затем они, образно говоря, сняли шляпы перед коллегами, сидевшими практически на расстоянии вытянутой руки от них, отметив, что квантовая механика является “непосредственным продолжением квантовой теории, построенной Планком, Эйнштейном и Бором”15.

После изложения матричной механики, теории преобразований Дирака — Йордана и вероятностной интерпретации докладчики перешли к принципу неопределенности и “истинному смыслу постоянной Планка h”16. Они заявили, что постоянная Планка — это не что иное, как “универсальная мера неопределенности, входящая в законы природы посредством дуализма волн и частиц”. В сущности, если бы не было корпускулярно-волнового дуализма материи и излучения, не было бы ни постоянной Планка, ни квантовой механики. В заключение Борн и Гейзенберг сделали провокационное заявление, указав, что считают “квантовую механику законченной теорией, а фундаментальные физические и математические предположения, на которых она строится, не допускающими каких-либо изменений”17.

Сказанное подразумевало, что развитие теории не сможет привести к пересмотру ее основ. Для Эйнштейна это было слишком. Он не мог согласиться с утверждением о полноте и завершенности квантовой механики. Он считал ее выдающимся достижением, но никак не непреложной истиной. Эйнштейн не попался на эту удочку и не принял участие в обсуждении доклада. От остальных возражений не последовало: выступили только Борн, Дирак, Лоренц и Бор.

Почувствовав, что Эйнштейн не доверяет заявлениям Борна и Гейзенберга о завершенности теоретической квантовой механики, Пауль Эренфест передал ему записку: “Не смейтесь! В чистилище отведут круг для профессоров, читающих лекции по квантовой теории, где они будут вынуждены каждый день по десять часов слушать лекции по классической физике”18. “Меня смешит только их наивность, — ответил Эйнштейн. — Посмотрим, кто будет смеяться через несколько лет”.

После завтрака в центре внимания оказался Шредингер, который по-английски сделал доклад о волновой механике. “В настоящее время, — заявил он, — под этим именем существуют две теории, которые, несомненно, близки, но не идентичны”19. На самом деле это одна теория, де-факто разделенная на две. Первая ее часть относилась к волнам в обычном трехмерном пространстве, с которым мы сталкиваемся каждый день. А для объяснения второй необходимо рассматривать очень абстрактное многомерное пространство. Дело в том, пояснил Шредингер, что в случае любого атомного объекта, кроме движущегося электрона, надо рассматривать волну, распространяющуюся в пространстве, число измерений которого превышает три. Если для описания одного электрона атома водорода достаточно трехмерного пространства, то гелию с двумя электронами требуется шесть измерений. Тем не менее, утверждал Шредингер, такое многомерное пространство, известное как конфигурационное пространство, используется только как математический инструмент. Ведь, в конечном счете, что бы мы ни описывали — столкновение большого числа электронов или их вращение вокруг ядра атома, — весь процесс происходит в пространстве и во времени. “Однако, говоря откровенно, полная унификация этих двух концепций еще не достигнута”, — заметил Шредингер перед тем, как начать излагать оба подхода20.

Хотя физики считали, что обращаться с волновой механикой легче, никто из ведущих теоретиков не был согласен с интерпретацией волновой функции частицы Шредингера, который считал, что волновая функция описывает похожее на облако распределение ее заряда и массы. Шредингера не останавливала широкая поддержка альтернативной вероятностной интерпретации Борна. На первый план он выдвигал свою интерпретацию и ставил под сомнение идею квантовых скачков.

Получив приглашение выступить в Брюсселе, Шредингер сразу понял, что весьма вероятна схватка с “матричниками”. Обсуждение его доклада началось с выступления Бора, который хотел выяснить, означает ли слово “трудности”, прозвучавшее в докладе, что сформулированный до того результат неправилен. С вопросом Бора Шредингер разделался легко. Но тут же понял, что теперь Борн ставит под сомнение справедливость еще одного расчета. Слегка раздраженный, он ответил, что расчет “абсолютно правилен и точен, а возражение г-на Борна голословно”21.

Выступили еще несколько человек. Пришла очередь Гейзенберга: “В конце своего сообщения г-н Шредингер сказал, что его исследование возвращает надежду на возможность объяснить и понять все результаты многомерной теории, используя трехмерное пространство. Это может произойти, когда наше понимание вопроса станет более глубоким. В расчетах г-на Шредингера я не вижу ничего, что могло бы оправдать такую надежду”22. Шредингер возразил, что его “надежды на трехмерное описание не совсем утопичны”23. Через несколько минут дискуссия закончилась. На этом закончилась и первая часть конгресса, где заслушивались приглашенные доклады.

Когда уже трудно было менять сроки, обнаружилось, что четверг, 27 октября, был выбран Академией наук Франции, чтобы отметить в Париже сотую годовщину со дня смерти физика Огюстена Жана Френеля. Было решено, что Сольвеевский конгресс прервет работу на полтора дня, чтобы желающие могли принять участие в торжественном мероприятии. Затем они должны были вернуться в Брюссель, где на двух последних заседаниях конгресса планировалось провести общую дискуссию. Среди двадцати участников конгресса, поехавших в Париж отдать дань знаменитому коллеге, были Лоренц, Эйнштейн, Бор, Борн, Паули, Гейзенберг и де Бройль.

В зале стоял шум. По-немецки, по-французски и по-английски у Лоренца просили слова. Неожиданно поднялся Пауль Эренфест. Он подошел к доске и написал: “...там смешал Господь язык всей земли”. Его возвращение на место сопровождалось смехом: все поняли, что имелась в виду не только Вавилонская башня. Заседание, на котором началась общая дискуссия, открылось 28 октября. Лоренц сделал несколько вступительных замечаний, стараясь настроить участников на обсуждение вопросов, связанных с причинностью, детерминизмом и вероятностью. Подчиняются ли квантовые явления принципу причинности? Или так: можно ли отказаться от детерминизма, объявив его только догмой? Необходимо ли возвести индетерминизм в принцип?24 Остановившись на этом, Лоренц пригласил Бора обратиться к собравшимся. Тот начал говорить об “эпистемологических проблемах, встающих перед нами в квантовой физике”, и всем присутствующим стало ясно, что его цель — убедить Эйнштейна в справедливости копенгагенской интерпретации25.

В декабре 1928 года, когда материалы конгресса были напечатаны по-французски, многие по ошибке приняли выступление Бора за приглашенный доклад. Такое же мнение существовало и позднее. Дело в том, что когда Бора попросили отредактировать для печати свое выступление, он захотел, чтобы вместо его коротких замечаний в Брюсселе был напечатан гораздо более пространный доклад, сделанный в Комо и опубликованный за год до того, в апреле. Бор был Бором, и его просьбу выполнили26.

Эйнштейн слушал, как Бор пытается обрисовать в общих чертах свои представления о корпускулярно-волновом дуализме — неотъемлемом свойстве природы, истолковать которое можно только в рамках принципа дополнительности. Он подводит фундамент под принцип неопределенности, определяющий пределы применимости классических представлений. Однако, объяснял Бор, для однозначного восприятия результатов экспериментов, с помощью которых мы исследуем квантовый мир, необходимо, чтобы экспериментальная установка и сам наблюдатель описывались с помощью понятий, “определенных достаточно строго только на языке классической физики”27.

В феврале 1927 года, когда Бор медленно двигался к принципу дополнительности, Эйнштейн прочитал в Берлине лекцию о природе света. Он заявил, что вместо двух теорий света, квантовой и волновой, необходим “синтез этих двух концепций”28. Такую точку зрения он впервые высказал почти двадцать лет назад. Он так давно надеялся услышать о чем-то вроде “синтеза”, а теперь Бор навязывал ему разделение этих понятий с помощью дополнительности. Будут это волны или частицы, зависит оттого, какой эксперимент мы выбираем.

Выполняя тот или иной эксперимент, ученые всегда полагали, что они пассивные наблюдатели, что они могут изучать природу, не подвергая возмущению объект исследований. Очень четко разделялись объект и субъект, наблюдатель и объект наблюдения. Согласно копенгагенской интерпретации, в атомном царстве это правило нарушается. Именно это Бор отождествлял с тем, что он назвал “сущностью” новой физики — “квантовым постулатом”29. Он ввел этот термин, чтобы зафиксировать связанное с неделимостью квантов существование в природе нарушений непрерывности. Квантовый постулат, говорил Бор, не позволяет при исследовании атомного объекта явно отделить наблюдателя от наблюдаемого явления. Согласно Бору, взаимодействие между тем, что измеряется, и измерительным устройством означает, что “как исследуемому явлению, так и средству наблюдения невозможно приписать самостоятельную понимаемую в обычном смысле физическую реальность”30.

Реальность, о которой говорил Бор, не существует в отсутствие наблюдателя. Согласно копенгагенской интерпретации, любой микрофизический объект не обладает имманентно присущими ему свойствами. Электрон не существует где-либо, пока не выполнено наблюдение или измерение, позволяющее локализовать его. Между измерениями бессмысленно спрашивать, какова координата или скорость электрона. Поскольку квантовая механика не говорит ничего о физической реальности, существующей независимо от измерительных приборов, электрон становится “реальным” только при акте измерения. Ненаблюдаемый же электрон не существует.

“Неверно думать, будто задача физики — выявить, что представляет собой природа, — утверждал позднее Бор. — К физике относится только то, что мы можем сказать о природе”31. И ничего больше. Он верил, что у науки может быть всего две цели: “расширить наши эмпирическое знание о мире и упорядочить его”32. “Единственная задача того, что мы называем наукой, — определить то, что есть”, — сказал однажды Эйнштейн33. Физика для него — попытка понять независимую от наблюдателя реальность. Именно это подразумевается, утверждал он, “когда говорят о ‘физической реальности’”34. Бора, вооруженного копенгагенской интерпретацией, интересовало не то, что “есть”, а то, что мы можем сказать друг другу о мире. Как утверждал позднее Гейзенберг, в отличие от объектов в окружающем нас мире, “атомы или элементарные частицы сами по себе не совсем реальны; они скорее образуют мир потенциальных возможностей и вероятностей, а не вещей и фактов”35.

Для Бора и Гейзенберга переход от возможного к реальному происходил во время акта наблюдения. Нет независимой от наблюдателя реальности, лежащей в основании квантового мира. Для Эйнштейна главным в науке была вера в существование именно такой, независимой от наблюдателя, реальности. В споре, вскоре начавшемся между Эйнштейном и Бором, на карту была поставлена суть физики и природа реальности.

После Бора выступили еще трое. Затем Эйнштейн дал знать Лоренцу, что хочет нарушить обет молчания. “Хотя я сознаю, что недостаточно глубоко проник в суть квантовой механики, — сказал он, — я, тем не менее, хочу сделать несколько общих замечаний”36. По утверждению Бора, квантовая механика “исчерпывает все возможности, позволяющие описывать наблюдаемые явления”37. Эйнштейн с этим не согласился. Разделительная черта была проведена по микрофизическим пескам квантового мира. Эйнштейн знал, что на нем лежит бремя доказательства противоречивости копенгагенской интерпретации, именно он должен опровергнуть Бора и его последователей, утверждающих, что квантовая механика — замкнутая и полная теория. Он прибег к своей излюбленной тактике: поставил в лаборатории своего разума мысленный эксперимент.

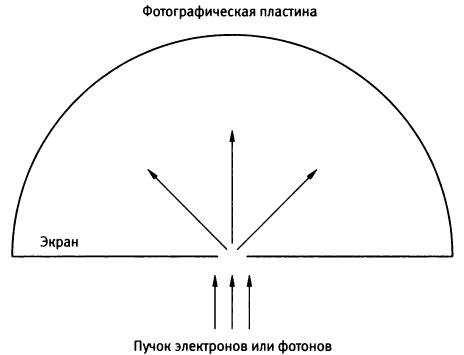

Рис. 13. Мысленный эксперимент Эйнштейна с одной щелью.

Эйнштейн нарисовал линию — непрозрачный экран с небольшой щелью, а за экраном — полукруг, обозначавший фотопластинку. Когда пучок электронов или фотонов падает на экран, часть их пройдет через щель и ударится о фотографическую пластинку. Из-за узости щели проходящие сквозь нее электроны дифрагируют, как волны, во всех возможных направлениях. В согласии с требованиями квантовой теории, объяснил Эйнштейн, прошедшие через щель электроны движутся к пластине как сферические волны. Тем не менее, ударяясь о пластину, электроны ведут себя как отдельные частицы. Таким образом, указал Эйнштейн, мы имеем дело с двумя разными точками зрения на этот эксперимент.

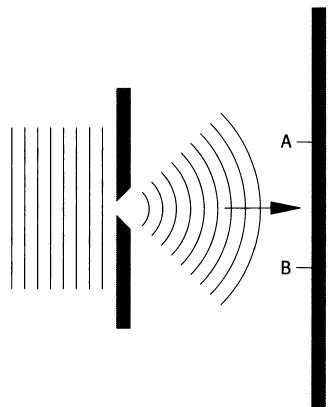

Рис. 14. Интерпретация Бора мысленного эксперимента Эйнштейна с одной щелью.

Согласно копенгагенской интерпретации, до проведения наблюдения (а удар о пластинку можно считать за таковое) имеется отличная от нуля вероятность обнаружить отдельный электрон в любой точке пластины. Хотя волна, представляющая собой электрон, распределена в большой области пространства, в каждый момент времени, если данный электрон обнаружен в точке А, вероятность обнаружить его в точке В мгновенно обращается в нуль. Согласно копенгагенской интерпретации, квантовая механика дает полное описание события, происходящего с отдельным электроном в данном эксперименте, а значит, поведение каждого электрона описывается волновой функцией.

Это и есть камень преткновения, заявил Эйнштейн. До наблюдения вероятность обнаружить электрон была “размазана” по всей фотопластинке. Следовательно, вероятность обнаружить его в точке В или в какой-то другой точке мгновенно меняется в тот момент, как электрон ударяется о пластину в точке А. Такая мгновенная “редукция (коллапс) волновой функции” подразумевает что-то вроде распространения причинноследственной связи со скоростью, превышающей скорость света. Пусть какое-то событие в точке А является причиной события в точке В. Эти события должны быть разделены временным интервалом, чтобы позволить сигналу, двигающемуся со скоростью света, дойти от точки А до точки В. Эйнштейн был уверен, что нарушение этого требования, позднее названного требованием локальности, указывает на противоречивость копенгагенской интерпретации, и, значит, квантовая механика не является законченной теорией индивидуальных процессов. Эйнштейн предложил альтернативное объяснение.

Каждый прошедший через щель электрон до соударения с фотопластинкой движется по одной из большого числа возможных траекторий. Однако сферическая волна, утверждал Эйнштейн, соответствует не отдельному электрону, а “облаку электронов”38. Квантовая механика предоставляет информацию не об отдельном событии, а только о том, что называется “ансамблем” событий39. Поскольку каждый отдельный электрон движется от щели до пластины по особой траектории, волновая функция описывает не отдельный электрон, а облако электронов. Поэтому квадрат волновой функции, |?(A)|2, представляет собой не вероятность обнаружить отдельный электрон в точке А, а вероятность обнаружить один из членов ансамбля в этой точке40. Это, как сказал Эйнштейн, — “чисто статистическая” интерпретация квантовой механики. То есть статистическое распределение большого числа ударяющихся о пластину электронов приводит к образованию характерной дифракционной картины41.

Бор, Гейзенберг, Паули и Борн не совсем понимали, к чему клонит Эйнштейн. Он не сформулировал свою задачу четко: показать, что квантовая теория противоречива и поэтому не является законченной. Конечно, редукция волновой функции происходит мгновенно, думали они, но ведь это абстрактная волна вероятности, а не реальная волна, распространяющаяся в обычном трехмерном пространстве. Также не представлялось возможным на основании наблюдения происходящего с отдельным электроном сделать выбор между двумя подходами, о которых говорил Эйнштейн. В обоих случаях электрон проходит через щель и в какой-то точке ударяется о пластину.

“Я в очень затруднительном положении, поскольку не вполне понимаю, что имел в виду Эйнштейн. Нет сомнений, это моя вина”, — сказал Бор42. И прибавил: “Я не знаю, что собой представляет квантовая механика. Я думаю, мы имеем дело с некими математическими методами, адекватными для описания наших экспериментов”43. Вместо ответа Эйнштейну Бор просто еще раз изложил свои взгляды. Ответный ход в этой игре в квантовые шахматы датский гроссмейстер сделал тем же вечером, в последний день конференции. Об этом он подробно рассказал в статье, написанной в 1949 году по случаю семидесятилетия своего оппонента44.

Согласно Бору, Эйнштейн, анализируя свой мысленный эксперимент, предполагал, что положение и экрана, и фотографической пластинки строго определены в пространстве и во времени. Если это так, значит, утверждал Бор, предполагается, что оба эти предмета имеют бесконечную массу, поскольку только в этом случае вылет электрона из щели не сопровождается неопределенностью положения или времени. Тогда точный импульс и энергия электрона неизвестны. Это единственно возможный сценарий, утверждал Бор, учитывая, что в соответствии с принципом неопределенности, чем точнее известны координаты электрона, тем менее точным будет результат одновременного измерения импульса. Бесконечно тяжелый экран в мысленном эксперименте Эйнштейна не оставляет места для неопределенности положения электрона в пространстве и во времени. Однако за эту точность придется заплатить: импульс электрона и его энергия будут полностью неопределенны.

Более реалистично, считал Бор, предположить, что масса экрана конечна. Хотя по-прежнему экран остается очень тяжелым, при пролете электрона через щель он чуть-чуть сдвинется. Этот сдвиг настолько мал, что в лабораторных условиях заметить его невозможно, однако в абстрактном мире мысленного эксперимента, где измерительные приборы обладают абсолютной точностью, определить его не представляет проблемы. Поскольку экран сдвигается, в процессе дифракции положение электрона в пространстве и во времени точно не определено. Это приводит к неопределенности значений его импульса и энергии. Однако в сравнении со случаем бесконечно тяжелого экрана можно точнее предсказать место, где дифрагированный электрон ударяется о пластину. В пределах, заданных принципом неопределенности, утверждал Бор, квантовая механика дает настолько полное описание отдельного события, насколько это вообще возможно.

Ответ Бора не произвел впечатления на Эйнштейна. Он попросил рассмотреть возможность проконтролировать и измерить импульс и энергию, переданные экраном частице, будь то электрон или фотон, при прохождении через щель. Тогда, возражал Эйнштейн, состояние частицы сразу после прохождения щели можно будет определить с большей точностью, чем та, которую допускает принцип неопределенности. Проходя через щель, говорил Эйнштейн, частица перестает двигаться прямолинейно. Траектория ее движения к экрану определяется законом сохранения импульса, согласно которому сумма импульсов двух взаимодействующих тел (частицы и экрана) должна оставаться неизменной. Если частица отклоняется вверх, экран должен сдвинуться вниз, и наоборот.

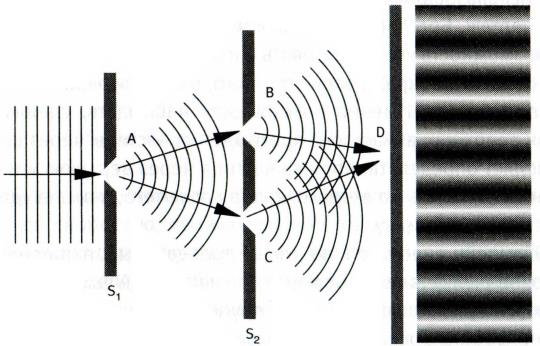

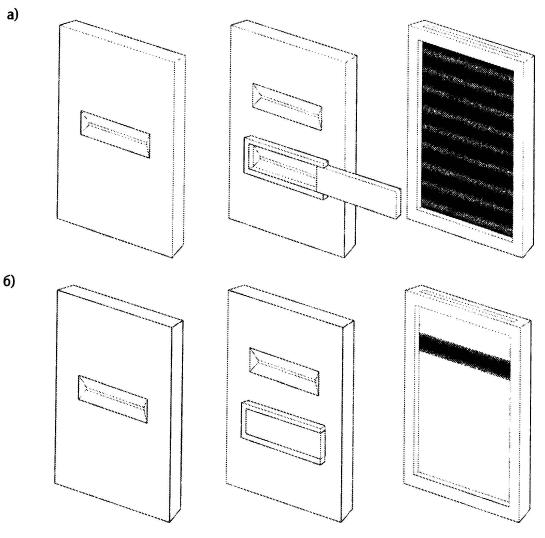

Эйнштейн использовал введенный Бором для своих целей подвижный экран и модифицировал свой мысленный эксперимент, поместив еще один экран с двумя щелями между подвижным экраном и фотопластинкой. Эйнштейн уменьшил интенсивность пучка настолько, что единовременно только одна частица могла пройти через щель в первом экране S1 и через одну из двух щелей экрана S2. Каждая из частиц, попадая на фотографическую пластинку, оставляет на ней неисчезающий след. Дальше происходит нечто поразительное. То, что вначале казалось случайными вспышками, по мере того как все больше частиц оставляет след на пластинке, следуя статистическим закономерностям, превращается в картину интерференции, состоящую из светлых и темных полос. Поскольку каждая частица ответственна только за одну отметку на экране, она, вне всякого сомнения, подчиняясь статистическому императиву, вносит вклад в изображение на пластинке.

Рис. 15. Мысленный эксперимент Эйнштейна с двумя щелями. Крайний справа рисунок — картина интерференции, которая будет видна на экране.

Контролируя и измеряя передачу импульса от первого экрана частице, можно, утверждал Эйнштейн, определить, куда отклонится частица: по направлению к верхней или нижней щели второго экрана. Исходя из того, где она ударилась о фотографическую пластинку и как двигался первый экран, можно определить, через какую из двух щелей частица прошла. Казалось, Эйнштейну удалось придумать эксперимент, позволяющий измерить координату и импульс частицы точнее, чем это допускает принцип неопределенности. Создавалось впечатление, что такой эксперимент противоречит еще одной доктрине копенгагенской интерпретации: в рамках принципа дополнительности Бора постулируется, что в одном эксперименте могут проявляться лишь корпускулярные либо волновые свойства электрона или фотона.

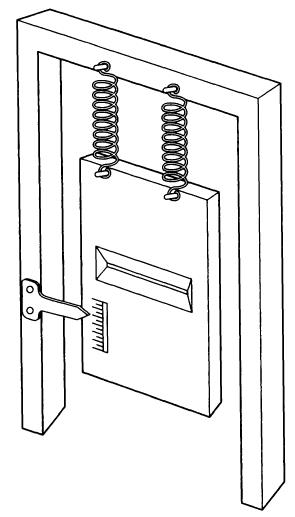

В аргументации Эйнштейна должен был найтись изъян. Чтобы его отыскать, Бор решил проанализировать, какие устройства использовались в этом эксперименте. Он сделал небольшой чертеж. Бор сосредоточился на первом экране, понимая, что возможность контролировать и измерять импульс, переданный от частицы экрану, зависит от того, может ли экран двигаться вертикально. Именно возможность наблюдать, сдвинулся экран вверх или вниз после прохождения частицы через щель, позволяет определить, прошла частица через верхнюю или через нижнюю щель во втором экране после того, как она ударилась о фотопластинку.

Эйнштейн, несмотря на годы, проведенные в патентном бюро, не учел деталей. А Бор знал, что квантовый дьявол именно в них. Он заменил первый экран другим, подвешенным на двух пружинах, закрепленных на неподвижной рамке. Это позволяло измерить импульс, переданный экрану при прохождении частицы через щель. Измерительное устройство было простым: стрелка, закрепленная на рамке, и шкала, нанесенная непосредственно на экран. Несмотря на свою простоту, прибор был достаточно чувствительным, чтобы в мысленном эксперименте можно было наблюдать взаимодействие одной частицы и экрана.

Рис. 16. Схема Бора с подвижным первым экраном.

Бор утверждал, что если экран уже двигался с некоторой неизвестной скоростью, превышающей скорость, обязанную взаимодействию с проходящей через щель частицей, то выяснить, чему равен переданный импульс, невозможно. Следовательно, нельзя узнать и траекторию частицы. С другой стороны, если можно проконтролировать и измерить импульс, переданный частицей экрану, в соответствии с принципом неопределенности одновременно имеется неопределенность в положении экрана и щели. Каким бы точным ни было измерение импульса экрана в вертикальном направлении, оно в меру соотношения неопределенности строго связано с соответствующей неточностью измерения вертикального смещения.

Кроме того, по мнению Бора, неопределенность положения первого экрана разрушает интерференционную картину. Пусть точка D на фотопластинке — точка деструктивной интерференции, то есть она попадает в темную полосу интерференционной картины. Вертикальное смещение первого экрана приведет к изменению длины двух путей: ABD и ACD {рис. 15). Если новые пути отличаются на половину длины волны, в том же месте будет уже не деструктивная, а конструктивная интерференция: точка D попадет в светлую полосу.

Чтобы учесть неопределенность вертикального смещения первого экрана S1, требуется “усреднение” по всем его возможным положениям. Это приведет к интерференции где-то посередине, между местами максимумов полностью конструктивной и полностью деструктивной интерференции, и в результате к размыванию интерференционной картины на фотопластинке. Бор утверждал, что, контролируя передачу импульса от частицы первому экрану, можно проследить траекторию частицы, проходящей через щель во втором экране, но это разрушит интерференционную картину. Он пришел к заключению, что “предложенный [Эйнштейном] контроль переданного импульса будет включать в себя свободу в определении положения диафрагмы [S1], что исключает возникновение интересующего явления интерференции”45. Бор отстоял не только принцип неопределенности, но и утверждение, что волновой и корпускулярный аспекты микрофизического объекта не могут проявляться в эксперименте одновременно, будь он мысленный или нет.

Построенное Бором опровержение утверждений Эйнштейна основывалось на предположении, что достаточно точное измерение импульса, переданного экрану S1, которое позволило бы сделать заключение о дальнейшем направлении движения частицы, приводит к неопределенности в определении положения самого экрана. Это связано с тем, объяснял Бор, что потребуется прочесть показания шкалы, нанесенной на S1 . Значит, шкалу придется осветить. А это значит, что от экрана должны отражаться фотоны, что приводит к бесконтрольной передаче импульса. Следовательно, точно измерить импульс, переданный экрану при прохождении частицы через щель, не удастся. Единственный способ исключить влияние фотонов — не освещать шкалу. Но тогда нельзя будет узнать ее показания. Бору пришлось воспользоваться тем же представлением о “возмущении”, за которое он прежде критиковал Гейзенберга, когда тот использовал его для объяснения источника неопределенности в мысленном эксперименте с микроскопом.

Было еще одно любопытное явление, связанное с экспериментом, в котором использовался экран с двумя щелями. Пусть одна из щелей имеет заслонку. Если закрыть эту заслонку, интерференционная картина пропадает. Интерференция получается только тогда, когда обе щели одновременно открыты. Как это возможно? Частица может пройти только через одну щель. Но откуда она “знает”, что вторая щель закрыта?

У Бора был ответ. Нет такой вещи, как частица со строго определенной траекторией. Именно отсутствие определенной траектории стоит за появлением интерференционной картины, даже если она создается не волнами, а частицами, проходящими по одной через экран с двумя щелями. Именно такая квантовая размытость позволяет частице “испытывать” различные возможные пути, так что она “знает”, закрыта или открыта одна из щелей. На путь, по которому частица будет двигаться, оказывает влияние, открыта щель или нет.

Если детектор поместить перед двумя щелями так, чтобы можно было подсмотреть, через какую из них частица собирается пройти, создается впечатление, что вторую щель можно закрыть и это не окажет влияния на траекторию частицы. Когда впоследствии такой эксперимент с “отложенным выбором” поставили, то вместо интерференционной картины получили увеличенное изображение щели. При попытке измерить положение частицы, чтобы установить, через какую из щелей она пройдет, ее исходное направление движения возмущается и интерференционная картина не реализуется.

Рис. 17. Эксперимент с двумя щелями: а) открыты обе щели; б) одна щель закрыта.

Бор говорил, что физики должны выбирать: они могут “отслеживать траекторию частицы либо наблюдать интерференционные эффекты”46. Если одна из щелей на экране S2 закрыта, физики знают, через какой из затворов пройдет частица, прежде чем ударится о фотопластинку. Но при этом интерференционной картины не будет. Бор утверждал, что именно возможность выбора позволяет “избавиться от парадоксальной необходимости сделать вывод, что поведение электрона или фотона зависит от наличия щели в диафрагме [S2], через которую, как можно доказать, он не проходит”47.

Для Бора эксперимент с двумя щелями был типичным примером проявления свойства дополнительности при взаимоисключающих экспериментальных условиях48. Он утверждал, что свет — квантово-механическая реальность, не являющаяся ни частицей, ни волной. Он и то, и другое. В каждом случае ответ природы на вопрос, частица это или волна, зависит от того, каков сам вопрос: от того, какой эксперимент ставится. Если целью эксперимента является определение, через какую из щелей на экране S2 пройдет фотон, природа на этот вопрос ответит “частица”, и поэтому интерференционной картины не будет. Именно потерю независящей от наблюдателя объективной реальности, а не вероятность (“Бога, играющего в кости”) считал недопустимой Эйнштейн. Именно поэтому квантовая механика не могла быть фундаментальной теорией природы, на чем настаивал Бор.

“Озабоченность Эйнштейна и его критика были для всех нас главным стимулом еще раз проверить все, что связано с описанием атомных явлений”, — вспоминал Бор49. Суть разногласий, подчеркивал он, сводилась главным образом к “различию между исследуемым объектом и измерительными приборами, с помощью которых на языке классической физики надо определить условия, при которых проявляется данное явление”50. Согласно копенгагенской интерпретации, измерительные приборы сложным образом связаны с исследуемым объектом, и разделить их невозможно.

Измерительные приборы подчиняются законам классической физики, а такой микрофизический объект, как электрон, — законам квантовой механики. Тем не менее перед вызовом, брошенным Эйнштейном, Бору пришлось отступить. Он применил принцип неопределенности к макроскопическому объекту — первому экрану S1. В этот раз Бор, которому не удалось провести четкую “разделительную линию” между классическим и квантовым мирами, своевольно перевел элемент повседневного мира больших размеров в царство квантов. Это был не последний сомнительный ход Бора за время игры в квантовые “шахматы” с Эйнштейном. Уж очень высоки были ставки.

Во время заключительной дискуссии Эйнштейн взял слово только однажды, когда и задал свой вопрос. Позднее де Бройль вспоминал, что Эйнштейн “практически ничего не сказал, только сделал небольшое замечание относительно вероятностной интерпретации”, а затем “снова погрузился в молчание”51. Однако поскольку все участники конгресса остановились в “Метрополе”, жаркие споры начались именно здесь, в элегантной столовой в стиле ар-деко, а не в конференц-зале Института физиологии. Бор и Эйнштейн, по словам Гейзенберга, были в самой гуще событий52.

Удивительно, что де Бройль, хотя и был аристократом, говорил только по-французски. Он, конечно, видел Бора и Эйнштейна, с головой погруженных в разговор, и Гейзенберга с Паули, внимательно их слушавших. Они говорили по-немецки, и де Бройль не понял, что присутствует при событии, которое Гейзенберг назвал “дуэлью”53. Признанный мастер мысленных экспериментов, Эйнштейн явился к завтраку вооруженный. Он опять был готов бросить вызов принципу неопределенности, а вместе с ним и хваленой непротиворечивости копенгагенской интерпретации.

Разговор начался за кофе с круассанами. Бор и Эйнштейн продолжили беседу по пути в Институт физиологии. Как всегда, Гейзенберг, Паули и Эренфест замыкали шествие. Перед утренней сессией оппоненты зондировали почву и уясняли смысл новых аргументов друг друга. “Во время заседания, а особенно в перерывах, молодежь, главным образом Паули и я, пыталась проанализировать эксперимент Эйнштейна, — рассказывал позднее Гейзенберг. — За завтраком обсуждение вопроса с Бором и другими ‘копенгагенцами’ продолжилось”54. К концу дня совместными усилиями удалось сформулировать контрдоказательство. Во время обеда в “Метрополе” Бор объяснил Эйнштейну, почему его последний мысленный эксперимент не приводит к нарушению ограничений, накладываемых принципом неопределенности. Всякий раз, когда Эйнштейну не удавалось обнаружить изъян в доводах “копенгагенцев”, они, по словам Гейзенберга, знали, что “в глубине души он оставался при своем мнении”55.

Через несколько дней, вспоминал Гейзенберг, “Бор, Паули и я знали, что мы можем быть уверены: почва у нас под ногами тверда, а Эйнштейн понял — новую интерпретацию квантовой механики опровергнуть не так-то просто”56. Впрочем, Эйнштейн не собирался сдаваться и, хотя суть его претензий к копенгагенской интерпретации заключалась в ином, продолжал повторять: “Бог не играет в кости”. Бор однажды возразил ему: “Не нам указывать Господу, как управлять миром”57. “Эйнштейн, мне стыдно за вас, — как бы в шутку сказал однажды Пауль Эренфест. — Вы возражаете против новой квантовой теории точно так же, как ваши оппоненты возражали против теории относительности”58.

На Сольвеевском конгрессе 1927 года Эренфест был единственным беспристрастным свидетелем схваток Эйнштейна с Бором. “Позиция Эйнштейна приводила к горячим дискуссиям в узком кругу, — вспоминал Бор. — Эренфест, долгие годы наш общий близкий друг, принимал в них самое активное участие и очень помогал нам”59. Спустя несколько дней после конгресса Эренфест написал своим студентам в Лейденский университет о событиях в Брюсселе: “Бор затмил всех. Сначала вообще никто не понимал его (Борн был тоже здесь), а затем, потихоньку продвигаясь вперед, он всех победил. Естественно, опять эта ужасная, похожая на заклинание терминология Бора. (Бедный Лоренц переводил англичанам и французам, которые не могли понять друг друга. Он кратко изложил выступление Бора. И ответ Бора, находившегося в состоянии вежливой безнадежности.) Каждую ночь, в час пополуночи Бор приходил в мою комнату сказать ОДНО СЛОВЕЧКО — и это продолжалось до трех часов. Замечательно, что я мог присутствовать при разговорах Бора и Эйнштейна. Это было похоже на игру в шахматы. Эйнштейн приводит все новые и новые примеры... которые должны опровергнуть ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. Бор, окруженный клубами философического дыма, непрерывно ищет способ сокрушить один пример за другим. Эйнштейн, каждое утро выскакивающий как чертик из табакерки с новым примером. О, эти разговоры бесценны! Но я практически безоговорочно за Бора и против Эйнштейна”60. Однако, признавался Эренфест, “мир в моей голове не наступит до тех пор, пока согласие с Эйнштейном не будет достигнуто”61.

По воспоминаниям Бора, дискуссии на Сольвеевском конгрессе 1927 года шли в “максимально юмористическом духе”62. Однако, замечал он задумчиво, “оставались определенные различия в позициях и точках зрения. Эйнштейн мастерски умел согласовывать явно противоречащие друг другу свидетельства, не отступая от принципов непрерывности и причинности, и ему, по всей видимости, было труднее отказаться от этих идеалов, чем тем, кому отречение от них представляется единственной возможностью решить первоочередную задачу согласования разнообразных свидетельств, касающихся атомных явлений, которые накапливались день ото дня при исследованиях в этой новой области знаний”63. Бор считал, что именно небывалые достижения Эйнштейна были якорем, удерживающим его в прошлом.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Квантовая гравитация во Вселенной 1916 года

Квантовая гравитация во Вселенной 1916 года Спустя несколько месяцев после триумфального завершения своей теории гравитации Эйнштейн понял, что она… неверна. Изучая следствия новой теории, он обнаружил, что гравитация не только искривляет лучи света — любая планетная

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ В АПРЕЛЕ 1943 ГОДА

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ В АПРЕЛЕ 1943 ГОДА ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ12.8. В главе II мы установили общие условия, необходимые для получения саморазвивающейся цепной реакции. Было указано, что имеются четыре взаимно конкурирующих процесса, в которых принимают участие нейтроны: (1)

Глава 12

Глава 12 Г-жа Дрейк сидела напротив принцессы. Ноздри Миртиль щекотал сладковатый запах настоя, курившегося в чашках. Вдыхая ароматы далеких стран, она, никогда не покидавшая Миртильвиль, как будто перенеслась в неведомые края и мчалась по воздуху над огненно-алыми

Глава 1

Глава 1 Тристам и Том летели очень высоко, много выше, чем поднимаются облака естественного происхождения. С тех пор как они оставили позади льдистую пелену, с которой на Миртильвиль обрушились войска тирана, прошел не один час.Небо здесь было не таким, как над их городком:

Глава 2

Глава 2 В небе мерцали звезды Млечного Пути. С начала полета Том не проронил ни слова, но Тристам почувствовал, что его приятель уже не так хмур, как прежде.— Ночью Солнце освещает другую сторону Земли, — неожиданно заговорил Том.Тристам обернулся.— О чем ты?— О небе. Ты

Глава 3

Глава 3 Светало. Космос и звезды постепенно исчезали. Небо наполнялось светом и утрачивало прозрачность. Стало очень, очень холодно. И очень тихо: казалось, ничто не предвещало неприятностей. Том и Тристам спали. Они не видели, что на пульте управления уже давно мигает

Глава 5

Глава 5 Когда дверь больницы открылась и выпустила конвой наружу, Тристам невольно зажмурился от яркого света. Вершины облачного семигорья, окружавшего город, сверкали такой чистой и ослепительной белизной, что ему пришлось идти за полицейскими с закрытыми глазами. Так,

Глава 6

Глава 6 Тюрьма, со слепыми, без единого окна, стенами, размещалась глубоко в недрах облака, на котором была построена Белая Столица. Оказавшись в камере, напуганные Тристам и Том какое-то время молча сидели на кровати, отведенной им на двоих, — в действительности это были

Глава 7

Глава 7 Прошло несколько часов. Тристам и Том лежали на жестких нарах в темной камере без окон, непрестанно ворочаясь с боку на бок. Лишь только напев флейты смолк, старик сразу задремал, что-то неразборчиво бормоча во сне.Тома снова начало знобить; Тристама же разбирал