Глава 8. Квантовый кудесник

Глава 8.

Квантовый кудесник

“О квантово-теоретическом истолковании кинематических и механических соотношений” — так называлась статья, появления которой ждали все, а некоторые надеялись написать сами. Редакция журнала “Цайт-шрифт фюр физик” получила ее 29 июля 1925 года. В аннотации автор заявлял о своей амбициозной задаче: он собирается “получить основы квантово-теоретической механики, базирующиеся исключительно на соотношениях между принципиально наблюдаемыми величинами”. За аннотацией следовало пятнадцать страниц текста. Автор статьи — Вернер Гейзенберг — выполнил свое намерение и тем самым заложил основы физики будущего.

Вернер Карл Гейзенберг родился 5 декабря 1901 года в Вюрцбурге. Ему было восемь лет, когда его отец занял единственное в стране место профессора византийской филологии в Мюнхенском университете. Семья переехала в столицу Баварии.

Вернер и его брат Эрвин (почти на два года старше) жили в фешенебельном квартале Швабинг на севере Мюнхена и учились в престижной гимназии им. Максимилиана, которую за сорок лет до того окончил Планк. Ко всему, директором гимназии был их собственный дед. Может, преподаватели и желали проявить снисходительность к внукам своего начальника, но очень скоро стало ясно, что в этом нет никакой необходимости. “Всегда видит существенное и не путается в деталях. Быстро усваивает материал по грамматике и по математике, ошибок обычно не допускает”, — сообщил учитель родителям первоклассника Вернера Гейзенберга1.

Дед придумывал интеллектуальные игры для маленьких внуков, например математические. Когда братья, соревнуясь, решали задачи на скорость, сразу было видно, что как математик Вернер талантливее брата. Он начал изучать математический анализ в неполные двенадцать лет и попросил отца приносить ему книги из университетской библиотеки. Отец решил, что это поможет сыну быстрее выучить иностранные языки, и начал снабжать его трудами, написанными на греческом и латыни. Так Вернер увлекся греческой философией. А потом началась Первая мировая война, положившая конец беззаботной и комфортной жизни.

После войны в Германии царил хаос, но мало где он ощущался настолько сильно, как в Баварии, особенно в Мюнхене. Седьмого апреля 1919 года радикальные социалисты провозгласили Баварию советской республикой. Пока дожидались правительственных войск из Берлина, противники революции организовали военизированные отряды. Гейзенберг и некоторые из его друзей присоединились к одному из них. Он занимался главным образом сочинением рапортов и исполнением мелких поручений. “Наши приключения закончились через несколько недель, — вспоминал позднее Гейзенберг, — выстрелы затихли, и военная служба стала рутиной”2. К концу первой недели мая республика была разгромлена. Более тысячи человек погибли.

В противовес суровой послевоенной реальности тинейджеры из среднего класса старалась сохранить романтические идеалы. Одни становились членами молодежных организаций вроде бойскаутов, другие, те, кто хотел большей независимости, создавали собственные группы и клубы. Гейзенберг возглавил одну из таких групп, в которую входили ребята, учившиеся в его школе. Они называли себя “группой Гейзенберга”. Молодые люди ходили в походы, устраивали летние лагеря и обсуждали устройство нового мира, который их поколение должно построить.

Летом 1920 года, блестяще окончив гимназию и получив престижную стипендию, Гейзенберг решил изучать математику в Мюнхенском университете. Но для этого надо было пройти собеседование, которое закончилось катастрофой: надежд на поступление не осталось. В отчаянии Гейзенберг обратился за советом к отцу. Тот договорился, что с сыном поговорит его старый друг Арнольд Зоммерфельд. Хотя этот “небольшого роста плотный человек с темными усами военного выглядел достаточно строгим”, страха у Гейзенберга он не вызвал3. Юноша почувствовал, что, несмотря на свой внешний вид, этот человек “принимал искреннее участие в судьбе молодежи”4. Август Гейзенберг уже рассказал Зоммерфельду, что сына особенно интересуют теория относительности и атомная физика. “Вы сразу хотите слишком многого, — сказал Зоммерфельд. — Нельзя начинать с самого сложного, надеясь, что все остальное само приложится”5. Но, поскольку Зоммерфельд всегда хотел ободрить молодых и помочь им реализовать талант, смягчившись, он сказал: “Может, вы, юноша, что-то и знаете, а может, не знаете ничего. Посмотрим”6.

Зоммерфельд разрешил восемнадцатилетнему Вернеру посещать семинары, на которых студенты старших курсов обсуждали свои работы. Гейзенбергу повезло. Институт Бора в Копенгагене, группа Борна в Геттингене, институт Зоммерфельда — эти три вершины “золотого треугольника” еще много лет определяли развитие квантовой физики. Когда Гейзенберг впервые пришел на семинар, он заметил “в третьем ряду темноволосого студента, сидевшего с каменным лицом”7. Это был Вольфганг Паули. Во время первого знакомства Зоммерфельд, показывая Вернеру институт, уже познакомил его с этим представительным венцем. Когда они отошли так, что Паули уже не мог их слышать, профессор не преминул сказать, что считает этого молодого человека своим самым талантливым студентом. Вспомнив слова Зоммерфельда о том, что он многому может научиться у Паули, Гейзенберг сел рядом с ним.

“Разве он не выглядит как гусарский офицер?” — прошептал Паули соседу, когда вошел Зоммерфельд8. Так начались профессиональные отношения длиною в жизнь, никогда, однако, не переходившие в личную дружбу. Они были слишком разные: Гейзенберг — более спокойный, дружелюбный, менее открытый и требовательный, чем Паули. Он был романтиком, любил природу, походы и походную жизнь. Паули тянуло в кабаре, ресторанчики и кафе. Пока Паули крепко спал по утрам, Гейзенберг успевал сделать половину намеченной на день работы. Однако Паули всегда оказывал сильное влияние на Гейзенберга и никогда не упускал случая лукаво сообщить ему: “Ты болван”9.

Именно Паули, который в то время писал свой удивительный обзор теории относительности, отговорил Гейзенберга от занятий теорией Эйнштейна. Он посоветовал ему заняться квантовым атомом, поскольку на этой благодатной почве было легче сделать себе имя. “В атомной физике много необъясненных экспериментальных результатов, — сказал он Гейзенбергу. — Кажется, что указания, оставленные нам природой в одном месте, противоречат другим ее же свидетельствам. Поэтому не удается составить хоть сколько-нибудь логически последовательную картину того, как связаны между собой разные явления”10. Паули казалось, что пройдут годы, а физики все еще будут “бродить в густом тумане”11. Когда Гейзенберг это услышал, его потянуло в квантовый мир.

Вскоре Зоммерфельд предложил Гейзенбергу “простенькую задачку” по атомной физике. Он попросил проанализировать новые данные о расщеплении спектральных линий в магнитном поле и придумать формулу, которая описывала бы эти расщепления. Паули предупредил Гейзенберга: Зоммерфельд надеется, что расшифровка этих данных позволит сформулировать новые физические законы. Для Паули такой подход к решению задачи граничил с “мистической игрой с числами”, но, как он заметил, “лучшего никто предложить не может”12. В то время и принцип запрета, и спин электрона еще принадлежали будущему.

Гейзенберг пребывал в неведении относительно правил и методов, принятых в квантовой физике. Это привело его туда, куда другие, более предусмотрительные и связанные инструкциями, заходить боялись. Он предложил теорию, которая, как казалось, объясняла аномальный эффект Зеемана. Первый вариант статьи Зоммерфельд отверг, но затем, после исправлений, к радости Гейзенберга одобрил публикацию. Хотя, как выяснилось позднее, работа была неправильной, первая научная публикация привлекла к Гейзенбергу внимание ведущих физиков Европы. Бор был одним из тех, кто заинтересовался молодым человеком, и взял его на заметку.

Впервые они встретились в июне 1922 года в Геттингене, куда Зоммерфельд привез нескольких своих студентов послушать лекции Бора по атомной физике. Гейзенберга поразило, насколько точен был Бор в выборе слов: “За каждым из тщательно сформулированных предложений чувствовались продуманность и долгие философские размышления. Они подразумевались, но явно никогда не формулировались”13. Не один Гейзенберг почувствовал, что выводы Бора основаны главным образом на интуиции и вдохновении, а не на точных расчетах. В конце третьей лекции он, поднявшись с места, указал на неясности, оставшиеся в работах, которые заслужили похвалу Бора. После лекции, когда Бор ответил на вопросы и слушатели стали расходиться, он отыскал Гейзенберга и спросил у двадцатилетнего юноши, не хочет ли тот после обеда прогуляться с ним. Восхождение на гору в окрестностях Геттингена продолжалось около трех часов. Позднее Гейзенберг записал: “В тот день началась моя настоящая научная карьера”14. Тогда он впервые увидел, что “один из творцов квантовой теории глубоко озабочен трудностями, возникшими на ее пути”15. Когда Бор пригласил его провести семестр в Копенгагене, Гейзенберг неожиданно для себя осознал, что будущее “полно надежд и новых возможностей”16.

Но до Копенгагена очередь дошла не сразу. Зоммерфельд должен был поехать в Америку. Он договорился, что на это время Гейзенберг отправится к Максу Борну в Геттинген. Хотя новый студент выглядел как “простой деревенский мальчишка с короткими светлыми волосами, ясными, сияющими глазами и обворожительной улыбкой”, Борн быстро обнаружил, что за обманчивой внешностью кроется нечто большее17. “Он такой же способный, как Паули”, — написал Борн Эйнштейну18. Вернувшись в Мюнхен, Гейзенберг закончил докторскую диссертацию, посвященную турбулентности. Тема, которую Зоммерфельд выбрал для Гейзенберга, должна была послужить расширению и углублению знаний последнего по физике. Во время устного экзамена тот не смог ответить на простые вопросы, например о разрешающей способности телескопа, что чуть не стоило ему диссертации. Вильгельм Вин, один из ведущих экспериментаторов, пришел в смятение, когда Гейзенберг пытался объяснить ему, как работает батарея. Вин собирался поставить начинающему теоретику оценку “неудовлетворительно”, но Зоммерфельду удалось склонить его к компромиссу. Гейзенбергу было позволено защитить диссертацию, но он получил III — самую низкую проходную оценку. Паули защитил диссертацию на “отлично”: его оценка была I.

Чувствуя себя униженным, Гейзенберг в тот же день собрал вещи и сел на ночной поезд в Геттинген. Ему было невыносимо оставаться в Мюнхене. “Я был удивлен, когда однажды утром, задолго до назначенного срока, он, очень смущенный, появился у меня”, — вспоминал Борн19. Гейзенберг рассказал о провале на экзамене. Он боялся, что теперь его услуги в качестве ассистента не потребуются. Но Борн, страстно желавший поддержать растущую славу Геттингена как центра теоретической физики, был уверен, что Гейзенбергу придется вернуться в Геттинген.

Борн был убежден в том, что физику следует пересмотреть снизу доверху. Ту “окрошку” из квантовых правил и классической физики, на которой основывалась модель квантового атома Бора — Зоммерфельда, нужно заменить логически самосогласованной теорией, которую Борн назвал “квантовой механикой”. Для физиков, пытавшихся разобраться в сложных вопросах атомной теории, ничего нового в такой постановке задачи не было. Однако в 1923 году все свидетельствовало о надвигающемся кризисе, связанном с неспособностью перейти атомный Рубикон. Паули уже громогласно заявлял всем, кто готов был слушать, что поскольку объяснить аномальный эффект Зеемана не удается, возникает насущная потребность “создать нечто абсолютно новое”20. После встречи с ним Гейзенберг поверил, что именно Бору удастся совершить прорыв.

С осени 1922 года Паули был ассистентом Бора в Копенгагене. Они с Гейзенбергом регулярно обменивались письмами, и каждый из них был в курсе последних достижений обоих институтов. Гейзенберг, как и Паули, занимался аномальным эффектом Зеемана. В канун Рождества 1923 года он написал Бору письмо, рассказал, над чем работает, и получил приглашение провести несколько недель в Копенгагене. В субботу, 15 марта 1924 года Гейзенберг стоял перед крытым красной черепицей трехэтажным зданием по адресу: Блегдамсвей, 17. Вывеска над входом гласила: “Институт теоретической физики”.

Вскоре Гейзенберг понял, что физикой занимаются только в полуподвале и на первом этаже. Остальная часть здания была жилой. В обставленной со вкусом квартире, занимавшей весь второй этаж, жил Бор со своей разросшейся семьей. Горничная, сторож и почетные гости размещались на верхнем этаже. На первом этаже, кроме лекционной аудитории с шестью длинными рядами деревянных скамеек, помещались хорошо подобранная библиотека, а также кабинеты Бора и его ассистентов. Там же была небольшая комната, в которой работали гости. Несмотря на название, в институте были две небольших лаборатории на первом этаже, а основная лаборатория размещалась в полуподвале.

Институт задыхался из-за нехватки места. Обычно в нем одновременно работало от шести до двенадцати гостей. Бор уже планировал расширение. В следующие два года были выкуплены соседние участки земли и построены два новых здания, что позволило вдвое увеличить количество работавших в институте. Бор с семьей переехал в дом, специально выстроенный по соседству. Перестроено было и старое здание. В нем появились новые кабинеты, столовая и трехкомнатная квартира. Позднее здесь часто останавливались Паули и Гейзенберг.

В жизни института было одно событие, которое никто не хотел пропустить: доставка утренней почты. Очередное письмо от родителей или друзей всегда приятно, но, главное, надо было как можно скорее получить известия от коллег из других институтов и свежие журналы. Впрочем, не все сводилось к физике: случались музыкальные вечера, турниры по пинг-понгу, вылазки на природу или в кино.

Гейзенберг возлагал очень большие надежды на поездку в Копенгаген, но первые несколько дней разочаровали его. Он ожидал, что, едва переступив порог, начнет общаться с Бором, а получалось, что он едва видел его. Гейзенберг привык быть лучшим, а здесь он столкнулся с международной командой блестящих молодых физиков. И Гейзенберг испугался. Все они говорили на нескольких языках, а ему иногда было сложно точно сформулировать свои мысли даже по-немецки. Гейзенберг ничто так не любил, как загородные прогулки с друзьями, а теперь ему казалось, что он окружен настоящими светскими львами. И ему ничего не оставалось, как признать, что в атомной физике они понимают больше, чем он.

Пытаясь вновь обрести уверенность, Гейзенберг спрашивал себя, удастся ли ему вообще поработать с Бором. Однажды он сидел у себя в комнате, когда в дверь постучали. Вошел Бор. Он извинился за то, что был занят, и предложил недальний пеший поход: в институте им почти наверняка помешают, а в походе у них будет достаточно времени для общения. Ведь чтобы поближе познакомиться, нет ничего лучше, чем провести вместе несколько дней на природе. Это было любимое времяпрепровождение Бора.

На следующий день рано утром они на трамвае добрались до северной окраины города. Здесь и началась прогулка. Бор расспрашивал Гейзенберга о детстве, о том, что он помнит о войне. Они шагали на север и, вместо того чтобы говорить о физике, рассуждали об аргументах за и против войны. Бора интересовало молодежное движение в Германии, то, как живет страна после войны. Гейзенберг и Бор переночевали в гостинице, а после добрались до загородного дома Бора в Тисвильде. В институт они явились лишь на третий день. Эта прогулка длиною в сто миль привела к тому, чего хотел Бор и о чем мечтал Гейзенберг: они познакомились.

В походе разговор шел и о физике, однако когда они вернулись в институт, Гейзенберг понял, что очарован Бором скорее как человеком, а не как физиком. “Я в полном восторге от пребывания здесь”, — написал он Паули21. Прежде ему не доводилось встречать человека, с которым можно было говорить абсолютно обо всем. Конечно, и Зоммерфельд проявлял неподдельную заботу о каждом, кто работал в его институте, но он вел себя, как типичный немецкий профессор, несколько дистанцируясь от своих сотрудников. И в Геттингене Гейзенберг никогда бы не осмелился обсуждать с Борном вопросы, которые он непринужденно обсуждал с Бором. Гейзенберг, казалось, шел по стопам Паули. Именно ему он был обязан теплым приемом Бора.

Паули всегда живо интересовался тем, что делает Гейзенберг. Они делились друг с другом планами. Паули уже вернулся в университет в Гамбурге и, узнав, что Гейзенберг собирается провести несколько недель в Копенгагене, написал Бору. Письмо произвело на Бора глубокое впечатление. Человек, известный своим ехидством, писал, что Гейзенберг — “гениально одаренная личность” и что “однажды он существенно раздвинет границы науки”22. Но Паули был уверен: прежде чем наступит предсказанный им день, физике Гейзенберга потребуется внутренне непротиворечивое обоснование.

Паули считал, что преодолеть трудности, возникшие на пути развития атомной физики, можно, только перестав прибегать к ухищрениям в тех случаях, когда экспериментальные результаты вступают в конфликт с существующей теорией. Такой подход лишь затушевывает проблему. Детально разобравшись в теории относительности, Паули стал страстным почитателем Эйнштейна: его восхищало то, что при построении этой теории в ход пошли всего несколько основополагающих принципов и предположений. Паули верил, что именно такой подход надо использовать и в атомной физике. Он хотел, как Эйнштейн, прежде сформулировать философские и физические принципы, лежащие в основе атомной физики, а уже затем придумывать математические формулы, условия и соотношения — гайки и болты, скрепляющие теорию. В 1923 году Паули был близок к отчаянию: не используя изначально необоснованные предположения, ему не удавалось логически и последовательно объяснить причину аномального эффекта Зеемана.

“Будем надеяться, что Вам когда-нибудь удастся настолько продвинуться в атомной теории, что Вы сможете решить задачи, над которыми я бьюсь. Они слишком сложны для меня, — писал Паули Бору. — Надеюсь также, что и мысли Гейзенберга, когда он вернется домой, будут направлены на философские аспекты этой проблемы”23. К моменту приезда в Копенгаген молодого немца Бор уже много слышал о нем. Во время прогулок в Фелледпарке рядом с институтом или за бутылкой вина вечером они говорили главным образом не о частных задачах, а об основополагающих физических принципах. Много лет спустя Гейзенберг назвал “подарком небес” две недели, проведенные в Копенгагене в марте 1924 года24.

“Конечно, мне его не будет хватать (он обаятельный, достойный, яркий человек, которого я полюбил всем сердцем), но его интересы важнее, а Ваше желание имеет для меня решающее значение”, — написал Борн Бору после того, как Гейзенберг получил приглашение провести длительное время в Копенгагене25. Зимой Борн должен был поехать в Америку с лекциями, поэтому до мая следующего года он не нуждался в помощи ассистента. В конце июля 1924 года, пройдя процедуру хабилитации (высшей академической квалификации) и приобретя право преподавать в немецких университетах, Гейзенберг отправился в трехнедельный поход по Баварии.

Семнадцатого сентября 1924 года Гейзенберг вернулся в институт Бора. Ему было всего двадцать два года, однако он уже являлся автором или соавтором достаточно большого числа статей по квантовой физике. Ему еще предстояло узнать и понять многое из того, чему мог научить его именно Бор. Позднее Гейзенберг скажет: “У Зоммерфельда я научился оптимизму, в Геттингене — математике, а у Бора — физике”26. Следующие семь месяцев он находился под влиянием Бора, мучительно искавшего путь, на котором удалось бы преодолеть трудности, ставшие бедствием для квантовой теории. Зоммерфельда и Борна волновали те же самые несообразности и сложности, но никого это не мучило так, как Бора. Он с трудом мог заставить себя говорить о чем-то другом.

В ходе этих напряженных дискуссий Гейзенбергу “стало ясно, насколько трудно согласовать между собой результаты разных экспериментов”27. Говорили в том числе и о комптоновском рассеянии рентгеновских лучей электронами, указывавшем на существование квантов света Эйнштейна. Казалось, трудности только множатся, если принять, что корпускулярно-волновой дуализм де Бройля относится ко всей материи. Бор, научивший Гейзенберга всему, что знал сам, очень надеялся на своего протеже: “Теперь все в руках Гейзенберга. Он должен найти выход, понять, как выпутаться из всех этих сложностей”28.

К концу апреля 1925 года Гейзенберг опять оказался в Геттингене. Поблагодарив Бора за гостеприимство, он написал:"... грущу, что в будущем я, бедный, должен продолжать заниматься всем этим в полном одиночестве”29. Тем не менее один важный урок из разговоров с Бором и непрекращающегося диалога с Паули он усвоил: придется сделать что-то основополагающее. И когда Гейзенберг взялся за решение давно поставленной задачи, он верил, что знает, как надо действовать. Речь шла об интенсивности спектральных линий водорода. Квантовый атом Бора — Зоммерфельда позволяет определить частоты спектральных линий водорода, но не их яркость. Идея Гейзенберга состояла в том, что надо разделить то, что можно наблюдать, и то, что наблюдать нельзя. Орбиту электрона, двигающегося вокруг ядра атома водорода, наблюдать нельзя. Поэтому Гейзенберг решил отказаться от представления об электронах, вращающихся вокруг ядер атомов. Это был решительный шаг, но он был готов его сделать. Уже давно ему были невыносимы попытки сделать наглядным то, что наблюдать невозможно.

Еще в Мюнхене юного Гейзенберга потрясла “возможность с помощью математики описать самые маленькие частицы материи”30. Примерно в то же время в одном из учебников он наткнулся на иллюстрацию, которая произвела на него отталкивающее впечатление. Чтобы объяснить, как атом углерода и два атома кислорода образуют молекулу двуокиси углерода, атомы были нарисованы с глазками и с крючочками вместо ручек, чтобы они могли цепляться друг за друга. Гейзенберг считал, что представление о движении электронов по орбитам внутри квантового атома столь же неестественно. Он отказался от попытки представить происходящее внутри атома, решив, что все, что нельзя наблюдать, надо игнорировать, а уделять внимание стоит только тем свойствам, которые можно измерить в лаборатории. В данном случае это частоты и интенсивности спектральных линий, связанные с испусканием и поглощением света при перескоке электрона с одного энергетического уровня на другой.

Больше чем за год до того, как Гейзенберг принял на вооружение эту стратегию, Паули выразил сомнение в пользе введения орбит электронов. “Самым важным мне представляется вопрос, насколько определенно вообще можно говорить об орбитах электронов в стационарных состояниях”, — написал он Бору в феврале 1924 года31. Хотя Паули уже прошел большую часть пути к открытию принципа запрета и его беспокоил вопрос о заполненных электронных оболочках, в другом письме Бору он так ответил на собственный вопрос: “Мы не должны менять представление об атомах в угоду нашим пристрастиям. По моему мнению, это относится и к предположению о существовании орбит электронов, таких же, как в обычной механике. Напротив, мы должны приспосабливать наши представления к опыту”32. Физики должны были отказаться от компромиссов, перестать обустраивать квантовые явления в рамках комфортной классической физики и совершить прорыв к свободе. Первому это удалось Гейзенбергу, ставшему на путь позитивизма: наука должна основываться на наблюдаемых фактах. И он предпринял попытку построить теорию, исходя только из наблюдаемых величин.

В июне 1925 года, спустя чуть больше месяца после возвращения из Копенгагена в Геттинген, Гейзенберг совсем пал духом. Он не мог продвинуться в расчетах интенсивности спектральных линий водорода и, жалуясь, так описывал свое состояние родителям: “...здесь каждый делает свое, но никто не делает ничего стоящего”33. На его настроение повлиял и жестокий приступ сенной лихорадки. “Я ничего не видел и был в ужасном состоянии”, — рассказывал позднее Гейзенберг34. Ему надо было уехать, и пожалевший его Борн предложил взять двухнедельный отпуск. Седьмого июня, в воскресенье, Гейзенберг сел на ночной поезд, идущий в порт Куксхафен. Приехал он туда рано утром, усталый и голодный. Позавтракав в гостинице, Гейзенберг сел на паром, идущий к скалистому островку Гельголанд. Прежде он принадлежал Великобритании, а в 1890 году был передан Германии в обмен на Занзибар. Остров площадью менее квадратной мили лежит в тридцати милях от побережья Германии. Гейзенберг надеялся, что здесь, на свежем, свободном от пыльцы воздухе, он почувствует облегчение.

“Похоже, когда я появился, моя распухшая физиономия имела тот еще вид. Во всяком случае, хозяйка, взглянув на меня, решила, что я участвовал в драке, и обещала вылечить меня от ее последствий”, — вспоминал Гейзенберг, когда ему было семьдесят лет35. Гостиница стояла на высокой южной оконечности расколовшегося надвое острова из красного песчаника. С балкона открывался чудный вид на деревню внизу, на пляж и темное море. Теперь у Гейзенберга было время обдумать “замечание Бора, говорившего, что, возможно, вечность становится хоть немного понятнее тому, кто смотрит на море”36. Вокруг все располагало к размышлениям. Он отдыхал, читал Гёте, гулял по маленькому курорту, купался и вскоре почувствовал себя гораздо лучше. Практически ничто не отвлекало его, и Гейзенберг опять вернулся к проблемам атомной физики. Но на Гельголанде он не испытывал тревоги, еще недавно мучавшей его. Здесь Гейзенберг, пытаясь разгадать загадку спектральных линий, быстро избавился от привезенного из Геттингена математического балласта37.

В поисках новой механики квантованного мира атома Гейзенберг сконцентрировался на частотах и относительных интенсивностях спектральных линий, являющихся результатом мгновенного прыжка электрона с одного энергетического уровня на другой. Иного выбора у него не было: это были единственные доступные данные о том, что происходит внутри атома. Несмотря на образ, навязанный бесконечными разговорами о квантовых прыжках и скачках, электрон не “перепрыгивает”, как мальчишка, некое пространственное расстояние. Он просто находится в одном месте, а потом вдруг неожиданно возникает в другом, причем без того, чтобы по дороге оказаться где-то между этими двумя местами. Гейзенберг принял, что все наблюдаемые величины (или величины, зависящие от них) связаны с таинственным фокусом, который демонстрирует электрон при квантовом прыжке с одного энергетического уровня на другой. Он отказался от наглядного представления об атоме как о Солнечной системе в миниатюре, где электроны вращаются вокруг Солнца — ядра.

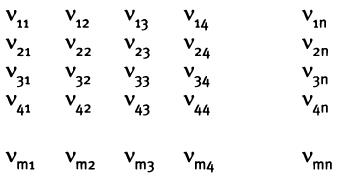

На Гельголанде, в этом рае без пыльцы, Гейзенберг изобрел метод, позволяющий учитывать все мыслимые скачки электронов, иначе — допустимые переходы между разными энергетическими уровнями атома водорода. Единственный способ, который он смог придумать, чтобы учесть каждую из наблюдаемых величин, связанных с определенной парой энергетических уровней, — это составить таблицу:

Таблица представляет собой полный набор всех возможных частот спектральных линий, которые теоретически могли бы испускаться электроном, перепрыгивающим с одного энергетического уровня на другой. Электрону, совершающему квантовый прыжок с энергетического уровня E2 на лежащий ниже энергетический уровень E1, в таблице соответствует частота спектральной линии ?21, определяющая частоту света, испускаемого при таком переходе. Спектральную линию частоты ?12 можно наблюдать только в спектре поглощения, поскольку она связана с поглощением электроном, находящемся на энергетическом уровне E1, кванта энергии, достаточного для его перехода на уровень E2. Спектральная линия испускания частоты ?mn соответствует скачку электрона с энергетического уровня Em на уровень En, где m больше n. Не все частоты ?mn можно наблюдать. Например, измерить частоту ?11 невозможно, поскольку это частота спектральной линии, соответствующей испусканию при “переходе” с энергетического уровня E1 на энергетический уровень E1, что физически невозможно. Следовательно, частота ?11 равна нулю, как и все остальные частоты при m = n. Набор отличных от нуля частот ?mn соответствует линиям, которые действительно наблюдаются в спектре испускания данного элемента.

Другую таблицу можно составить, рассчитав скорости переходов между разными энергетическими уровнями. Если вероятность amn перехода с уровня Еm на уровень Еn велика, то такой переход произойдет скорее, чем тот, вероятность которого меньше. В результате спектральная линия частоты ?mn обладает большей интенсивностью, чем линия, соответствующая менее вероятному переходу. Гейзенберг понял, что введя вероятности переходов аmn и частоты ?mn, удается с помощью неких довольно хитроумных теоретических преобразований найти квантовые аналоги таких известных в механике Ньютона наблюдаемых величин, как координата и импульс.

Больше всего Гейзенберга занимал вопрос об орбитах электронов. Он представил себе атом, в котором электрон движется по орбите на большом расстоянии от ядра, что скорее напоминает вращение вокруг Солнца не Меркурия, а Плутона. Бор ввел представление о стационарных орбитах, чтобы не допустить падения электрона по спирали на ядро и связанного с этим излучения энергии. Однако, в соответствии с классической физикой, частота вращения по такой очень большой орбите (число полных оборотов за секунду) равна частоте испускаемого излучения.

Это не был просто полет фантазии. Гейзенберг умело использовал принцип соответствия — концептуальный мост, который Бор перебросил между квантовым и классическим мирами. Орбита вращения рассматриваемого им электрона была настолько велика, что проходила по границе, разделяющей квантовое и классическое царства. В этой приграничной области частота вращения электрона по орбите равна частоте испускаемого излучения. Гейзенберг знал, что такой электрон атома сродни гипотетическому осциллятору, который может колебаться с любой частотой из входящих в спектр. Четвертью века ранее Макс Планк использовал сходный прием. Однако если он применил “грубую силу”, то есть сделал специальное предположение, позволившее получить формулу, справедливость которой была заранее известна, то Гейзенберг на пути к привычным для нас классическим представлениям руководствовался принципом соответствия. Идя этим путем, он смог вычислить такие характеристики осциллятора, как его импульс p, смещение из положения равновесия q и частоту колебаний. Спектральная линия частоты ?mn соответствует колебанию одного осциллятора. Кроме того, Гейзенберг знал, что поскольку он работает на территории, где соприкасаются квантовые и классические представления, для исследования неизвестной области внутри атома он может прибегнуть к экстраполяции.

Однажды поздно вечером на Гельголанде все фрагменты пазла начали вставать на свои места. Теория, построенная целиком с помощью наблюдаемых величин, позволяла, похоже, воспроизвести все известные результаты. Но не приведет ли она к нарушению закона сохранения энергии? Если это так, все разрушится как карточный домик. Оставалось совсем немного, и если все сходится, то будет доказано, что его теория непротиворечива и с точки зрения физики, и с точки зрения математики. Гейзенбергу было двадцать четыре года. Он был возбужден, нервничал и, проверяя расчеты, начал делать арифметические ошибки. Было уже почти три часа ночи, когда удовлетворенный Гейзенберг отложил ручку. Его теория не противоречила ни одному из фундаментальных законов физики: “Я был воодушевлен, и у меня было ощущение, что через поверхность атома я смотрю на его удивительно прекрасный внутренний мир. У меня начала кружиться голова от мысли, что теперь я должен изучить все изобилие математических структур, которые природа так щедро раскинула передо мной”38. Заснуть он не мог. Когда стало светать, Гейзенберг отправился на южную оконечность острова. Там была выступающая в море скала, на которую он уже много дней хотел забраться. Чувствуя прилив адреналина, он вскарабкался на нее “без особого труда и стал ждать восхода”39.

Лучи солнца несколько уменьшили эйфорию Гейзенберга. Получалось, что его теория работает, только если справедливо очень странное правило умножения: надо, чтобы X, умноженное на Y, не было равно Y, умноженному на X. Для обычных чисел не имеет значения, в каком порядке они перемножаются: 4 x 5 = 20 и 5 x 4 = 20. Когда при умножении результат не зависит от перестановки сомножителей, математики говорят о коммутативности умножения. Для обычных чисел коммутативный закон выполняется, так что всегда (4 x 5) — (5 x 4) = 0. Это правило знает и ребенок. Поэтому Гейзенберг сильно встревожился, когда понял, что для введенных им таблиц результат зависит от того, в каком порядке они перемножаются. Это значит, что разность (А x В) — (В x A) не всегда равна нулю40.

Так и не поняв, что могло бы значить это необычное правило умножения, Гейзенберг вернулся на материк 19 июня, в пятницу, и сразу отправился в Гамбург к Вольфгангу Паули. Через несколько часов, получив одобрение самого строгого своего критика, он уехал в Геттинген. Ему предстояло закончить работу и записать результаты. Уже через два дня Гейзенберг, решивший было, что дело пойдет быстро, известил Паули, что “построение квантовой механики продвигается очень медленно”41. Шли дни, надежды рушились, а ему все не удавалось описать атом водорода с помощью нового подхода.

Какие бы сомнения ни мучили Гейзенберга, он был уверен в одном: при любых вычислениях имеют смысл только соотношения, связывающие “наблюдаемые” величины, то есть те, которые в принципе, если не в реальном эксперименте, могут быть измерены. В своих уравнениях требованию наблюдаемости всех величин он присвоил статус постулата, а все его, как он считал, “недостаточные усилия” были направлены на “вытравливание памяти об орбитах, которые наблюдать нельзя, и замене этого понятия на более подходящее”42.

“Сейчас моя работа продвигается не слишком хорошо”, — в конце июня написал Гейзенберг отцу. Но прошло всего чуть больше недели, и он закончил статью, возвестившую начало новой эры в квантовой физике. Все еще не до конца уверенный в результатах и в том, что они означают, Гейзенберг послал экземпляр статьи Паули. Извиняясь, он просил прочесть статью и вернуть ее через два-три дня. Спешка была связана с тем, что на 28 июля у Гейзенберга была назначена лекция в Кембриджском университете. Принимая во внимание и другие обязательства, было маловероятно, что он вернется в Геттинген до конца сентября. Поэтому ему хотелось “закончить статью за те несколько дней, что я еще здесь, либо сжечь ее”43. Паули “восторженно” приветствовал статью44. Он написал товарищу, что эта работа “возрождает надежду и возвращает радость жизни... Хотя это еще не ответ на загадку, я верю, что снова появилась возможность двигаться вперед”45. Человеком, начавшим движение в правильном направлении, был Макс Борн.

Борн имел слабое представление о том, чем занимался Гейзенберг после возвращения с моря. Поэтому он был удивлен, когда тот вручил ему статью и потребовал, чтобы он вынес свой приговор: стоит ее печатать или нет. Борн устал и на какое-то время отложил статью в сторону. Однако через несколько дней, взявшись за чтение этой, как ее назвал Гейзенберг, “сумасшедшей статьи” и разобравшись в ней до конца, Борн пришел в восторг. Он понимал: Гейзенберг, что совсем на него не похоже, сомневается в своей теории. Не связано ли это с тем, что ему пришлось использовать такое странное правило коммутации? В заключении статьи Гейзенберг написал: “Можно ли считать удовлетворительным предложенный здесь метод определения квантово-механических данных по соотношениям для наблюдаемых величин, или в конце концов он окажется слишком грубым для построения теоретической квантовой механики, что представляется очень актуальной задачей, можно будет решить только при более углубленном математическом исследовании метода, используемого здесь без достаточного обоснования”46. Из этого было ясно, что он продолжает двигаться на ощупь.

Что же означает это загадочное правило умножения? Этот вопрос настолько заинтриговал Борна, что следующие несколько дней и ночей он и думать не мог ни о чем другом. У него возникло неясное ощущение, что он уже встречал это правило, но указать точно, о чем идет речь, не мог. “Последняя работа Гейзенберга (она скоро будет опубликована) представляется достаточно таинственной, но наверняка она правильна и содержательна”, — написал Борн Эйнштейну, хотя все еще не мог объяснить происхождение такого странного правила умножения47. Воздавая должное молодым сотрудникам своего института, особенно Гейзенбергу, Борн заметил, что “иногда мне трудно даже просто быть в курсе того, что их занимает”48. Несколько дней он думал только о статье Гейзенберга. И был вознагражден. Однажды утром он вспомнил давно забытую лекцию, услышанную в студенческие годы. Он сообразил, что Гейзенберг неожиданно для себя столкнулся с умножением матриц. В этом случае X, помноженное на Y, не всегда равно Y, помноженному на Х.

Когда Гейзенбергу сказали, что тайна странного правила умножения раскрыта, он пожаловался: “Я никогда даже не слышал о матрицах”49. Матрица — это таблица из чисел, помещенных в определенных местах строк и столбцов, точно такая же, как построенная Гейзенбергом на острове Гельголанд. В середине XIX века английский математик Артур Кэли сформулировал правила, позволяющие складывать, вычитать и перемножать матрицы. Если А и В — матрицы, то при умножении А х В может получиться иной ответ, нежели чем для В х А. Точно так же, как таблицы Гейзенберга, матрицы не обязательно коммутируют. Хотя матрицы уже были прочно вписаны в математический ландшафт, они были терра инкогнита для теоретиков поколения Гейзенберга.

После того как Борн правильно определил, с чем связано странное правило умножения, он понял, что если он хочет поместить схему Гейзенберга в рамки логически последовательной теории, охватывающей все разнообразные аспекты атомной физики, ему понадобится помощь. Борн знал, кто лучше всего подходит для такой работы. Этот человек хорошо разбирался в сложных вопросах и квантовой физики, и математики. По счастью, он тоже будет в Ганновере на собрании Немецкого физического общества, куда собирался Борн. Оказавшись там, он сразу принялся разыскивать Вольфганга Паули. Борн предложил бывшему ассистенту работать вместе. Паули отказался. Он ни в какой мере не желал участвовать в планах Борна: “Я знаю, вы безумно любите сложные и запутанные расчеты. Вы только испортите физические рассуждения Гейзенберга вашей бесполезной математикой”50. В отчаянии, чувствуя, что сам дальше продвинуться не может, Борн обратился к одному из своих студентов.

Похоже, для предстоящей работы нельзя было придумать лучшего помощника, чем двадцатидвухлетний Паскуаль Йордан, выбранный Борном фактически наугад. В 1921 году Йордан поступил в Ганноверский технический университет. Сначала он хотел изучать физику, но лекции показались ему неинтересными, и Йордан занялся математикой. А через год он перевелся в Геттинген, где опять занялся физикой. Однако на лекции Йордан попадал редко: они начинались в семь или восемь часов утра. Затем он познакомился с Борном. Серьезно заниматься физикой он начал под его руководством. “Он был не только учителем, открывшим мне, студенту, замечательный мир физики. В его лекциях чудесным образом сочетались ясность мышления и способность к обобщению, раскрывающая перед нами новые горизонты... Этот человек наряду с моими родителями всю жизнь оказывал на меня самое сильное влияние”, — позднее отзывался Йордан о Борне51.

Под руководством Борна Йордан вскоре начал интересоваться задачами, связанными с атомными структурами. Несколько неуверенный в себе, заикающийся, Йордан высоко ценил терпение, которое проявлял Борн, обсуждая последние работы по атомной теории с учениками. Случайно вышло так, что в Геттингене он присутствовал на знаменитом “фестивале” Бора. Как и на Гейзенберга, на Йордана большое впечатление произвели и лекции, и следовавшие за ними дискуссии. После защиты докторской диссертации в 1924 году Йордан недолго работал с другими сотрудниками Геттингенского университета. Вскоре Борн предложил ему работать с ним и попытаться вместе найти способ, позволяющий объяснить, чем определяется ширина спектральных линий. “Йордан удивительно умен и сообразителен. Он может думать значительно быстрее и совершать меньше ошибок, чем я”, — написал Борн Эйнштейну в июле 1925 года52.

К тому времени Йордан уже слышал о последних идеях Гейзенберга. В конце июля, до своего отъезда из Геттингена, Гейзенберг провел семинар для узкого круга студентов и друзей. Он рассказал о своих попытках построить квантовую механику, основываясь только на соотношениях между наблюдаемыми величинами. Когда Борн предложил сотрудничать, Йордан ухватился за возможность переформулировать и доработать идеи Гейзенберга, превратив их в систематическую теорию — квантовую механику. Посылая статью Гейзенберга в журнал “Цайтшрифт фюр физик”, Борн не знал, что Йордан, хорошо разбирающийся в математике, знаком и с теорией матриц. С ее помощью Борн и Йордан за два месяца заложили основы новой квантовой механики. Позже ее назовут матричной механикой53.

Когда Борн понял, что Гейзенберг заново открыл правило умножения матриц, ему сразу удалось вывести матричную формулу, связывающую координату q и импульс p: pq — qp = (ih/2?) I. Сюда входит постоянная Планка и величина I, которую математики называют единичной матрицей. Она позволяет записать правую часть этой формулы в матричном виде. В следующие месяцы на этом равенстве была построена квантовая механика. Борн гордился тем, что оказался “первым, кто записал физические законы с помощью некоммутирующих символов”54. Но, вспоминал он позже, “это была только догадка, а мои попытки доказать ее окончились неудачей”55. Когда же эту формулу он показал Йордану, тот через несколько дней представил ее строгий математический вывод. Неудивительно, что вскоре после этого Борн сказал Бору, что считает Йордана “самым одаренным из моих молодых коллег”, за исключением Гейзенберга и Паули56.

В августе Борн с семьей уехал на каникулы в Швейцарию, а Йордан остался в Геттингене, чтобы к концу сентября подготовить статью. Но прежде чем статья была напечатана, они отправили экземпляр Гейзенбергу, который в это время был в Копенгагене. “Ну вот, я получил статью от Борна, которую совсем не понимаю. Там полно матриц, а я с трудом могу себе представить, что это такое”, — сказал Гейзенберг Бору, вручая ему рукопись57.

Скорее всего, не только Гейзенберг не знал, что такое матрицы. Но он с удовольствием засел за учебу и вскоре настолько разобрался в новых методах, что, даже оставаясь в Копенгагене, мог работать с Борном и Йорданом. Гейзенберг вернулся в Геттинген в середине октября. Он успел вовремя, чтобы помочь написать окончательный вариант статьи, которая стала известна как Drei-Manner-Arbeit, “работа трех”. Здесь он, Борн и Йордан впервые представили логически непротиворечивую формулировку квантовой механики — так давно ожидаемой новой физики атома.

Однако были сомнения в справедливости исходной работы Гейзенберга. Эйнштейн написал Паулю Эренфесту: “В Геттингене в это верят (я нет)”58. Бор верил, что, “вероятно, это жизненно важный шаг”, но “пока еще невозможно использовать эту теорию для решения вопросов, связанных с атомными структурами”59. В то время, когда Гейзенберг, Борн и Йордан были заняты построением матричной теории, сомнения Бора развеял Паули. В начале ноября, еще до того, как “работа трех” была окончена, он с успехом применил новую механику и добился потрясающего результата. Для новой физики Паули сделал то, что Бор сделал для старой квантовой теории: рассчитал положение спектральных линий атома водорода. Специально, чтобы поддеть Гейзенберга, Паули рассчитал и эффект Штарка — влияние внешнего электрического поля на спектр. “Я и сам был немного огорчен, что мне не удалось получить спектр водорода исходя из новой теории”, — вспоминал Гейзенберг60. Паули первым на конкретном примере доказал справедливость новой квантовой механики.

Заголовок статьи гласил: “Фундаментальные уравнения квантовой механики”. Борн приехал в Соединенные Штаты по приглашению на пять месяцев читать лекции. Он провел около месяца в Бостоне, когда однажды в декабре утренняя почта преподнесла ему “один из самых больших сюрпризов” в его научной жизни61. Прочитав работу некоего П.А.М. Дирака, аспиранта Кембриджского университета, Борн понял, что “все обстоит великолепно”62. Более того, Борн вскоре обнаружил, что Дирак послал свою работу, в которой излагались основы квантовой механики, в журнал “Труды Королевского общества” на девять дней прежде, чем была завершена “работа трех”.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ЭЛЕКТРОНЫ — КВАНТОВЫЙ ГАЗ

ЭЛЕКТРОНЫ — КВАНТОВЫЙ ГАЗ В истории изучения кристаллов в начале нашего века был период, когда среди прочих проблема «электроны в металле» была весьма загадочной, интригующей, казалось — тупиковой. Посудите сами. Экспериментаторы, изучающие электрические свойства

Глава 4. Квантовый атом

Глава 4. Квантовый атом Первое августа 1912 года, четверг. Улицы Слагелсе, небольшого живописного городка примерно в пятидесяти милях к юго-западу от Копенгагена, украшены флагами. Начальник полиции (мэр был в отпуске) за две минуты обвенчал в ратуше Нильса Бора и Маргрет

Глава 15. Квантовый демон

Глава 15. Квантовый демон “О проблемах квантовой механики я думал в сто раз больше, чем об общей теории относительности”, — заметил однажды Эйнштейн1. То, что Бору приходилось отрицать существование объективной реальности, когда он пытался понять, что именно квантовая

Глава 7 Квантовый бильярд

Глава 7 Квантовый бильярд Однажды мистер Томпкинс возвращался к себе домой страшно усталый после долгого рабочего дня в банке, где он служил. Проход мимо паба, мистер Томпкинс решил, что было бы недурственно пропустить кружечку эля. За первой кружкой последовала другая, и

Глава 11

Глава 11 Дверь открылась, и Миртиль застыла на месте. У нее перехватило дыхание. Перед ней стояла такая красивая женщина, какой она еще никогда не видела. Черты г-жи Дрейк были поразительно тонкими: ветерок, овевавший ее прекрасное лицо, и тот, казалось, прикасался к нему с

Глава 12

Глава 12 Г-жа Дрейк сидела напротив принцессы. Ноздри Миртиль щекотал сладковатый запах настоя, курившегося в чашках. Вдыхая ароматы далеких стран, она, никогда не покидавшая Миртильвиль, как будто перенеслась в неведомые края и мчалась по воздуху над огненно-алыми

Глава 14

Глава 14 Незаметно махнув рукой Тому, Тристам занял свое обычное место в последнем ряду. Миртиль бросила беглый взгляд на его руку: вчерашний ожог зажил. Джерри, сидевший рядом с Томом, был вне себя от ярости. Опять этот Тристам дешево отделался! Безобразие! Давно пора

Глава 15

Глава 15 — Мне совсем не хочется идти к директрисе, — сказал Тристам, как только они с Томом оказались в коридоре.— Раньше нужно было думать, — возразил Том. — Теперь ничего не поделаешь. Придется идти!И друзья поплелись к директорскому кабинету. Тристам не замечал, что

Глава 16

Глава 16 Ветер дул все сильнее. Стебли рисовых метелок нещадно хлестали Тома и Тристама, убегавших от преследователей. Обезумев от страха, мальчики думали только о том, чтобы нагнать г-жу Дрейк. До защитного ограждения было уже недалеко. Возле городской черты мать Тристама

Глава 17

Глава 17 Получасом раньше, в тот самый момент, когда в класс Лазурро вбежал полковник, Миртиль поняла, что для их городка наступили последние часы.— Они нас нашли, — твердо сказал полковник. — Они уже здесь. Миртиль, Тристам, идемте со мной, вы должны бежать.Миртиль

Глава 7

Глава 7 — Ты знаешь что-нибудь про аэродинамику? — спросил Вакинг.— Ароэ… что?В наушниках послышался тяжелый вздох Тома, летевшего вместе с Робом. Их машину отделяло от ласточки Вакинга несколько километров.— Это наука о свойствах воздуха, обтекающего самолеты, ракеты

Глава 9

Глава 9 Синти Таун явно не процветал, хотя черты былого благополучия кое-где еще были заметны. Так, ветряная станция по-прежнему работала на полную мощность и обеспечивала прочную опору для города и предместий.Город входил в состав Срединного королевства, но благодаря

Глава 10

Глава 10 — Все пропало! — воскликнул Том. — Роб не прилетит! Как думаешь, у лейтенанта был план на этот случай?Тристам явно сомневался, но промолчал. Он с отчаянием смотрел, как звенья по десять машин, одно за другим, заходят на посадку. В некоторых, особенно крупных

Глава 11

Глава 11 Волна паники прокатилась по площади. Над головами собравшихся на бреющем полете неслась пятерка ласточек, в каждой из которых сидели по два бойца.— Это лейтенант! — заорал Тристам. — Бежим! Мы должны быть наготове!И, потянув Тома за руку, ринулся в сторону дома,

Глава 12

Глава 12 К удивлению Тристама, Миртиль оказалась классным пилотом. Она положила машину на крыло, развернулась. Ласточка пролетела над Томом и его отцом, стоявшими в окружении солдат.— Куда нам? — спросила принцесса. — Нас много?— Нет, мы одни, — отозвался Тристам. —

Глава 13

Глава 13 Внутри жуткого облака было нечем дышать. Густой серый туман ослепил Миртиль и Тристама, порывистый ветер, с каждым мгновением усиливаясь, швырял машину как щепку, и они почти сразу перестали понимать, куда их тащит. Мощь чудовища, в утробе которого они оказались,