Глава 10. Неопределенность в Копенгагене

Глава 10. Неопределенность в Копенгагене

Среда, 28 апреля 1926 года. Вернер Гейзенберг, стоя перед доской, нервничает. Бумаги разложены на столе. У блестящего двадцатипятилетнего физика были причины для беспокойства. Сейчас начнется его доклад о матричной механике на прославленном семинаре в Берлинском университете. Каковы бы ни были успехи Мюнхена и Геттингена, именно Берлин Гейзенберг справедливо считал “оплотом физики в Германии”1. Он оглядывает аудиторию, и его взгляд останавливается на четырех профессорах в первом ряду. К имени каждого надо было добавлять — “лауреат Нобелевской премии”. Это Макс фон Лауэ, Вальтер Нернст, Макс Планк и Альберт Эйнштейн.

Нервозность Гейзенберга, “впервые имевшего возможность увидеть сразу столько знаменитостей”, быстро прошла после того, как он начал (“ясно”, по его мнению) “излагать концепцию и математическое обоснование того, что тогда считалось самой нестандартной теорией”2. После лекции Эйнштейн пригласил Гейзенберга в гости. Полчаса, пока они шли до Хаберландштрассе, Эйнштейн расспрашивал его о семье, образовании, ранних работах. Но настоящий разговор начался, вспоминал Гейзенберг, когда они удобно расположились у Эйнштейна. Хозяина интересовало “философское обоснование последней работы” Гейзенберга3. “Вы предполагаете, что внутри атома имеются электроны, — сказал ему Эйнштейн. — Вероятно, вы имеете на это право. Но вы отказываетесь рассматривать их орбиты, хотя в туманной камере можно видеть след, оставленный электроном. Мне бы очень хотелось услышать больше о том, на основании чего вы делаете такое странное предположение”4. Именно такой вопрос Гейзенберг и надеялся услышать. Это был шанс одержать верх над сорокасемилетним повелителем квантов.

“Мы не можем наблюдать орбиты электронов внутри атомов, — ответил Гейзенберг, — но по величине испускаемого атомом излучения можем сделать вывод о частотах и соответствующих амплитудах его электронов”5. Он объяснил: “Поскольку хорошая теория должна использовать только наблюдаемые величины, я подумал, что лучше всего ими и ограничиться, трактуя их... как характеристики орбит электронов”6. “Но вы ведь не считаете всерьез, — возразил Эйнштейн, — что в теорию должны входить только наблюдаемые величины?”7 Это был удар прямо в основание, на котором Гейзенберг возвел здание своей новой механики. “Но разве это не то, что вы сделали с теорией относительности?” — парировал он.

“Хорошую шутку нельзя повторять дважды, — улыбнулся Эйнштейн. — Возможно, именно так я и рассуждал, но все равно это глупость”8. Хотя не исключено, что с точки зрения эвристики и полезно держать в уме, какие именно величины можно наблюдать реально, заметил он, но в принципе “совершенно неправильно стараться построить теорию, используя только наблюдаемые величины”: “В действительности происходит обратное. Именно теория показывает, что можно будет наблюдать”9. Что же имел в виду Эйнштейн?

В 1830 году французский философ Огюст Конт пришел к выводу, что поскольку всякая теория должна основываться на наблюдениях, необходима теория и для выполнения наблюдений. Эйнштейн пытался объяснить, что наблюдение представляет собой сложный процесс, включающий в себя предположения, которые используются в теориях: “Наблюдаемые явления оказывают определенное влияние на наши измерительные приборы. В результате в приборах происходят процессы, сложным путем приводящие... к чувственному восприятию и помогающие зафиксировать в нашем сознании результат эксперимента”10. Эти результаты, утверждал Эйнштейн, зависят от наших теорий. “А вы, строя свою теорию, — заявил он Гейзенбергу, — прямо предполагаете, что весь механизм распространения света от колеблющегося атома до спектрометра или глаза работает именно так, как ожидалось, то есть, по существу, в соответствии с законами Максвелла. Если бы это было не так, вы, вероятно, не могли бы наблюдать ни одну из величин, которую вы называете наблюдаемой”11. Эйнштейн продолжал нападать: “Вы утверждаете, что качество теории, которую вы пытаетесь построить, определяется тем, что вы не вводите ничего, кроме наблюдаемых величин”12. “Эйнштейн застал меня врасплох, и я нашел его аргументы убедительными”, — признался позднее Гейзенберг13.

Когда Эйнштейн еще работал в патентном бюро, он прочитал работу австрийского физика Эрнста Маха, по мнению которого цель науки — не выяснение природы реальности, а наиболее экономичное описание результатов экспериментов, “фактов”. Каждое научное понятие должно рассматриваться в терминах инструментализма: надо определить, как его можно измерить. Под влиянием этой философии Эйнштейн пришел к выводу о необходимости пересмотра общепринятой концепции абсолютного пространства и абсолютного времени. Впрочем, он уже давно отошел от философии Маха, которая “в значительной ее части отвергает тот факт, что мир реально существует, что наши чувственные впечатления основаны на объективно существующих явлениях”14.

Надежды Гейзенберга переубедить Эйнштейна не оправдались. Он ушел разочарованным. Но именно теперь ему предстояло принять важное решение. Через три дня, 1 мая, он должен был быть в Копенгагене. Там его ждали двойные обязанности: работа ассистентом Бора и чтение лекций в университете. В то же время ему, такому молодому, предложили должность ординарного профессора в Лейпцигском университете. Гейзенберг понимал, что это огромная честь. Вопрос был только в том, стоит ли соглашаться. Гейзенберг рассказал Эйнштейну о трудном выборе, который ему предстояло сделать. Совет был таким: поезжайте к Бору и работайте с ним. На следующий день Гейзенберг написал родителям, что отказывается от места в Лейпциге. “Если я по-прежнему буду делать хорошие работы, — подбадривал он себя и родителей, — то всегда будут поступать и другие предложения; иначе я их не заслуживаю”15.

“Гейзенберг сейчас здесь. Мы все погружены в дискуссии о новых направлениях развития квантовой теории и огромных возможностях, которые они обещают”, — написал Бор Резерфорду в середине мая 1926 года16. Гейзенберг жил при институте “в небольшой уютной квартире в мансарде” с видом на Фелледпарк17. К этому времени Бор с семьей перебрался на новую шикарную виллу, построенную по соседству. Гейзенберг так часто бывал у них в гостях, что скоро почувствовал себя “почти как дома”18. Расширение и реконструкция института затянулись, и Бор был вконец измучен. Напряжение истощило его силы, и он заболел тяжелым гриппом. На выздоровление ушло два месяца. Гейзенбергу за это время удалось с помощью волновой механики рассчитать положение спектральных линий гелия.

Вскоре Бор пришел в форму. Жизнь по соседству с ним стала настоящим испытанием: “После восьми или девяти часов вечера Бор неожиданно входил в мою комнату: ‘Гейзенберг! Что вы думаете об этой задаче?’ И начинался разговор, нередко продолжавшийся до двенадцати, до часа ночи”19. Или Бор приглашал Гейзенберга к себе поболтать, и опять разговор, подогреваемый вином, длился допоздна.

Кроме работы с Бором, в обязанности Гейзенберга входило чтение по-датски два раза в неделю лекций по теоретической физике в университете. Он был немногим старше своих студентов. Один из них вспоминал, что с трудом мог поверить, что “Гейзенберг настолько умен, потому что выглядел он как способный ученик столяра, только что закончивший обучение”20. Гейзенберг быстро приспособился к ритму жизни института. Вместе с новыми товарищами он в конце недели с удовольствием рыбачил, катался на лошадях и ходил в походы. Но после визита Шредингера в октябре 1926 года на развлечения оставалось все меньше времени.

Шредингеру и Бору не удалось достичь согласия относительно физической интерпретации ни волновой, ни матричной механики. Гейзенберг понимал, что Бор “ужасно озабочен” и “намерен добраться до самой сути”21. Следующие несколько месяцев Бор и его ученик, пытаясь согласовать теорию с экспериментом, говорили только об интерпретации квантовой механики. Позднее Гейзенберг рассказывал, что “часто поздно вечером Бор приходил ко мне в комнату, чтобы поговорить о волновавших нас обоих трудностях квантовой теории”22. Ничто не заботило их так сильно, как корпускулярно-волновой дуализм. Эйнштейн однажды сказал Эренфесту: “С одной стороны — волны, с другой — кванты. И то, и другое — несомненная реальность. Но дьявол делает из этого поэму (и она у него складывается)”23.

В классической физике объект может быть либо частицей, либо волной, но не тем и другим сразу. При создании своего варианта квантовой механики Гейзенберг использовал частицы, а Шредингер — волны. Но даже после того, как было показано, что матричная и волновая механика с точки зрения математики эквивалентны, ясности в том, что представляет собой корпускулярно-волновой дуализм, не прибавилось. По словам Гейзенберга, суть проблемы заключалась в том, что никто не мог ответить на вопросы, что в данный момент представляет собой электрон — волну или частицу; как он ведет себя, являясь тем или другим одновременно, и так далее24. Чем дольше Бор и Гейзенберг думали о корпускулярно-волновом дуализме, тем, казалось, больше все запутывалось. “Как химик старается как можно лучше очистить раствор от яда, — вспоминал Гейзенберг, — так и мы старались выпарить отравляющую примесь из парадокса”25. По ходу дискуссии напряжение между ними нарастало: каждый предлагал свой выход из тупика.

При поиске физической интерпретации квантовой механики, пытаясь понять, что может рассказать нам теория о природе реальности на атомном уровне, Гейзенберг оставался приверженцем частиц, квантовых прыжков и отсутствия непрерывности. С его точки зрения, в корпускулярно-волновом дуализме доминировали частицы, и не было места, куда удалось бы поместить нечто, хоть отдаленно напоминающее интерпретацию Шредингера. К ужасу Гейзенберга, Бор предлагал “поиграть с обеими схемами”26. В отличие от молодого немца, матричная механика была не его детищем, а сам он не оказался в плену математического формализма. Для Гейзенберга математика всегда являлась тихой гаванью, в которой можно было укрыться, а Бор, находясь в пути, предпочитал, прежде чем зайти в эту гавань, бросить якорь и спокойно подумать, что за физика кроется за математическими формулами. Рассматривая квантовые понятия, например, корпускулярно-волновой дуализм, он больше всего хотел понять их физическое содержание, а не стоящую за ними математику. Бор верил, что для полного описания атомных процессов надо отыскать возможность сосуществования частиц и волн. Для него примирение этих противоречащих друг другу идей было ключом, который должен открыть дверь, ведущую к построению согласованной физической интерпретации квантовой механики.

Сразу после открытия Шредингером волновой механики стало ясно, что хватило бы и одной квантовой теории. Нужна была единая ее формулировка, особенно в связи с тем, что математически они оказались эквивалентными. Той осенью Полю Дираку и Паскуалю Йордану независимо друг от друга удалось обнаружить формализм, объединяющий две теории. Дирак, в сентябре 1926 года приехавший на шесть месяцев в Копенгаген, показал, что матричная и волновая механики — частные случаи еще более абстрактной формулировки квантовой механики (так называемой теории преобразований). Единственное, чего не хватало, — физической интерпретации теории. Отрицательные последствия такого положения дел не замедлили сказаться.

“Хотя несколько месяцев наши разговоры длились далеко за полночь, ни к каким положительным результатам они не приводили, — вспоминал Гейзенберг. — Мы были раздражены, и оба чувствовали себя опустошенными”27. Бор решил, что пора поставить точку, и в феврале 1927 года отправился кататься на лыжах в Норвегию, в Гудбрандсдален. Гейзенберг был рад, что он уехал. Теперь можно было “спокойно подумать над этими безнадежно сложными проблемами”28. Ничего так не смущало его, как траектория электрона в камере Вильсона.

В 1911 году, когда Бор встретил Резерфорда на Рождественской аспирантской вечеринке, он был поражен тем, какие похвалы расточал новозеландец конденсационной камере, недавно изобретенной Чарльзом Томсоном Рисом Вильсоном. Шотландский физик научился создавать облачка в небольшой стеклянной камере, содержащей воздух, смешанный с водяным паром. Увеличение объема камеры приводит к охлаждению воздуха, и пар в виде крошечных водяных капелек осаждается на частичках пыли, в результате чего образуется облако. Вскоре Вильсон смог создать “облако”, даже удалив все следы пыли из камеры. Объяснить это можно было только тем, что облако образуется при конденсации на ионах, уже имеющихся в воздухе внутри камеры. Однако существовала еще одна возможность: излучение, проходящее через камеру, “обдирает” электроны с атомов в воздухе, приводит к образованию ионов и оставляет на своем пути след из капелек воды. Вскоре было обнаружено, что излучение производит именно такой эффект. Вильсон дал физикам инструмент, позволяющий наблюдать траектории ?- и ?-частиц, испускаемых радиоактивными веществами.

Частица, в отличие от размазанной по пространству волны, двигается по четко определенному пути. Но квантовая механика не допускает существования траектории частицы, которую можно увидеть в камере Вильсона. Проблема казалось неразрешимой. Гейзенберг, однако, был убежден, что установить связь между тем, что наблюдается в конденсационной камере, и квантовой теорией можно, “как бы трудно это ни было”29.

Однажды поздно вечером, работая в своей мансарде под крышей института, Гейзенберг в который раз размышлял о решении загадки трека электрона в камере Вильсона, где в согласии с квантовой теорией его быть не должно. Неожиданно в его голове эхом отозвалось замечание Эйнштейна о том, что “именно теория решает, что мы можем наблюдать”30. Гейзенберг был убежден, что он что-то нащупал. Ему надо было успокоиться, и хотя было уже далеко за полночь, он вышел прогуляться в соседний парк.

Гейзенберг, едва ли замечая холод, размышлял над тем, чем на самом деле является след, остающийся позади электрона в камере Вильсона. “Мы всегда так пространно рассуждали о том, что путь электрона в конденсационной камере наблюдать можно”, — написал он позднее31. “Но, возможно, мы наблюдаем нечто менее определенное. Может, мы просто видим набор отдельных, неточно определенных мест, где побывал электрон. На самом деле все, что можно видеть в туманной камере, — это отдельные капельки воды, которые, несомненно, гораздо больше электрона”32. Гейзенберг верил, что не существует одного непрерывного, не разделенного на части пути. Бор и он неверно ставили вопрос. Правильный вопрос звучал так: “Может ли квантовая механика объяснить, почему электрон оказался приблизительно в этом месте и почему он двигается приблизительно с этой скоростью?” Вернувшись к столу, Гейзенберг начал колдовать над уравнениями. По-видимому, квантовая механика накладывает ограничения на то, что можно узнать и наблюдать. Но как теория может решать, что можно, а что нельзя? Ответом стал принцип неопределенности.

Гейзенберг понял, что квантовая механика запрещает возможность определить в любой заданный момент времени одновременно и точно положение частицы и ее импульс. Можно точно измерить, где электрон находится или как быстро он движется, но точно измерить одновременно эти две величины нельзя. Это та цена, которую требует природа за знание одной из них. В квантовой игре во взаимные уступки чем точнее измерена одна из величин, тем менее точно мы знаем другую. Гейзенберг понимал: если он прав, это означает, что никакое экспериментальное исследование квантового мира не позволит перейти границу, установленную принципом неопределенности. Конечно, доказать это утверждение было невозможно. Но Гейзенберг был уверен: если в эксперименте все процессы “с необходимостью подчиняются законам квантовой механики”33, именно так и происходит.

Во все следующие дни он проверял это предположение, названное им принципом неопределенности. Ум Гейзенберга стал лабораторией, где один за другим ставились мысленные эксперименты, в которых, казалось бы, можно измерить одновременно координату и импульс с точностью, не разрешенной принципом неопределенности. Расчеты показывали, что этот принцип не нарушается. А один из мысленных экспериментов убедил Гейзенберга в том, что ему удалось показать, почему “именно теория решает, что мы можем наблюдать”.

Как-то Гейзенберг обсуждал с приятелем трудности, возникающие в связи с понятием “орбита электрона”. Собеседник утверждал, что в принципе можно построить микроскоп, позволяющий проследить путь электрона внутри атома. Но теперь стало ясно, что такой эксперимент исключается, поскольку “ни один, даже лучший микроскоп не может выйти за рамки принципа неопределенности”34. Гейзенбергу оставалось только доказать это теоретически и показать, что определить точно положение движущегося электрона нельзя.

“Увидеть” электрон можно лишь в специальный микроскоп. В обычном микроскопе объект освещается видимым светом, а затем отраженный свет фокусируется и получается изображение. Длина волны видимого света гораздо больше размера электрона, поэтому видимый свет нельзя использовать для определения его точного положения. Световая волна плещется над ним, как морская волна над галькой на берегу. Чтобы засечь местонахождение электрона, требуется микроскоп, использующий ?-лучи: “свет” очень малой длины волны и большой частоты. В 1923 году Артур Комптон исследовал рассеяние рентгеновских лучей на электронах и получил неоспоримое свидетельство существования квантов света Эйнштейна. Гейзенберг представлял себе, что, как при столкновении двух бильярдных шаров, ?-квант ударяет по электрону — и электрон отскакивает, а ?-квант рассеивается в микроскоп, создавая изображение.

Однако в этом случае при столкновении с ?-квантом имеет место скорее резкий удар, а не плавная передача импульса электрону. Поскольку импульс тела есть его масса, помноженная на скорость, любое изменение скорости приводит к соответствующему изменению импульса35. Когда фотон ударяется об электрон, его скорость резко меняется. Единственный способ сделать скачок импульса электрона меньше — уменьшить энергию фотона и, следовательно, уменьшить влияние столкновения. Это влечет за собой необходимость использовать свет большей длины волны и меньшей частоты. Но такое изменение длины волны означает, что больше невозможно “засечь” точное местонахождение электрона. Чем точнее измеряется координата электрона, тем менее определенно можно измерить его импульс, и наоборот36.

Гейзенберг показал, что если ?p и ?q — “неточности” или “неопределенности” импульса и координаты, то ?p, помноженное на ?q, всегда больше или равно h/2?: ?p?q ? h/2?, где h — постоянная Планка37. Эта формула является выражением принципа неопределенности или “неточности знания при одновременном измерении” координаты и импульса. Гейзенберг обнаружил еще одно “соотношение неопределенности”, в которое входит другая пара так называемых сопряженных координат: энергия и время. Если ?E и ?t — неопределенности, с точностью до которых могут быть измерены энергия системы E и время t, за которое происходит измерение, то ?E?t ? h/2?.

Вначале бытовало мнение, что принцип неопределенности — это результат технологического несовершенства используемой в эксперименте аппаратуры. Считалось, что если усовершенствовать приборы, то неопределенность исчезнет. Это непонимание возникло из-за того, что Гейзенберг, желая подчеркнуть значение принципа неопределенности, использовал мысленные эксперименты. Но мысленные эксперименты — это такие эксперименты, в которых совершенное оборудование работает в идеальных условиях. Неопределенность, открытая Гейзенбергом, — сущность реальности. Он утверждал, что в атомном мире увеличить точность наблюдения сверх предела, установленного соотношениями неопределенности и значением постоянной Планка, нельзя. Возможно, слово “непознаваемость” лучше “неточности” и “неопределенности” подходит для определения замечательного открытия Гейзенберга. Он считал, что сам акт точного измерения координаты электрона делает невозможным точное измерение его импульса в тот же момент времени. Для него было очевидно, почему это происходит. Когда фотон, с помощью которого можно “увидеть” электрон и определить его местоположение, ударяет по электрону, происходит непредсказуемое возмущение электрона. Именно это неустранимое возмущение в процессе измерения Гейзенберг считал источником неопределенности38.

Гейзенберг был уверен, что такое объяснение подкреплено фундаментальным уравнением квантовой механики: pq — qp = -ih/2?, где p и q — это импульс и координата частицы. Присущая природе неопределенность является причиной некоммутативности — того факта, что произведение p x q не равно q x p. Если за экспериментом по определению положения электрона следует эксперимент, в котором определяется его скорость (и, следовательно, импульс), то получатся два точно определенных числа. Перемножив их, получим некоторое число А. Теперь повторим эти эксперименты в обратном порядке, измерив сначала скорость электрона, а затем его координату. Получится совершенно другой результат — число В. В каждом из случаев первое измерение вызывает возмущение, влияющее на результат второго измерения. Если бы возмущений, в каждом эксперименте разных, не было, то p x q равнялось бы q x p: тогда разность pq — qp равнялась бы нулю и не было бы ни неопределенности, ни квантового мира.

Гейзенберг пришел в восторг, увидев, что все детали пазла точно подошли друг к другу. Его версия квантовой механики строилась из некоммутирующих между собой матриц, представляющих такие наблюдаемые величины, как координата и импульс. С самого начала, с тех пор, как он обнаружил это странное правило, согласно которому порядок перемножения двух наборов чисел оказывается существенной частью математического аппарата новой механики, стоящую за этим правилом физику покрывала завеса тайны. Теперь ему удалось эту завесу приподнять. Согласно Гейзенбергу, только “неопределенность, выраженная неравенством ?p?q ? h/2?, делает возможным существование равенства” pq — qp = -ih/2?39. Он утверждал, что только благодаря неопределенности “его выполнение становится возможным без требования изменить физический смысл величин p и q”40.

Принцип неопределенности выявил фундаментальное различие между квантовой и классической механикой. В классической физике координата частицы и ее импульс в принципе могут быть измерены одновременно с любой степенью точности. Если в каждый момент времени положение и скорость тела точно известны, можно точно указать путь, по которому тело двигалось в прошлом, где оно находится сейчас и по какому пути будет двигаться дальше. Эти устоявшиеся понятия повседневной физики “можно точно так же определить и для квантовых процессов”, утверждал Гейзенберг41. Однако их ограниченность становится очевидной, если попытаться измерить одновременно две сопряженные величины: координату и импульс или энергию и время.

Гейзенберг считал принцип неопределенности мостом, связывающим наблюдение того, что представляет собой след электрона в камере Вильсона, и квантовую механику. Построив этот мост между теорией и экспериментом, он предположил, что “в природе могут иметь место только те экспериментальные ситуации, которые можно описать с помощью математического формализма” квантовой механики42. Гейзенберг был убежден, что если квантовая механика говорит, что такого быть не может, то это действительно так. “Физическая интерпретация квантовой механики все еще полна внутренних противоречий, — написал он в статье, посвященной принципу неопределенности, — которые проявляются в спорах о сопоставлении непрерывности и разрывов, частиц и волн”43.

Сложилась неприятная ситуация. Оказалось, что понятия, лежащие в основании классической физики еще со времен Ньютона, на атомном уровне “не совсем точно подходят природе”44. Гейзенберг верил, что при более аккуратном анализе таких понятий, как координата, импульс, скорость и траектория электрона или атома, можно будет избавиться от “очевидных и сейчас противоречий в физических интерпретациях квантовой механики”45.

Что понимается под “координатой” в квантовом мире? На этот вопрос Гейзенберг отвечал так: это результат специально поставленного эксперимента для измерения, скажем, “положения электрона” в пространстве в заданный момент времени, “иначе это слово вообще не имеет смысла”46. Для него не существовало электрона со строго определенной координатой или строго определенным импульсом до их измерения в эксперименте. Измерение координаты электрона создает “электрон с координатой”, а измерение его импульса — “электрон с импульсом”. Сама идея существования электрона с определенной координатой или импульсом не имеет права на существование до того, как выполнен эксперимент по измерению этой величины. Гейзенберг использовал восходящий к Эрнсту Маху подход, где данное понятие определяется через его измерение. Философы называют его операционализмом. Но в данном случае это было нечто большее, чем переопределение старых понятий.

Не забывая о треке электрона в камере Вильсона, Гейзенберг решил рассмотреть такое понятие, как “траектория электрона”. Траектория — это непрерывная, без изломов, последовательность точек, в которых оказывается электрон, двигающийся в пространстве и во времени. В соответствии с новыми представлениями наблюдение траектории включает в себя измерение координат электрона в каждой последующей точке. Однако для измерения координаты электрона надо, чтобы он столкнулся с ?-квантом, а это приводит к возмущению электрона, что не позволяет достоверно предсказать его траекторию. В случае электрона в атоме, “вращающегося” по орбите вокруг ядра, у ?-кванта достаточно энергии, чтобы выбить электрон из атома. Это позволяет измерить только одну точку на “орбите”, и только она известна. Поскольку принцип неопределенности запрещает точное измерение одновременно и координаты, и скорости, определяющих траекторию электрона или его орбиту в атоме, значит, ни траекторий, ни орбит просто не существует. Единственное, что известно достоверно, утверждал Гейзенберг, это одна точка на траектории, и “поэтому здесь слово ‘траектория’ не имеет поддающегося определению значения”47. Само измерение определяет то, что измеряется.

Невозможно узнать, утверждал Гейзенберг, что происходит с электроном между двумя последовательными измерениями: “Конечно, возникает искушение сказать, что электрон между двумя измерениями должен где-то находиться, и поэтому ему должно приписать какую-то траекторию или орбиту, даже если невозможно узнать, какую”48. Соблазнительно это или нет, но, согласно Гейзенбергу, классическое определение траектории электрона как непрерывной линии без изломов в пространстве несостоятельно. След электрона в камере Вильсона только выглядит как траектория. На самом деле это набор капелек воды, которые он оставил за собой.

Гейзенберг отчаянно пытался понять, на какие вопросы, учитывая принцип неопределенности, можно получить ответ с помощью экспериментов. По умолчанию классическая физика основывается на том, что движущийся объект в данный момент времени занимает строго определенное положение в пространстве и имеет строго определенный импульс, независимо от того, выполнено измерение или нет. Исходя из того, что координата и импульс электрона не могут быть одновременно измерены абсолютно точно, Гейзенберг утверждал, что электрон не обладает одновременно точными значениями “координаты” и “импульса”. Говорить, что он их имеет или что у него есть “траектория”, бессмысленно. Размышлять о природе реальности за пределами области, в которой возможно наблюдение и измерение, безосновательно.

Позднее Гейзенберг, рассказывая о пути, которым он шел к принципу неопределенности, много раз отмечал, что поворотным пунктом стал момент, когда он вспомнил о разговоре с Эйнштейном в Берлине. Часть пути, окончившегося поздним зимним вечером в Копенгагене, он прошел не один. Спутником, которого он особенно ценил, был Вольфганг Паули.

В октябре 1926 года, когда в Копенгагене Шредингер, Бор и Гейзенберг с головой погрузились в дебаты, Паули спокойно жил в Гамбурге и занимался анализом столкновения двух электронов. Воспользовавшись вероятностной интерпретацией Борна, он обнаружил некое “темное место”, как он выразился в письме Гейзенбергу. Паули понял, что при столкновении электронов их относительный импульс “надо считать контролируемым”, а их положения — “неконтролируемыми”49. Вероятное изменение импульса сопровождается одновременным, но неопределимым изменением координаты. Он показал, что “одновременно спрашивать” об импульсе (р) и координате (q) нельзя50. “Можно смотреть на мир p-глазом, а можно q-глазом, подчеркивал Паули, — но если открыть сразу оба глаза, заблудишься”51. Дальше Паули не продвинулся, а его словам о “темном месте” Гейзенберг не придал особого значения. До открытия принципа неопределенности они с Бором могли говорить только об интерпретации квантовой механики и корпускулярно-волновом дуализме.

Двадцать третьего февраля 1927 года Гейзенберг, подводя итоги работы над принципом неопределенности, отправил Паули письмо на четырнадцати страницах. Критике венского “бича Божьего” он доверял больше всего. “На горизонте квантовой теории забрезжил рассвет”, — ответил Паули52. Мучительные сомнения рассеялись, и 9 марта Гейзенберг переделал свое письмо в статью. Только тогда он написал Бору в Норвегию: “Я думаю, мне удалось разобраться в ситуации, когда и [импульс] p, и [координата] q заданы с определенной точностью. Я написал черновик статьи по этому вопросу, который вчера отправил Паули”53.

В этот момент отношения Гейзенберга и Бора были настолько натянуты, что он предпочел не посылать Бору ни экземпляр статьи, ни подробное изложение результатов своей работы. Позднее Гейзенберг объяснил, что “хотел узнать реакцию Паули до того, как вернется Бор”, поскольку “предчувствовал, что интерпретация Бору опять не понравится. Поэтому сначала я хотел получить какую-то поддержку и понять, принимает ли ее кто-нибудь еще”54. Через пять дней после того, как Гейзенберг отправил письмо, Бор вернулся в Копенгаген.

Бор, отдохнувший за время месячных каникул, сначала разобрался с институтскими делами, а после внимательно прочитал статью о неопределенности. Когда они встретились чтобы обсудить ее, Бор сказал ошеломленному Гейзенбергу, что статья “не совсем правильна”55. Бор не только не согласился с интерпретацией Гейзенберга, но и обнаружил ошибку в анализе мысленного эксперимента с микроскопом на ?-лучах. Когда Гейзенберг еще был студентом в Мюнхене, именно незнание устройства микроскопа чуть не привело его к провалу на экзамене. Тогда только вмешательство Зоммерфельда позволило ему защитить диссертацию. После защиты Гейзенберг, которому было очень стыдно, специально изучал устройство микроскопа, а тут выяснилось, что ему еще было чему учиться.

Бор сказал Гейзенбергу, что неправильно считать источником неопределенности импульса электрона нарушение непрерывности при его столкновении с ?-квантом. Точно измерить импульс электрона невозможно не из-за нарушения непрерывности и неконтролируемого характера изменения импульса, а из-за того, что измерить точно само это изменение невозможно. Бор объяснял, что эффект Комптона позволяет вычислить изменение импульса с требуемой точностью, если только апертура микроскопа позволяет измерить угол, на который рассеивается электрон при столкновении. Однако невозможно зафиксировать точку попадания фотона в микроскоп. Именно это Бор считал источником неопределенности импульса электрона. Координата электрона при столкновении с фотоном не определена, поскольку конечная апертура любого микроскопа ограничивает его разрешающую способность, а следовательно, и возможность установить точно, где находится микрообъект. Всего этого Гейзенберг не учел, но худшее было впереди.

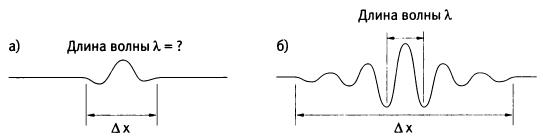

Бор утверждал, что при правильном анализе мысленного эксперимента обязательно надо использовать волновую интерпретацию рассеяния квантов света. Бор, пытавшийся связать волновые пакеты Шредингера и новый принцип Гейзенберга, считал, что в основе квантовой неопределенности лежит корпускулярно-волновой дуализм излучения и материи. Если электрон рассматривать как волновой пакет, то чтобы он имел точную, строго определенную координату, он должен быть локализован, а не размазан по пространству. Такой волновой пакет образуется при суперпозиции некоторого набора волн. Чем более компактно локализован, или ограничен, волновой пакет, тем больше требуется различных волн и тем большее число различных частот и длин волн в этом участвует. Одна волна обладает точно определенным импульсом, но известно, что у волнового пакета, состоящего из нескольких наложенных друг на друга волн с разной длиной волны, строго определенного импульса быть не может. То есть чем точнее определен импульс волнового пакета, тем меньше число волн, из которых он строится, и тем больше он размазан по пространству. Поэтому неопределенность его координат возрастает. Следовательно, одновременное точное измерение координаты и импульса невозможно. Бор показал, что соотношение неопределенности можно вывести исходя из волновой модели электрона.

Рис. 12. а) Точно можно определить местонахождение, но не длину (следовательно,и импульс) волны; б) поскольку волна размазана по пространству, строго может быть измерена ее длина, но не местонахождение.

Бора волновало то, что Гейзенберг принимал только подход, основанный исключительно на частицах и нарушениях непрерывности. С его точки зрения игнорировать волновую интерпретацию квантовой механики было недопустимо. Бор считал отказ Гейзенберга от корпускулярно-волнового дуализма очень важной концептуальной ошибкой. “Я не знал, что возразить на аргументы Бора, — рассказывал позднее Гейзенберг, — поэтому общее впечатление и после этого разговора свелось к тому, что Бор опять показал несостоятельность моей интерпретации”56. Гейзенберг был разъярен, а Бор расстроен из-за реакции своего протеже.

Бор и Гейзенберг жили по соседству, а их кабинеты в институте отделял один лестничный пролет, но еще несколько дней они старались избегать друг друга и только затем встретились опять, чтобы продолжить обсуждение принципа неопределенности. Бор надеялся, что, остыв, Гейзенберг услышит его доводы и перепишет статью. Тот отказался. Потом Гейзенберг вспоминал, что “Бор пытался объяснить, что это неправильно, что я не должен публиковать ее”57. “Помню, все закончилось тем, что я разрыдался, так как не мог вынести такого давления”58. Гейзенберг поставил на карту слишком многое и просто не мог внести в статью те изменения, которые от него требовались.

Репутация Гейзенберга — физика-вундеркинда — основывалась на том, что он открыл матричную механику в возрасте двадцати четырех лет. Растущая популярность волновой механики Шредингера угрожала затмить или даже похоронить этот удивительный результат. Гейзенберг жаловался, что растет число работ, где результаты, полученные на основе матричной механики, просто переписываются на языке волновой механики. Хотя при расчете спектра гелия Гейзенберг и сам использовал этот альтернативный подход как удобный математический прием, он лелеял надежду захлопнуть дверь перед волновой механикой Шредингера и показать несостоятельность притязаний австрийца на восстановление непрерывности. Гейзенберг считал, что после открытия принципа неопределенности и его интерпретации этого принципа, основанной на частицах и нарушениях непрерывности, эта дверь уже захлопнута и заперта на замок. Он плакал из-за крушения своих надежд и пытался помешать Бору опять открыть ее.

Гейзенберг верил, что его будущее неразрывно связано с тем, что контролирует территорию атомов: частицы или волны, прерывность или непрерывность. Он хотел опубликовать эту работу как можно скорее и бросить вызов утверждению Шредингера, что матричная механика unanschaulich, не наглядна, поэтому несостоятельна. Шредингер настолько же не любил прерывность и частицы, как Гейзенберг ненавидел непрерывность и волны. Вооружившись принципом неопределенности и тем, что, как он полагал, является правильной интерпретацией квантовой механики, Гейзенберг перешел в наступление. Он нанес удар конкуренту в сноске к своей статье: “Шредингер называет квантовую механику формальной теорией, отпугивающей и даже отталкивающей отсутствием наглядности и абстрактностью. Конечно, невозможно переоценить того глубокого математического (и с этой точки зрения физического) проникновения в сущность квантово-механических законов, которое дала нам теория Шредингера. Однако в принципиальных физических вопросах общедоступная наглядность волновой механики увела нас, по моему мнению, с прямой дороги, проложенной работами Эйнштейна и де Бройля, с одной стороны, и работами Бора и квантовой механикой, с другой”59.

Двадцать второго марта 1927 года Гейзенберг отправил статью “О наглядном содержании квантово-теоретической кинематики и механики” в “Цайтшрифт фюр физик” — любимый журнал теоретиков, занимающихся квантовой физикой60. “Я поссорился с Бором”, — написал он Паули двумя неделями позже61. “Гиперболизируя ту или иную сторону вопроса, — возмущался Гейзенберг, — можно много говорить, но не сказать ничего нового”. Гейзенберг был уверен: со Шредингером и его волновой механикой он разобрался раз и навсегда. Но теперь ему предстояло встретиться с гораздо более сильным оппонентом.

Пока Гейзенберг в Копенгагене был занят анализом следствий из принципа неопределенности, на лыжных склонах Норвегии Бор пришел к принципу дополнительности. Для него это была не просто очередная теория или малозначимое утверждение, а необходимая концептуальная основа, которой до сих пор так не хватало для описания странной картины квантового мира. Бор верил, что дополнительность может разъяснить и парадоксальную природу корпускулярно-волнового дуализма. Волновые и корпускулярные свойства электронов и фотонов, материи и излучения и были взаимно исключающими, но дополняющими друг друга проявлениями одного и того же явления. Волны и частицы были двумя сторонами одной и той же медали.

Дополнительность умело обходит трудности, возникающие из-за необходимости использовать для описания неклассического мира два абсолютно несовместимых классических понятия: волны и частицы. Согласно Бору, для полного описания квантовой реальности необходимы и частицы, и волны. Каждое из описаний само по себе верно частично. Фотоны рисуют одну картину распространения света, волны — другую. Они существуют рядом. Но имеются ограничения, позволяющие избежать противоречий. В данный момент наблюдатель может видеть только одну картину. Никогда ни один эксперимент не сможет одновременно зафиксировать и частицы, и волны. Бор утверждал, что “одной картины недостаточно, чтобы осмыслить сведения, полученные в разных условиях, они должны рассматриваться как дополнительные, в том смысле, что только целостное представление о явлении дает всю возможную и исчерпывающую информацию об объектах”62.

Бор увидел в соотношениях неопределенности, ?p?q ? h/2? и ?E?t ? h/2?, подтверждение своих, еще нечетко сформулированных, идей, чего не заметил Гейзенберг, ослепленный резким неприятием волн и непрерывности. Корпускулярно-волновой дуализм выражается формулами Планка Е = h? и де Бройля p = h/?. Энергия и импульс — понятия, которые обычно ассоциируются с частицами, тогда как частота и длина волны — характеристики волн. Каждое из этих уравнений содержит одну величину, характеризующую частицу, и одну характеристику волны. Бор мучительно пытался понять, что стоит за объединением частиц и волн в одном уравнении. Ведь, в конце концов, частицы и волны — абсолютно разные физические сущности.

Исправляя расчеты Гейзенберга, относящиеся к мысленному эксперименту с микроскопом, Бор понял: то же самое можно сказать и о соотношениях неопределенности. Это открытие навело его на мысль, что принцип неопределенности показывает, до какой степени два дополняющих друг друга, но взаимоисключающих классических понятия (либо частица и волна, либо импульс и координата) могут, не приводя к противоречиям, использоваться в квантовом мире одновременно63.

Соотношения неопределенности также подразумевают, что необходимо сделать выбор, какое из описаний использовать: то, которое Бор называл “причинным”, основанным на законах сохранения энергии и импульса (E и p в соотношениях неопределенности), или пространственно-временное описание, где события происходят в пространстве и во времени (q и t в соотношениях неопределенности). Эти два взаимоисключающих, но дополняющих друг друга описания позволяют объяснить результаты всех возможных экспериментов. К ужасу Гейзенберга, Бор сводил принцип неопределенности к некоему специальному правилу, определяющему установленные природой границы точности при одновременном измерении пары дополнительных наблюдаемых величин, таких как координата и импульс, или при одновременном использовании двух дополнительных способов описания.

Было еще одно расхождение. Принцип неопределенности заставил Гейзенберга задуматься над вопросом, в какой степени такие классические понятия, как “частица”, “волна”, “координата”, “импульс” и “траектория” применимы в атомном мире, а Бор утверждал, что “интерпретация экспериментальных данных по существу основывается на классических представлениях”64. Гейзенберг настаивал на операционном определении понятий (значение понятия определяется при измерении), а Бор возражал, что значения понятий уже определены тем, как они используются в классической физике. “Каждое описание естественных процессов, — писал он в 1923 году, — должно основываться на понятиях, введенных и определенных классической теорией”65. Вне зависимости от ограничений, накладываемых принципом неопределенности, эти понятия нельзя заменить другими уже просто потому, что все экспериментальные данные, их обсуждение и интерпретация, позволяющая в лабораториях проверить теории, по необходимости использует язык и понятия классической физики.

Гейзенберг ставил вопрос так: почему эти понятия должны сохраняться, если классическая физика оказалась непригодной на атомных масштабах? “Почему бы просто не сказать, что мы не можем использовать эти понятия с достаточной степенью точности, поэтому имеется принцип неопределенности, и, следовательно, надо в какой-то мере отказаться от самих этих понятий?” — доказывал он весной 1927 года66. Когда дело касается квантов, “мы должны понимать, что наши слова не годятся”. Если они не годятся, то Гейзенберг единственно разумным выходом считал возможность укрыться за формализмом квантовой механики. В конце концов, утверждал он, “новая математическая схема ничем не хуже других, поскольку именно новый математический подход определяет, что здесь может происходить, а что нет”67.

Бора это не убеждало. Для сбора информации о квантовом мире, указывал он, мы ставим эксперименты. Их результаты отмечаются вспышками света на экране, щелчками счетчика Гейгера, колебаниями стрелки вольтметра и так далее. Все эти приборы принадлежат повседневному, обычному миру физической лаборатории, однако только с их помощью любое явление на квантовом уровне можно обнаружить, измерить и описать. Именно взаимодействие между лабораторным прибором и микроскопическим физическим объектом — ?-частицей или электроном — приводит к тому, что начинает работать счетчик Гейгера или двигаться стрелка вольтметра.

Любое такое взаимодействие включает в себя обмен по крайней мере одним квантом энергии. Поэтому, утверждал Бор, “невозможно провести четкую границу между поведением атомных объектов и их взаимодействием с измерительными приборами, служащими для определения условий, при которых данное явление может иметь место”68. Другими словами, невозможно, как в классической физике, провести границу между наблюдателем и наблюдаемым явлением, между прибором, который мы используем для измерения, и тем, что измеряется.

Бор был непоколебим: именно специфика эксперимента позволяет проявиться корпускулярным либо волновым свойствам электрона, светового луча, материи или излучения. Поскольку частицы и волны являются дополнительными, но взаимоисключающими аспектами одного и того же явления, они не могут проявиться одновременно ни в одном реальном или мысленном эксперименте. Если выбрать прибор для изучения интерференции света (такой, как в знаменитом опыте Юнга с двумя щелями), заявит о себе волновая природа света. Если освещается металлическая поверхность в эксперименте, направленном на изучение фотоэффекта, мы увидим, что свет ведет себя как частица. Бессмысленно спрашивать, является свет волной или частицей. Квантовая механика, говорил Бор, не дает возможности узнать, чем на самом деле является свет. Единственный вопрос, который может быть задан: свет “ведет себя” как частица или как волна? Ответ состоит в том, что в зависимости от условий эксперимента он иногда ведет себя как частица, а иногда — как волна.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава 4

Глава 4 Притяжение электрическое, сиречь электризацияУченые и любители, изучавшие магнитное притяжение, естественно, не могли пройти мимо притяжения электрического. И здесь начало увлечения опытами относится к XVII веку.Уильям Гильберт экспериментировал не только с

Глава 3

Глава 3 Великое открытиеС самого момента открытия Эрстедом влияния электрического тока на магнитную стрелку исследователей стала преследовать мысль: «А нельзя ли решить и обратную задачу: превратить магнетизм в электричество?» Во Франции над этой задачей ломали голову

Глава 4

Глава 4 «Русский свет»«Применение электрической энергии в России за последние годы значительно развилось, электротехническая же промышленность в ней до последнего времени находится в младенческом возрасте». Это строчки из толстой книги профессора Артура Вильке

Глава 1

Глава 1 На подступах к ГОЭЛРОПредприятия Сименса и Гальске, о которых шла речь в книге почтенного профессора Артура Вильке, были разбросаны по разным городам. Но самый большой Электротехнический завод в России (до 150 служащих) находился на Васильевском острове в

Глава 2

Глава 2 Время свершенийСегодня много говорят о получении энергии с помощью Солнца, ветра, морских волн, об извлечении энергии из недр, за счет использования внутреннего тепла Земли, о приручении морских приливов и о выведении электростанций за пределы атмосферы. Но пока…

ГЛАВА 12. ИЗМЕРЕНИЕ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

ГЛАВА 12. ИЗМЕРЕНИЕ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ При оценке научных измерений полезно быть на короткой ноге со статистикой и теорией вероятностей. Мне напомнил о пользе вероятностных рассуждений один случай. Несколько лет назад на вопрос, пойду ли я завтра на некое мероприятие, я

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПО–НАУЧНОМУ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПО–НАУЧНОМУ В Гарварде недавно прошел диспут, посвященный попыткам определить важнейшие элементы современного образования. Одной из обсуждавшихся категорий (по существу, частью обязательных научных требований) были «эмпирические рассуждения».

Глава 14

Глава 14 Незаметно махнув рукой Тому, Тристам занял свое обычное место в последнем ряду. Миртиль бросила беглый взгляд на его руку: вчерашний ожог зажил. Джерри, сидевший рядом с Томом, был вне себя от ярости. Опять этот Тристам дешево отделался! Безобразие! Давно пора

Глава 16

Глава 16 Ветер дул все сильнее. Стебли рисовых метелок нещадно хлестали Тома и Тристама, убегавших от преследователей. Обезумев от страха, мальчики думали только о том, чтобы нагнать г-жу Дрейк. До защитного ограждения было уже недалеко. Возле городской черты мать Тристама

Глава 6

Глава 6 Тюрьма, со слепыми, без единого окна, стенами, размещалась глубоко в недрах облака, на котором была построена Белая Столица. Оказавшись в камере, напуганные Тристам и Том какое-то время молча сидели на кровати, отведенной им на двоих, — в действительности это были

Глава 7

Глава 7 Прошло несколько часов. Тристам и Том лежали на жестких нарах в темной камере без окон, непрестанно ворочаясь с боку на бок. Лишь только напев флейты смолк, старик сразу задремал, что-то неразборчиво бормоча во сне.Тома снова начало знобить; Тристама же разбирал

Глава 8

Глава 8 С прохладным и сыроватым рассветным воздухом смешивался густой дым, валивший из печных труб. На всех перекрестках в центре Белой Столицы были расставлены люди снегобоя. Они походили не столько на стражей порядка, сколько на оккупационные войска.Тристам и Том в

Глава 9

Глава 9 Наступила ночь, за окнами стояла глубокая тишина. Тристам уснул. Рядом с ним, с раскрытой книгой на животе, спал, погруженный в грезы о будущем, Том.В глубине комнаты, растянувшись на матрасе, храпел один из полицейских. Второй сидел на лесенке, стоявшей теперь возле

Глава 10

Глава 10 Тристам внимательно следил за тенью. Она двигалась прямо на военный патруль.«Там ему не проскочить!» — забеспокоился Тристам.Но человек с рюкзаком, наверное, и сам это знал: он вскарабкался по стене и, словно черная кошка, перепрыгивая с крыши на крышу, за считанные

Глава 11

Глава 11 Наутро, как только мальчики проснулись, полицейские повели их вниз, в подземный ход. К счастью, в тесном тоннеле, по которому пришлось продвигаться гуськом, было чисто и сухо.— Долго еще? — спросил Тристам, когда они прошли метров десять.— Тс-с! — шепнул