Глава 8. СВЕТ И ЭФИР

Сам себя гасит

Что такое свет? Как объяснить его странную способность пронизывать просторы мира и останавливаться перед тоненькой черной бумажкой? Почему он отражается от зеркал и преломляется в воде? Чем вызваны замечательные преобразования световых лучей в линзах очков и телескопов?

Разыскивая ответы на эти и другие вопросы, оптика, как и любая настоящая наука, прежде всего обратилась к экспериментам. Их было поставлено великое множество.

Ученые вооружились зеркалами и призмами, выпуклыми и вогнутыми стеклами. Солнечные лучи пропускали через прозрачные кристаллы, густые решетки, тончайшие дырочки. Это был первый прорыв в немеханическую физику. Прорыв радостный, бурный, увенчавшийся целым фейерверком великолепных открытий и неожиданных удивлений. Выяснились, к примеру, поразительные свойства света гасить самого себя и, наоборот, усиливать — скажем, давать светлое пятно в середине круглой тени и т. д.

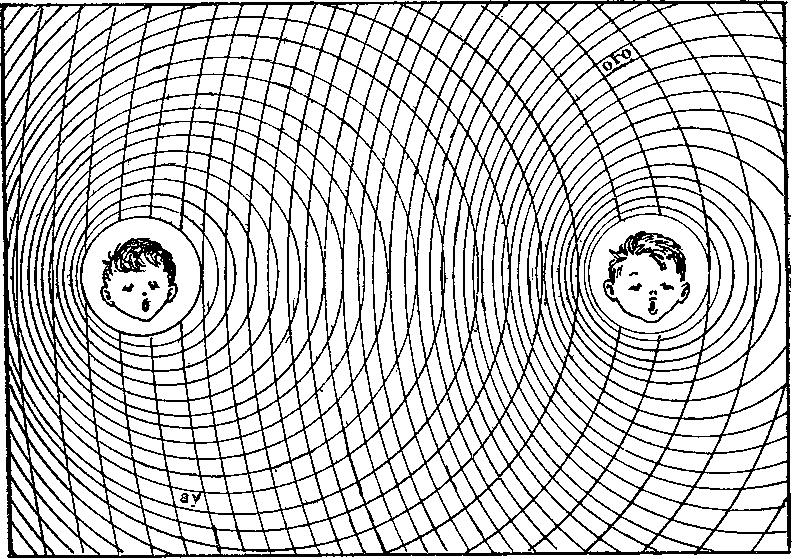

После обсуждения всевозможных гипотез, после многолетних споров и дискуссий (в ранней оптике их было, пожалуй, больше, чем в любой другой области физического знания) удалось добиться более или менее общего мнения. В середине XIX столетия физики согласились: свет имеет волновую природу. Потому-то он и может сам себя гасить или усиливать (волны, складываясь, либо уменьшают размахи, либо увеличивают — смотря по взаимному расположению «горбов» и «впадин»). Выяснилась длина световых волн. Она разная у лучей разного цвета — от 4 до 8 микрон.

В период становления оптики физики сумели измерить и скорость света. Она получилась фантастически огромной — 300000 километров в секунду.

Зная длину волны и скорость света, нетрудно было подсчитать, сколько световых волн ежесекундно проходит через какую-нибудь точку. Получилось очень большое число. Частота света составляет, как выяснилось, миллиарды колебаний в секунду.

Аквариум наполняется

Волновая природа света не выглядела странной. Волны в нашем мире отнюдь не редкость, они гуляют по воде, в воздухе разносят звуки. И всем была известна несомненная, как тогда казалось, истина: существовать волны могут только в какой-либо среде. Водяные — в воде, звуковые — в воздухе или в любом другом упругом веществе. Переносятся волны колебаниями частичек среды. Раскачиваясь, частички толкают или увлекают своих соседей — вот и бежит волна, бежит обязательно по чему-то способному вибрировать или качаться — по струне, по воде, по воздуху.

Вне среды, в абсолютной пустоте, где нечему колебаться, никаких волн быть не может — так считали все.

Рассуждая в этом духе, оптики решили: раз свет — волны, значит, есть и среда, в которой они распространяются. Среда эта пронизывает пространство, она — во всей Вселенной (потому что иначе до нас не дошло бы сияние звезд). Она остается нетронутой даже в полной пустоте (иначе бутылки, из которых выкачан воздух, стали бы непрозрачными). Короче говоря, если уж наш мир — аквариум, то он не может быть пуст. Он заполнен тончайшей светоносной материей, которой физики дали романтическое имя — эфир. И думали, что, словно рыбы в воде, плавают во всемирном океане эфира планеты и звезды, дома и деревья, и люди, и физические приборы.

Леса и здание

Пусть так. В наш мир, который все еще представляется безграничным «аквариумом», вместо коды налит невидимый и неощутимый эфир.

В домашнем аквариуме вода не движется относительно стенок и дна. Эфир во всемирном аквариуме должен тоже покоиться — иначе световые лучи, приходящие к нам от звезд, не были бы столь прямолинейны и постоянны. Они «болтались» бы и гнулись, как на ветру. Изображения планет в телескопе плясали бы, смещались и не соответствовали бы их действительным местам. Небесная механика не сумела бы делать предсказаний.

Но небесная механика действовала превосходно, ее предсказания сбывались одно за другим. И физики сделали вывод, что светоносный эфир незыблем во Вселенной. Вот где могла отыскаться полная, ненарушаемая неподвижность!

Собственно говоря, введение эфира избавило нас от вульгаризации со всемирным «аквариумом». Я выдумал его, чтобы пояснить неизменную и вечно неподвижную систему отсчета расстояний ньютоновского мира (помните— «до дна», «до смежных стенок»). Но как только в «аквариум» налит эфир, сам «аквариум» можно убрать — абсолютная неподвижность останется воплощенной в эфире. Словом «аквариум» был у нас вроде лесов, и, построив здание-эфир, мы вправе со спокойной совестью устранить леса.

Неподвижную систему отсчета можно мысленно «привязать» прямо к эфиру. И относительно эфира отсчитывать абсолютное движение. Так сделать надежнее всего, потому что звезды, на которые раньше я «ставил» всемирный «аквариум», — опора шаткая. Они движутся, и иные — весьма быстро.

Физики XIX века ликовали. Светоносный эфир представлялся превосходной находкой. Он был желанен и оптику и механику.

По и против

Как же обнаружить эфир?

Это все равно что обнаружить с движущегося поезда наружный воздух. Я высовываюсь в окно — и чувствую ветер. Значит, воздух есть, все в порядке.

Земля как поезд, она ведь движется по орбите вокруг Солнца. А эфир как воздух. С Земли даже не надо «высовываться». Если эфир ее пронизывает, то эфирный ветер должен ощущаться на планете всюду. Для жителей Земли эфирного безветрия тогда быть не может, как не может быть воздушного безветрия для быстро едущего мотоциклиста.

Однако легко поверить, что люди слишком «толстокожи», чтобы ощущать эфирный ветер. Осязание тут отказывает. Как же быть? Существование воздушного ветра можно установить на слух — измеряя скорость звука в воздухе. Я стою в поле и кричу «ау» своему приятелю, стоящему в поле за километр от меня. Он отвечает: «Ого». Пока мое «ау» долетело до приятеля, прошло, допустим, три секунды. А его «ого» летело до меня четыре секунды. Значит, ветер есть. И дует он против крика моего приятеля, относя звуковые волны назад и поэтому уменьшая их скорость относительно Земли.

Разумеется, крикунам не обязательно стоять в поле и определять скорость ветра. С тем же успехом они могут кричать свои «ау» и «ого», находясь в безветренную погоду в разных концах длинного поезда, состоящего из порожних платформ. Мчась в неподвижном воздухе, они будут чувствовать ветер. И, определив с помощью звуковых сигналов скорость ветра, они тем самым узнают скорость поезда.

Может быть, заменить звук светом и испробовать, не сносятся ли световые сигналы эфирным ветром, измерив скорость света вдоль и против движения Земли по орбите? Разные выйдут скорости — значит, есть эфир и эфирный ветер. Такой рисуется программа эксперимента. Легко ли ее исполнить?

Очень это не просто. Трудность — в огромной величине скорости света: 300 000 километров в секунду. Земля движется по орбите в десять тысяч раз медленнее. А для проверки теории пришлось бы сравнивать квадраты скорости Земли v и света с. Ввиду некоторых теоретических тонкостей (мы их опустим) эффект мог обнаружиться лишь в величине порядка v2/c2. Ее-то, неуловимо крошечную, и надо было измерить.

В XIX веке такого не умели. Задача казалась безнадежной. Знаменитый английский ученый Джемс Клерк Максвелл, творец теории электромагнетизма, убежденно заявил, что решить ее вообще не удастся. Никогда, ни при каких ухищрениях.

Это характерно: наука часто недооценивает свои возможности.

Задача была решена в 1881 году.

Автором опыта был обессмертивший свое имя американский физик-экспериментатор Альберт Абрахам Майкельсон.

Вдоль и поперек

На башне вертится флюгер. Сразу видно, откуда ветер дует.

Майкельсон ухитрился устроить оригинальный оптический «флюгер», который мог бы показать, откуда дует эфирный ветер.

Прибор Майкельсона можно еще сравнить с «золотым петушком»: тот, кружась на своей спице, сигналит, откуда «лезет рать» (эфирный ветер). Чем-то похож этот прибор и на радиолокатор кругового обзора или на направленную антенну — ее вращают, чтобы найти, откуда, с какой стороны «дуют» радиоволны. Остроумие Майкельсона в том, что он не стал измерять скорость света вдоль и против движения Земли «в абсолютном пространстве». Он придумал другой, гораздо более удобный способ обнаружения эфирного ветра.

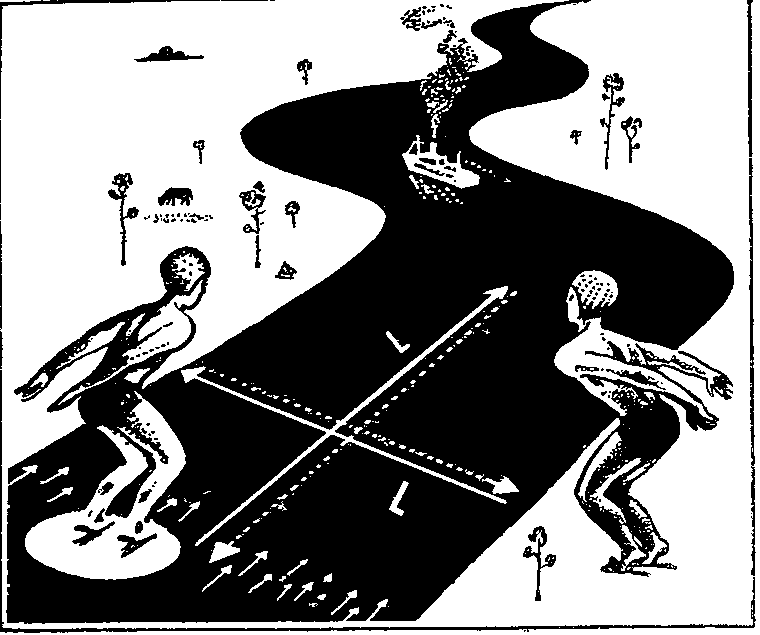

Ради пояснения я, по старой традиции популяризаторов, опять обращусь к аналогии со спортом. На этот раз отправимся на речку и займемся плаванием.

Даю вам два задания. Первое: переплыть реку на тот берег и обратно. Второе: спуститься вплавь вниз по течению на расстояние, равное ширине реки, а потом вернуться. Какое задание легче? Опытный пловец, ответит сразу: первое. Он скажет: даже при быстром течении я обязательно достигну противоположного берега. Пусть меня снесет, но рано или поздно реку я переплыву в обе стороны. Второе же задание может оказаться вообще невыполнимым — если скорость течения реки больше скорости пловца в неподвижной воде, то, стараясь плыть вверх, он все равно будет двигаться вниз по течению. Если же скорость течения меньше скорости пловца, то на исполнение второго задания, при прочих равных условиях, уйдет больше времени, чем первого.

Отсюда — простой способ обнаружить в реке течение.

Двое пловцов стартуют одновременно и в одном месте. Первый переплывает реку и возвращается. Второй плывет вдоль берега на расстояние ширины реки и тоже возвращается. Идеально одинаковые пловцы в спокойной воде финишируют одновременно, а в реке с заметным течением второй обязательно опоздает. И тем больше, чем быстрее течение.

Это ясно? Очень хорошо.

После плавательных упражнений понять опыт Майкельсона будет не очень трудно.

Волны как пловцы

Давайте сделаем замены.

Вместо реки — эфирный океан.

Вместо речного течения — предполагаемый эфирный ветер. Вместо пловцов — световые волны.

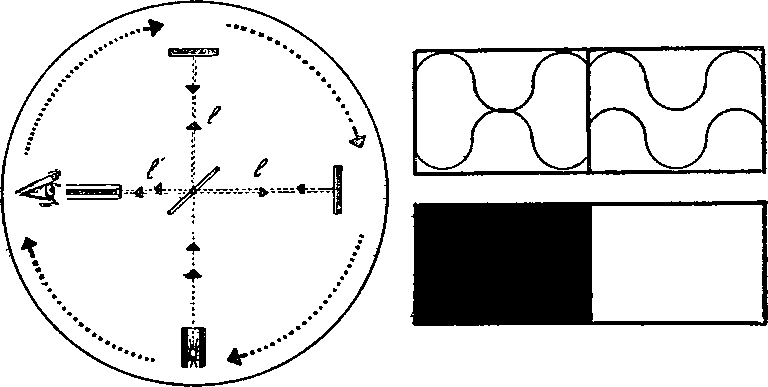

Вот как устроен прибор. Массивная каменная плита плавает в ртути: плиту можно плавно двигать, вращая вокруг вертикальной оси, словно карусель. Сверху на плите — система зеркал, источник монохроматического (одноцветного) света и зрительная трубка.

Взгляните на рисунок и внимательно разберитесь, что происходит в приборе.

Пучок света под углом 45 градусов падает на полупрозрачное зеркало — стеклянную пластинку с тончайшей пленкой серебра. Здесь как бы старт «пловцов».

Пучок тут делится на два. В первом световая волна уходит сквозь зеркало дальше (вообразите, что пловцы плывут вдоль реки), второй отражается под прямым углом (пловцы плывут на тот берег.) Пройдя равные расстояния, волны обоих пучков отражаются обычными непрозрачными зеркалами и возвращаются к полупрозрачному (пловцы финишируют).

На месте финиша стоит зрительная трубка, куда попадает часть света из обоих пучков. Тут-то и происходит регистрация опозданий лучей-«пловцов», сносимых эфирным ветром. Регистрация автоматизирована: действует явление интерференции — сложение световых волн.

Зебра в зрительной трубе

Майкельсон смотрит в трубку и, слегка поворачивая одно из зеркал, настраивает прибор. Поле зрения становится полосатым, как бок зебры. Что это за полосы?

Это картина интерференции. Свидетельство того, что светом можно гасить свет.

Там, где видна темная полоска, находятся сразу волновые горбы от одного пучка и впадины от другого. Горбы сложились со впадинами, впадины с горбами — и волна исчезла. Свет пропал. Там же, где полоски светлые, наоборот, горбы волн обоих лучей совпали, впадины тоже, размахи световых колебаний увеличились (физик сказал бы — возросла амплитуда), свет усилился. Темная полоска переходит в светлую, светлая в темную и т. д. Вот и вышел в окуляре прибора «бок зебры» — картина интерференции.

Схема прибора Майкельсона. Справа показано, как сложение световых волн приводит к усилению или ослаблению света.

Пока плита прибора неподвижна, лучи-«пловцы» отстают друг от друга все время на одинаковую дистанцию. Картина интерференции не меняется. Полосы неподвижны, «зебра» в зрительной трубе стоит на месте.

А что произойдет, когда Майкельсон начнет вращать плиту? Эфирный ветер, если он существует, будет по- разному задерживать световые волны в перпендикулярных пучках. В одном их движение обязательно ускорится, в другом замедлится. Горбы и впадины, приходящие в трубку, сместятся. А значит, сместится и весь ряд темных и светлых полос. «Зебра тронется в путь».

Там, где один из лучей совпадет по направлению с эфирным ветром, запаздывание волн-пловцов станет максимальным. Наоборот, запаздывание волн в перпендикулярном луче будет в это время минимальным. И полосы в зрительной трубе сдвинутся на наибольшее расстояние. Словом, если есть эфирный ветер, при повороте плиты полосы обязаны перемещаться.

Вот она, цель эксперимента: увидеть и измерить смещение интерференционных полос при вращении плиты. Обнаружить это смещение — значит, обнаружить эфирный ветер! Поймать неуловимый эфир!

Неожиданный итог

Я не зря так долго разжевывал опыт Майкельсона. Этот опыт — один из главных физических экспериментов XIX века. И замысел его, и техника, и результат уникальны. Его красота — в соединении, казалось бы, несоединимого. Колоссальную скорость световых волн экспериментатор сочетал с их огромной частотой. Действуя вместе, как бы компенсируя друг друга, эти громады дали явление простое и зримое.

Правда, чтобы вызвать его, потребовалась тщательнейшая подготовка. Прежде всего идеальный покой, полное отсутствие толчков, тряски. В подвале Берлинского университета, где Майкельсон впервые испытал свое изобретение, опытам помешали кареты, разъезжавшие по окрестным улицам.

Ученый разобрал прибор, перевез его в пригород Берлина— Потсдам. Там, в обсерватории, на кирпичном фундаменте телескопа, танец интерференционных полос утих, хоть и не вполне. Шаги человека, идущего за несколько кварталов от обсерватории, сбивали настройку.

Все-таки ночью, когда прохожие ложились спать, удавалось успокаивать «зебру» и вести наблюдения.

В первых же пробах итоги эксперимента получились неожиданными и непонятными. Когда плиту двигали, полосы не желали смещаться.

Майкельсон искал неисправности, проверял теорию прибора, снова и снова с сугубой осторожностью двигал тяжелую плиту, всматриваясь в полосатую интерференционную картину. Полосы упрямо не желали смещаться.

Когда наши пловцы-близнецы приплывают без опозданий, в реке нет течения. Это легко понять. Но как может быть эфир неподвижен относительно Земли? Земля-то движется! И, конечно же, через эфир — в этом Майкельсон был убежден. Почему же нет эфирного ветра?

Спустя семь лет, уже у себя на родине, Майкельсон вместе с профессором Эдвардом Морли усовершенствовал свой прибор и с повышенной точностью повторил эксперимент.

Опять полосы не смещались. Эфирного течения не было.

В работу включились другие физики. Опыт Майкельсона был проверен с невиданной скрупулезностью. Шли годы, и его повторяли во множестве вариантов, со все возрастающей точностью. Ради страховки от непредвиденных влияний меняли материал плиты — вместо камня ставили дерево, цемент. Поднимали прибор высоко в горы, в небо на воздушном шаре — думали, что внизу эфир может увлекаться движущейся Землей. Результаты не изменялись. Уловить эфир пытаются даже в наше время. Точность опытов теперь такая, что даже если бы Земля плелась по орбите в тысячи раз медленнее, чем на самом деле, все равно обнаружился бы эфирный ветер.

Нет, не нашлось во Вселенной эфира.

Без эфира

Физики XIX века не сразу поняли значение опыта Майкельсона. Первое время он казался чем-то вроде частной неудачи, от которой вскоре можно будет избавиться. Так полагал и сам Майкельсон (и до конца жизни остался при своем мнении). Сразу сделать вывод об отсутствии эфира никто не осмелился, ибо это было бы больше, чем удивление. Это было бы потрясение. Подавляющее большинство физиков XIX века увидели бы в факте отсутствия эфира нечто дикое и неправдоподобное. Еще бы: без эфира погибла бы не только оптика. Потеряла бы свои первоосновы механика, лишилась бы смысла астрономия.

Мир без эфира представлялся темным и холодным. В нем не было солнечного света и тепла, не было сияния звезд, не было даже огонька спички. Ибо световые волны в опыте Майкельсона сами же погубили среду своего распространения. Им не по чему стало бежать!

Почему днем светло? Без ссылки на эфир не находилось возможности ответить на этот детский вопрос.

Можно понять ученых, не пожелавших признать результаты опыта Майкельсона, объявивших этот опыт лишь временной, исправимой неудачей (такое мнение высказывал, в частности, крупнейший физик, первооткрыватель электрона Дж. Томсон).

Можно понять экспериментаторов, взявшихся за бесчисленные повторения опыта.

Но после строжайших проверочных исследований всем пришлось согласиться с фактом: Майкельсон исполнил свой эксперимент точно. Парадоксальный вывод из него верен. А потому наука действительно увидела перед собой тупик. Свет из чего-то более или менее понятного стал чудом!

Для нас с вами особенно существенно более тонкое следствие из доказанного опытом Майкельсона факта отсутствия эфира: падение аргументов, изложенных выше, в разделе «Леса и здание». С исчезновением эфира пропала надежда избавиться от нелепого «всемирного аквариума» — мысленной жесткой системы отсчета, покоящейся на «неподвижных» звездах. Отпала заманчивая возможность «привязать» к чему-то реальному ньютоновское абсолютное пространство. Потеряли опору (пусть даже гипотетическую) мировые инерциальные системы отсчета. А потому стало загадочным и само движение— от космических обращений планет до падения жерновов и пушинок.

Это длилось несколько десятилетий. Физика, конечно, не остановилась. Она продолжала развиваться. Но в глубине зияла пустота. Механика и оптика словно повисли над пропастью, хоть мало кто из ученых об этом догадывался.

А между тем уже жил человек, которому, как он потом говорил, «все было интуитивно ясно с самого начала».

Это был Альберт Эйнштейн, творец теории относительности— самой поразительной из всех научных теорий.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК