Глава 23. ВДОЛЬ МИРА

О пользе чистоты

В начале двадцать первой главы я пропел панегирик геометрии. Потом долго втолковывал вам всякие странные геометрические идеи, а затем объявил, что они лишены физического смысла. Получилось вроде бы не очень последовательно. Зачем же понадобились эти разговоры?

Дело в том, что сама по себе геометрия, как и любая чисто математическая наука, слишком абстрактна, слишком узка, чтобы служить надежным зеркалом природы. За гармонией линий, за сплетением идеальных фигур, за сложной очередью посылок и следствий она склонна не замечать настоящего мира. С давних пор создавалась эта рафинированная, очищенная от реальности, всеядная, применимая к чему угодно символическая логика. Чистой математике все равно, что считать. Лишь бы считать.

Шли века, и геометрия развивалась двумя путями. С одной стороны, теснее и теснее сближалась с практикой, училась виртуозности в решении практических задач. Но одновременно все дальше уходила от действительности, все глубже погружалась в мир математических грез. Именно на этом пути она отыскала неевклидовы пространства.

Я думаю, так будет всегда. Несколько утрируя и упрощая, можно сказать: академически-изысканный геометр-теоретик никогда не заинтересуется вплотную физической подоплекой своих построений. Главное для него — чтобы открывались новые и новые логические шаги, чтобы неизменно соблюдалась твердокаменная строгость, ветвилось дерево безупречно точных, растущих друг из друга абстракций.

Хорошо это или плохо? Великолепно! Ведь это полное освобождение математической мысли, широчайший простор для логики, труднейшая тренировка и строжайший экзамен человеческому уму.

Но ведь логична не только математика. Природа тоже логична. Во всем, всегда и весьма строго логична. Вот почему поиски «чистых» математиков просто не могут быть бесполезными для естествознания. Рано или поздно абстрактнейшие математические упражнения становятся источником находок, драгоценных для естествоиспытателей. Стало законом: любая новая физическая теория опирается на заранее открытый, предварительно подготовленный математический аппарат. «Чистые» математики стараются не зря.

Это в полной мере касается общей теории относительности. Ее фундамент — дополненное, одухотворенное физикой учение о неевклидовых искривленных пространствах, то самое, что было основано гением математиков за девяносто лет (!) до первых догадок Эйнштейна.

Эксперимент Гаусса

Полезно проследить, как от физической небылицы неевклидова геометрия поднялась до почетной персоны, олицетворяющей остов реального мира.

История эта началась в середине прошлого века, когда идеи о кривизне пространства стали постепенно проникать в научное сознание. Одновременно с Лобачевским их проводником был талантливый венгр Янош Больяй, затем — немец Георг Риман. Маститые коллеги скептически, а то и иронически относились к их трудам. Кривизна прямейших линий представлялась совершенно беспочвенной фантазией, фикцией, измышлением, чрезмерно абстрактным даже для чистой математики.

Все-таки семя было брошено. И начало давать ростки. Мало-помалу привыкая к парадоксальной геометрической гипотезе, ученые закономерно пришли к мысли: а не проверить ли ее? Не откроется ли в большом то, что незаметно в малом?

Так родился замысел физико-геометрического эксперимента вроде того, о котором я уже упоминал в предыдущей главе, во время популяризаторского галопа в неевклидовом пространстве: измерить сумму углов какого-нибудь гигантского треугольника.

Карл Фридрих Гаусс, знаменитый немецкий математик, предпринял ради этого обширную геодезическую экспедицию. Световым лучом были связаны три горы — Брокен, Высокий Хаген и Инзельберг. Горные вершины стали геометрическими вершинами треугольника. Тщательные измерения его углов дали в сумме традиционные евклидовы два прямых — как и на классной доске. Эксперимент утвердил Евклида в масштабах Тирольских Альп. И как будто опроверг идею пространственной кривизны в тех же масштабах и в пределах точности угломерных инструментов.

Можно было думать, что если кривизна пространства и существует, то обнаружить ее удастся либо более точным измерением углов, либо в треугольнике еще более крупного масштаба — скажем, астрономического, с вершинами, лежащими на каких-нибудь звездах.

Так считалось много десятилетий, пока в умах ученых царила физика Ньютона с ее вечно неизменным абсолютным пространством, с возможностью (хотя бы принципиальной) сколь угодно быстрых путешествий и измерений.

А потом явился Эйнштейн. Мгновенные путешествия и измерения получили отставку. И выяснилось, что эксперимент Гаусса некорректен, несовместим с физикой мира. Его нельзя исполнить даже мысленно[16].

Не забывать о времени!

Приговор был таков: в малых масштабах, где мир бесспорно евклидов (это видно во всех школьных тетрадках), мгновенное творение и измерение светового треугольника не даст ничего нового — там и кривизны практически нет. А в крупных, астрономических масштабах ни Гаусс, ни потомки его, вооруженные новейшей техникой, просто не поспели бы сделать желаемых измерений.

Пока световой луч, «вычерчивая» гигантский космический треугольник, бежал бы от звезды к звезде, он вместе с тем «поднимался» бы в будущее. Это сделало бы невозможным возврат в точку старта — ведь вспять во времени двигаться запрещено во имя исполнения принципа причинности.

Но может быть, сама точка старта, равномерно «поднявшись» в будущее, совпала бы с финишем луча, обежавшего треугольник? В частном случае, при неизменно равномерном времени, это допустимо. Но в общем случае это невозможно, потому что, как объяснялось в девятнадцатой и двадцатой главах, вместе с деформацией пространства происходит деформация времени. Точка старта, двигаясь в будущее, могла пережить изменения темпа времени и встретиться с вернувшимся лучом совсем не там, где произошла бы эта встреча, будь время неизменно равномерным.

Строго говоря, в крупных, астрономических масштабах вообще невозможно построить пространственный треугольник. Он распадется при «черчении». И, значит, невозможно измерить его углы. И, следовательно, невозможно определить кривизну пространства.

Такова же причина объявленной нефизичности всех примеров двадцать первой главы.

Нет в эйнштейновской физике «независимого», «самостоятельного» пространства.

Тут снова отчетливо проступает существеннейшая черта идей Эйнштейна: неразделимость пространства и времени, их тесное единство. Только в специальных, нарочно придуманных случаях могут быть исключения — скажем, прямое время в искривленном пространстве (один из таких примеров — эйнштейновская космологическая модель Вселенной-—будет разобран в двадцать шестой главе). А как правило, деформация пространства обязательно сопровождается деформацией времени. Из этого и надо исходить при физическом осмыслении идей неевклидовой геометрии.

Короче говоря, раз уж есть где-то в мире кривизна, то она присуща сразу и пространству и времени.

Эволюция аквариумов

Снова коротенькое воспоминание. Прочтите его не спеша и хорошенько прочувствуйте.

Много страниц назад, рассуждая о воззрениях Ньютона, я уподобил классическую систему пространственного отсчета гигантскому жесткому аквариуму. Он был незыблемо неподвижен, ибо покоился на неподвижных звездах. И относительно его дна и стенок можно было мгновенно отмеривать расстояния в абсолютном евклидовом пространстве. На аквариуме висели нематериальные звездные часы, отсчитывающие всеобщее, везде одинаковое, равномерное математическое время. Это был божественный остов ньютоновского мира.

При движении тел их пространственные координаты (расстояния до дна и двух стенок аквариума) непрерывно менялись, для разных тел по-разному. Время же для всех тел текло совершенно одинаково. Из-за этого пространство мыслилось независимым от времени. Таким оно пребывает и до сих пор в наших головах, потому что очень трудно выбить привычку жизни в мире Ньютона — в мире движений, медленных по сравнению со светом.

Затем, когда на арену выдвинулись быстрые движения, когда были запрещены скорости, превышающие световую, аквариум рухнул. Вместе с ним исчезли абсолютное время и абсолютное пространство. Эйнштейн выдвинул вместо них относительные пространства и относительные времена — свои для каждого тела, движущегося по инерции равномерно и прямолинейно. Можно сказать так: у всех таких тел появились собственные аквариумы, движущиеся вместе с ними по прямым равномерно, не быстрее света. Они остались вполне жесткими и прямыми, эти «индивидуальные» аквариумы. Но, во-первых, масштаб длины в любом из них стал неабсолютен — укорачивался для движущихся наблюдателей. И, во-вторых, для движущихся наблюдателей замедлился темп хода часов, висящих на аквариумах.

Так вместо движений, происходящих в абсолютном пространстве и едином математическом времени, появились движения в собственных и релятивистских временах и пространствах, соединенных неразделимо. Чтобы изображать их графически, мы построили диаграмму.

Это был мир Минковского[17]. К Каждому событию принадлежала четырехмерная мировая точка — три собственных пространственных отсчета и собственный отсчет времени. Для иначе движущихся систем все четыре отсчета этого же события были другими. Но в любой из этих систем отсчета, летящих относительно друг друга равномерно по прямым, квадрат интервала между двумя событиями сохранялся неизменным.

Последнее утверждение — знаменитая инвариантность интервала. Из нее Эйнштейн извлек все формулы частной теории относительности, все эти удивительные парадоксы, проиллюстрированные у нас приключениями Клио, недоразумениями с космической торговлей и т. д. Вплоть до закона эквивалентности массы и энергии и предсказания атомной бомбы.

Кривой мир

Далее мы посетовали, что, несмотря на красноречивые успехи специальной теории относительности, она все же далековата от действительной природы: не было тяготения, пронизывающего Вселенную.

И тогда мы вспомнили о жерновах и песчинках. О странной особенности их совместного падения, подмеченной еще Галилеем, о необъяснимом у Ньютона равенстве тяжелой и инертной масс.

После обмана Людмилы космическим Черномором мы провозгласили эйнштейновский принцип эквивалентности инерции и тяжести. Выслушав возражения Маленького Принца, признали сугубую локальность этого принципа. Но потом побывали на сотой Олимпиаде и выяснили, что, несмотря на свою ограниченную применимость, принцип эквивалентности вместе с выводами специальной теории относительности ведет к знаменательному и неожиданному утверждению: масса деформирует пространство и время.

Наконец мы научились понимать слова «искривление пространства». Постигли кое-что в неевклидовой геометрии. Согласились, что движение материи должно сопровождаться деформацией пространства — времени. Массы вещества искривляют саму диаграмму движения.

Я нарочно столь назойливо, не стесняясь повторений, навязываю вам эту истину. Иначе трудно осмыслить главную идею общей теории относительности, к которой мы уже подошли вплотную.

Вот она.

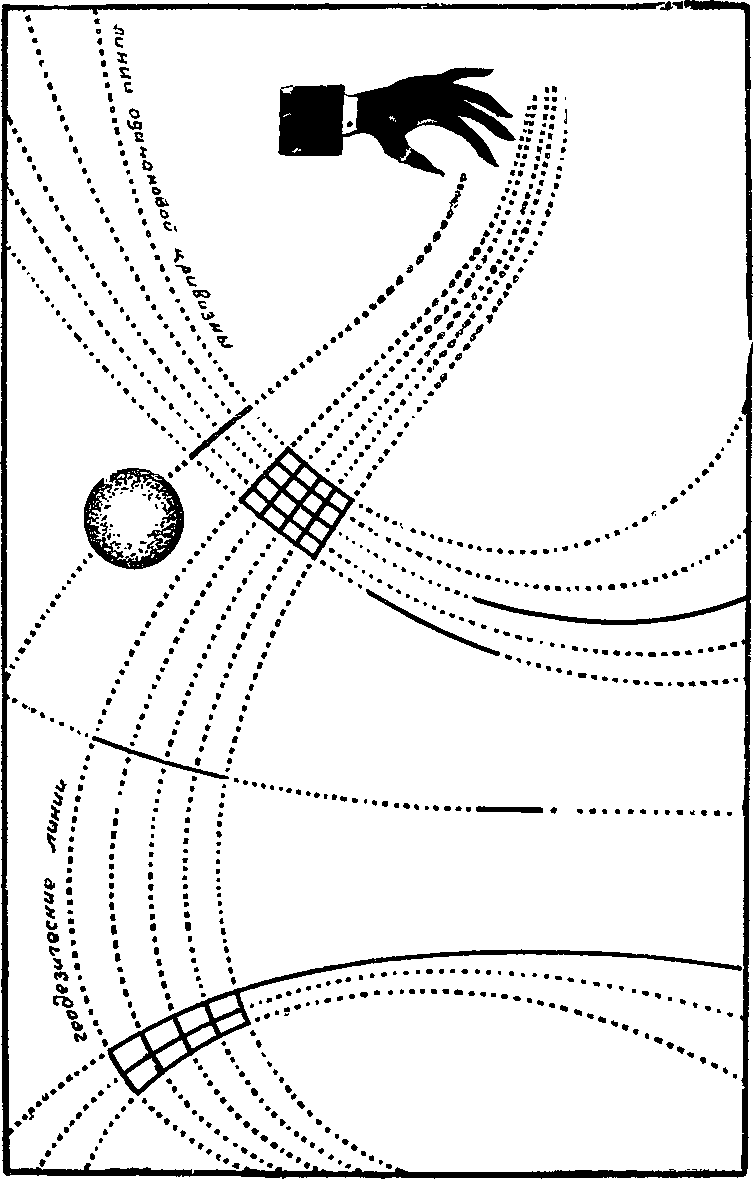

Тела, летящие по инерции, движутся не по прямым линиям несуществующего ньютоновского абсолютного пространства. Мировые линии их располагаются не по прямым упрощенного мира частной теории относительности, лишенного тяготения. В общем случае тела, летящие по инерции, следуют геодезическим линиям реального искривленного пространства — времени. Толкните камень, уроните его, подбросьте — его движение изобразится четырехмерной геодезической линией, которая располагается на диаграмме поперек линий одинаковой кривизны пространства — времени. Там, где геодезическая искривится, камень приобретет ускорение. Причем сам, без всяких усилий, приложенных со стороны. Ибо такой путь на диаграмме будет для него наиболее прямым.

Этот четырехмерный путь будет, однако, не кратчайшим, а, как ни странно, длиннейшим. Самым прямым, но самым длинным! Ибо именно по длиннейшим расстояниям идут четырехмерные геодезические линии в мире пространства — времени. Совсем не так, как на глобусе или седле! Вот вам очередной парадокс.

Впрочем, в нем нет ничего нового. Ведь речь идет не об обычном пространственном пути. Мы говорим о линии на графике пространства — времени, построенном по рецептам теории относительности. А для разных относительных скоростей на этой диаграмме — разные масштабы длин и длительностей. Тут сойти с геодезической— значит ускориться под действием силы. И следовательно, попасть во власть относительно «укороченных» километров и «удлиненных» секунд.

Тот же, кто движется строго по геодезической (то есть только по инерции), преодолевает «наиболее длинные» километры, тратя на это лишние «коротенькие» секунды. Потому-то, кстати, и получается парадокс близнецов — движение по инерции между двумя мировыми точками обязательно дольше, чем полет по тому же пространственному пути с ускорением и замедлением.

С легкой руки английского философа Бертрана Рассела это своеобразие называют иногда «законом космической лени». Он действует и в мире, искривленном массами планет и звезд. Падение камня, обращение лун и спутников — это «самое ленивое» движение: по длиннейшим, хоть и прямейшим, но согнутым геодезическим линиям.

В последних абзацах — суть теории тяготения Эйнштейна. В них спрятана долгожданная разгадка чудес падения: таинственного «действия без прикосновения» и равной быстроты летящих с Пизанской башни ядер и пуль. В них же немало других физических откровений, вплоть до указаний на устройство всей Вселенной.

Миновав лабиринты недоумений, рогатки логических трудностей, ухабы парадоксов, мы с вами наконец-то видим финиш длинной и извилистой трассы бега от удивления загадочному поведению падающего камня.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК