СТОЛКНОВЕНИЯ КУЛЬТУР

Социологи уже очень давно занимаются изучением причин, из-за которых при взаимодействии разных культур одни характерные различия сохраняются довольно долго, а другие быстро исчезают. Существует ясно прослеживаемая общечеловеческая тенденция к сохранению групповой идентичности, которая заставляет народ и культуру акцентировать свое внимание именно на своем отличии от «чужих», что иногда даже принимает уродливые формы ксенофобии. Но столь же заметно, что при контакте культур многие люди добровольно и с удовольствием воспринимают чужие обычаи, моды и даже чудачества. Известно, что человеческие языки развиваются и дифференцируются благодаря почти неизбежному процессу случайного накопления небольших изменений — этот процесс в чем-то эквивалентен роли случайных мутаций в дарвиновском естественном отборе. Лингвистическая и технологическая совместимость разных культур является мощным фактором обмена идей, в то время как географическая изоляция подавляет его.

Обмен культурными ценностями, естественно, во многом зависит от того, насколько общи и похожи исходные, уже существующие позиции и представления сторон. Например, разница в языках всегда считалась огромным препятствием к взаимному культурному общению, но и почти полное совпадение языков вовсе не гарантирует слияния культур. Последнее утверждение заставит любого англоязычного читателя вспомнить апокрифическое высказывание Джорджа Бернарда Шоу о том, что Америку и Англию «разделяет лишь общий язык»[125].

Роберт Аксельрод разработал модель взаимодействующих агентов, описывающую общую картину распространения культур и обычаев. Основной идеей модели вновь выступает стремление сходных структур к дальнейшему усилению сходства, т. е. Аксельрода не интересуют конкретные механизмы культурного обмена, он лишь постулирует стремление схожих элементов структуры к дальнейшему слиянию. Другими словами, при культурном обмене доминирующим является механизм положительной обратной связи.

Аксельрод рассматривает некоторое «культурное пространство» в виде регулярной решетки, каждую из ячеек которой занимает отдельный агент. В этой модели агентом выступает не отдельный человек или народ, а небольшая популяция, например, население маленького района или даже деревни. Каждый такой групповой агент характеризуется некоторым набором культурных особенностей, к каковым могут быть отнесены метод возделывания земли, диалект языка, вид гончарных изделий и т.п. Для описания реальной популяции нам потребовалось бы огромное количество таких показателей, которые, конечно, было бы очень сложно определить и оценить, но общая идея представляется вполне разумной — культура в каком-то смысле может быть идентифицирована некоторым набором тщательно продуманных и оцененных показателей.

Для каждой такой культурной особенности Аксельрод ввел определенное число вариаций, например, лингвистический показатель модели может включать пять языков или диалектов, обозначаемых цифрами или «языковыми коэффициентами». Я буду называть такие вариации одного показателя штрихами. Аксельрод предлагает считать все такие штрихи различиями и придает эти различиям одинаковое значение. Это, конечно, весьма упрощает модель, легко понять, что хотя технологические основы культуры в Англии и Японии различны, но они существенно ближе друг к другу, чем, например, к технологии Бутана, испанцы и итальянцы, несмотря на различие языков, практически понимают друг друга, но совершенно не понимают немцев и т.д. Однако такие замечания не снижают ценности модели в целом, а лишь' демонстрируют ограниченность и упрощенность ее исходных положений. '

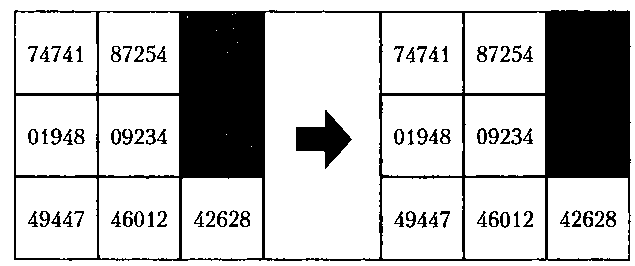

При использовании указанной системы обозначений каждая ячейка решетки в модели Аксельрода характеризуется просто набором цифр, обозначающих соответствующие штрихи разных культурных особенностей данного агента. На рис. 14.1 представлен участок такой решетки при разделении по пяти культурным особенностям, каждая из которых, в свою очередь, может иметь десять штрихов от 0 до 9 (напомним, что речь идет только о качественной, а не о количественной градации характеристик).

Обмен и распространение культурных ценностей в описываемой модели происходит в результате итерационного (последовательного) процесса по следующему алгоритму:

1. Программа случайным образом выбирает ячейку решетки и одну из ее ближайших соседей (в квадратной решетке у каждой ячейки их четыре).

2. Вероятность культурного обмена между двумя соседними ячейками определяется степенью сходства набора их культурных особенностей. Если, например, ни один штрих в двух ячейках не совпадает, то взаимодействие вообще не происходит. Если совпадают величины одного штриха, то вероятность взаимодействия приравнивается 1/10, если двух — 1/5 И Т.Д.

3. Термин «взаимодействие» в модели означает, что значения одного (выбираемого также случайным образом) из несовпадающих штрихов в двух ячейках приравниваются друг другу, т. е. «культуры» в двух ячейках становятся еще более похожими.

Отдельный шаг программы представлен на рис. 14.1, где две ячейки с очень похожими показателями еще больше сближаются, демонстрируя общий характер действия программы, которая стирает разницу показателей и ведет к развитию монокультуры.

Рис. 14.1. Модель Роберта Аксельрода взаимодействия и распространения культур, где каждая ячейка решетки соответствует локальной культуре с характерным набором особенностей (в данном случае их число равно пяти). В свою очередь, каждая особенность может иметь десять степеней (обозначаемых цифрами от 0 до 9), называемых штрихами. Если один (или большее число штрихов) у соседних агентов совпадает, то такие агенты стремятся повысить сходство за счет других, различающихся показателей. На рисунке представлен шаг программы для двух ячеек, обозначенных серым цветом.

В некоторых вариантах модель действительно приводит к развитию монокультуры, однако это происходит не всегда, и именно исключения представляют особый интерес. В частности, в некоторых случаях развитие заканчивается образованием устойчивой системы с несколькими различающимися регионами, которые оказываются не способными к дальнейшему изменению, в трактовке модели, к культурному обмену. Такие регионы может образовывать, например, одна культура внутри другой, если ни одна из ячеек на общей границе не имеет совпадений по штрихам с соседями, в результате чего все взаимодействия заканчиваются, и мы получаем «островную» культуру, продолжающую независимо существовать, несмотря на то что остальная решетка занята доминирующей культурой.

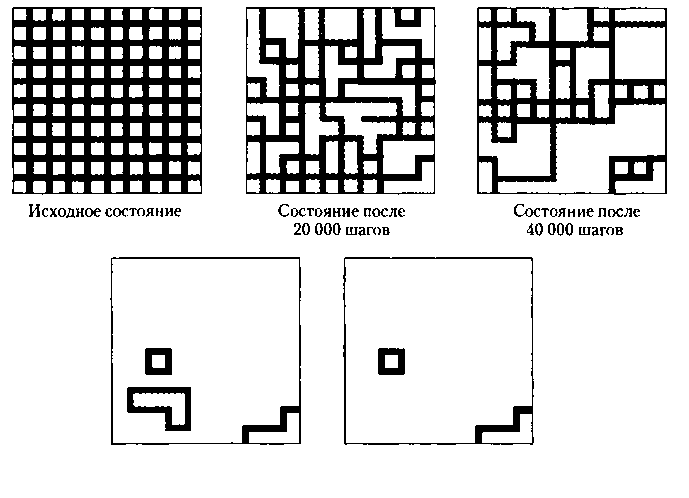

Состояние после Конечное состояние

80 ООО шагов (81 ООО шагов)

Рис. 14.2. Моделирование процесса взаимодействия культур на решетке 10 х 10. Каждой белой ячейке на исходной диаграмме соответствует свой набор культурных особенностей, а черные и серые линии на следующих диаграммах указывают границы между культурными областями, отличающимися хотя бы одним штрихом. Степень различия между культурами определяется густотой затемнения границы (черный цвет означает отсутствие совпадений по всем штрихам). По мере развития число культурных «доменов» в системе уменьшается до трех, после чего на последней стадии остаются лишь два небольших домена в окружении одного очень большого. В этом состоянии система перестает меняться, поскольку образовавшиеся культуры вообще перестают взаимодействовать.

На рис. 14.2 показаны этапы формирования двух таких культурных островков внутри глобальной монокультуры. Решетка моделирования состоит из ста ячеек, каждая из которых (как и на рис. 14.1) характеризуется набором пяти культурных особенностей, имеющих дополнительно десять штрихов. Отметим, что число возможных комбинаций даже для этой прос-

той модели является совершенно астрономическим и составляет 10500, что значительно превосходит, например, число атомов во Вселенной. Исходные значения культурных штрихов выбирались случайным образом, вследствие чего в начальном состоянии лишь небольшое число ячеек имело сходство с соседними, однако затем такое сходство начинало нарастать. Эволюция изменения общей культурной картины показана на рис. 14.2 границами между областями через соответствующее число итераций (черные линии разделяют области с одним совпадающим штрихом или без совпадений вообще, а белые линии, естественно, невидимые, соответствуют границам областей, внутри которых уже совпадают все пять показателей).

На рисунке наглядно показано, как уже через несколько тысяч шагов на решетке начинают появляться небольшие участки с одинаковой культурой. Во избежание ошибочного толкования отметим, что белый цвет означает лишь то, что все ячейки данного участка совпадают по штрихам друг с другом, но при этом они не обязательно совпадают с культурами на других белых участках (поэтому и возникает довольно сложная картина разделения). При продолжении процесса одни из этих участков увеличиваются в размерах, а другие — исчезают или замыкаются в себе, переставая реагировать. На конечном рисунке видно, что одна из культур подавила остальные — но не все! — и заняла большую часть решетки.

О чем свидетельствуют результаты такого моделирования? Прежде всего хочется отметить, что в каких-то вариантах мы не получаем полного единообразия, которое могли бы ожидать исходя из общей постановки задачи — интуитивно представляется, что модель должна приводить к полной победе одной из культур. Более того, мы можем проследить, как степень исходных различий влияет на конечное многообразие. Предположим, например, что мы увеличиваем число градаций культурных особенностей, т.е. берем, например, не 10 значений штрихов, а 15. Как это скажется на количестве устойчивых областей (мелких стран, местных диалектов и т. п. в соответствии с моделью) в конечном состоянии?

На первый взгляд представляется, что диверсификация исходных различий должна приводить к увеличению числа стабильных культурных островков на диаграммах. Так и есть. На решетке 10x10 при 10 штрихах в различных экспериментах с разными начальными условиями образуется в среднем 3,2 устойчивой стабильной области, но уже при 15 штрихах это количество резко возрастает до 20. С другой стороны, при уменьшении количества штрихов до 5 количество устойчивых областей уменьшается до 1 — победа монокультуры достигается очень быстро.

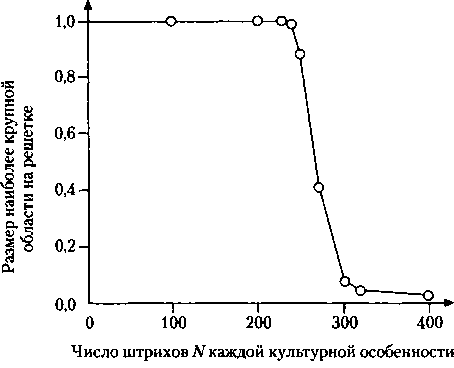

Эти результаты кажутся не только разумными, но и предсказуемыми, однако затем выяснилось, что модель все же содержит некие сюрпризы. Группа исследователей, возглавляемая Алессандро Веспиньяни (из Центра теоретической физики имени Абдуса Салама в Триесте) попыталась выяснить, как число конечных состояний в модели Аксельрода зависит от количества штрихов (далее обозначаемых через N), и неожиданно обнаружила, что переход от господства монокультуры (при малых значениях N) к поликультуре (при больших N) происходит не постепенно, а очень резко. Для иллюстрации этого они построили зависимость размера наиболее крупного культурного «домена» от числа N. При малых значениях N, как и следовало ожидать, размеры этого домена оставались равными размерам решетки в целом, однако после того как само число N начинало превышать некоторое критическое значение, ситуация резко изменялась, и площадь домена начинала стремительно сокращаться, и ее относительная доля (напомним, что речь идет о наиболее крупном из сохраняющихся доменов) становилась совершенно ничтожной (рис. 14.3). Как видно из рисунка, поведение системы чрезвычайно напоминает упоминавшиеся фазовые переходы, причем скорее переходы между однородным и фрагментированным состояниями, чем переходы между упорядоченным твердым телом и неупорядоченной жидкостью. Еще большее сходство обнаруживается, если учесть, что вблизи точки такого фазового перехода очень небольшие изменения в культурном^ разнообразии территории (т. е. в значении N) приводят к существенным изменениям числа различных сохраняющихся культур[126].

Рис. 14.3. Зависимость площади конечного устойчивого состояния победившей культуры в модели Аксельрода от числа N учитываемых градаций культурных особенностей. При малых значениях N модель приводит к победе монокультуры, которая занимает всю или практически всю площадь решетки. При достаточно больших значениях N возникает поликультурное разнообразие и даже крупнейшая из культур занимает лишь незначительную часть решетки. Переход между двумя экстремальными состояниями происходит не постепенно, а практически сразу, что характерно для фазовых переходов. Для показанной на рисунке системы такой фазовый переход происходит при значениях ЛГ» 240.

Затем было обнаружено, что в области этих быстрых изменений (т. е. фазового перехода) распределение площадей образующихся устойчивых культурных доменов описывается степенным законом. Это неудивительно, поскольку именно такое распределение различных доменов (например, газо- или жидкостноподобных) наблюдается в окрестности критической точки (см. гл. 10), так что модель Аксельрода лишь в очередной раз демонстрирует известные особенности простых физических систем из взаимодействующих частиц. Однако необходимо подчеркнуть, что эти особенности вовсе не являются очевидными, т. е. их нельзя предсказать на основе предложенных правил игры.

Модель Аксельрода таит в себе и другие сюрпризы. Предположим, что мы повышаем культурное разнообразие рассматриваемой системы еще одним путем — увеличиваем число учитываемых культурных особенностей, в результате чего каждая ячейка решетки характеризуется, например, набором из десяти цифр вместо пяти. Неожиданно оказывается, что такая модификация вовсе не повышает число сохраняющихся в процессе эволюции культурных областей. Для решетки 10 x10 с десятью особенностями, каждая из которых имеет 10 штрихов, среднее число конечных областей равно 1 (напомним, что при пяти особенностях это число составляет 3,2). Вводя 15 штрихов на каждую особенность, мы получаем 20 устойчивых областей при пяти особенностях, 1,4 — при десяти и всего 1,2 — при пятнадцати особенностях. Таким образом, введение дополнительных особенностей, которое интуитивно должно приводить к возрастанию потенциального разнообразия системы, фактически понижает сопротивление системы поглощению монокультурой.

Каким образом можно объяснить этот странный результат? Ответ связан с тем, что ячейки решетки (агенты) взаимодействуют при совпадении одного или нескольких признаков, поэтому, повышая число особенностей, мы одновременно увеличиваем вероятность их возможного совпадения или, говоря на языке физиков, усиливаем потенциал взаимодействия. С другой стороны, увеличение градаций внутри каждой особенности уменьшает вероятность такого совпадения. Таким образом, рост вариаций некоторой культурной особенности снижает общую тенденцию к созданию монокультуры. Например, языковое общение в Индии с ее множеством языков и диалектов представляет гораздо более серьезную проблему, чем в США, где среди множества языков существует доминирующий.

Конечно, приводимые численные значения штрихов не имеют соответствий в реальном мире, однако рассмотренная модель при всей ее простоте и ограниченности позволяет прийти к двум важным выводам. Первый из них состоит в том, что нам следовало бы понять, что мы имеем в виду, говоря о «сложности» культуры. На первый взгляд культура современного, высокотехнологического западного общества представляется гораздо более сложной, чем культура многих так называемых развивающихся стран, но это связано лишь с тем, что мы идентифицируем себя большим числом штрихов — в западном обществе очень много высокоспециализированных профессий, мы выпускаем очень много разных типов автомашин, слушаем музыку многих стилей, получаем доходы из разнообразных источников и т. п. Однако, отвлекаясь от большего числа штрихов, мы должны признать, что по числу основных особенностей развивающиеся страны мало отличаются от Запада. В конце концов, те же Бангладеш и Камбоджа тоже имеют транспорт, музыку, искусство, религию, языки и все другие особенности общественной жизни. Разница может проявиться лишь тогда, когда разнообразие мелких штрихов окажется важнее разнообразия особенностей. Кроме того, модель Аксельрода еще раз показывает нам, что в сложных проблемах, например, при рассмотрении механизмов распространения культур, не следует полагаться на интуитивные представления.

Еще один интересный вариант развития модели связан с исследованием роли общего пространства или попросту размера территории. Действительно, что произойдет при уменьшении или увеличении решетки, например, до размера 5x5 или 100 х 100? Интуиция подсказывает, что число устойчивых конечных состояний должно увеличиваться с ростом общего размера решетки: если на решетке 10x10 «уживаются» в среднем 3,2 культуры, то на решетке 100 х 100 их может быть вся сотня. Тут мы опять попадаем пальцем в небо. На самом деле число устойчивых состояний уменьшается с ростом размера решетки. Если мы возьмем пять особенностей и 15 штрихов для каждой из них, то число конечных состояний для решетки 12x12 составит в среднем 23, для решетки 50 х 50 — 6 и для решетки 100 х 100 — 2. Стоит, однако, отметить, что такая закономерность противоречит одному из общебиологических законов, в соответствии с которым биоразнообразие среды обычно возрастает с увеличением территории, это особенно заметно на островах, где ограниченность эволюционных ниш приводит к уменьшению числа видов.

Причину уменьшения числа конечных областей с ростом размеров решетки можно пояснить следующим примером. На рис. 14.2 представлено конечное состояние системы после процесса, напоминающего фазовый переход, при котором два маленьких по размерам устойчивых состояния остаются «вмороженными» в большое конечное из-за их неспособности взаимодействовать с окружением. Легко заметить, что одно из этих состояний лишено возможности развития из-за наличия границы самой решетки, поэтому увеличение размеров последней вполне может дать «островку» в правом нижнем углу дополнительные возможности развития (или исчезновения). Именно это и происходит при моделировании на больших решетках — взаимодействия продолжаются дольше и создают больше возможностей для совпадения признаков. Но и на очень небольших решетках вновь начинают доминировать монокультуры, прежде всего из-за невозможности развития разнообразия. По-видимому, существует и некий оптимальный размер решетки, позволяющий возникнуть и сохраниться наибольшему числу устойчивых образований, политически и географически это соответствовало бы континенту с оптимальным числом государств.

Интересно сравнить эти теоретические рассуждения с реальной политической картой мира. Не будем обсуждать, почему африканские страны значительно превосходят европейские по размерам, но отметим, что именно два самых небольших африканских государства, Руанда и Бурунди, за последние годы стали ареной кровавых столкновений и вызвали серьезную озабоченность международной общественности и политических организаций. Крупные западноевропейские государства значительно устойчивее, чем небольшие восточноевропейские страны. Вообще говоря, распределение стран по размерам наводит на интересные рассуждения. Почему, например, государства Западной Африки в среднем меньше своих восточных и южных соседей? Историки наверняка имеют собственные ответы на подобные вопросы, однако модель Аксельрода предлагает ученым еще одну, более общую точку зрения на механизм формирования государственных границ и на связанные с этим проблемы.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК