Волны в жидкостях

Жидкости могут двигаться различными способами, подобными тем, которыми движутся твердые тела. Они могут подвергаться поступательному движению, как это делают текущие реки или дующие ветра. Они могут подвергаться вращательному движению, как это делают водовороты или торнадо. Наконец, они могут быть подвергнуты колебательному движению. Вот это, последнее, мы сейчас и будем рассматривать, поскольку вибрация в жидкостях может создавать изменение формы, которое будет направлено изнутри тела наружу. Такое перемещающееся изменение формы называется «волна». Несмотря на то что волны можно создать и в твердых телах, наиболее ясно видимы и заметны они на поверхностях жидкостей. Наши далекие доисторические предки были прекрасно знакомы с волнами на поверхностях воды и научились их бояться.

Если бросить камень в середину спокойного водоема, то вес камня толкает вниз воду, с которой он вступил в контакт, и создает понижение уровня воды в этом месте. Вода фактически несжимаема, так что воде, которая идет вниз, необходимо место, чтобы «отступить». Это можно сделать только одним способом: поднятием воды в непосредственной близости от брошенного камня, поэтому центральное понижение всегда окружено кольцом приподнятой воды.

Кольцо приподнятой воды опускается назад под воздействием силы тяжести, и его вес действует подобно весу первоначально брошенного камня. Оно перемещает воду ниже себя вниз и «выбрасывает» вверх более широкое кольцо воды немного дальше от первоначального центра возмущения.

По мере того как это продолжается, кольцо приподнятой воды расходится все дальше и дальше от центра. По мере перемещения все дальше и дальше наружу полная масса приподнятой воды распространяется по все большей и большей окружности, а высота приподнятого кольца поэтому становится все меньше и меньше.

Но при этом из центра возмущения не выходит одна-единственная волна. Поскольку начальный вал приподнятой воды немедленно опускается относительно центра возмущения, это не только выталкивает вал воды вне себя, но также выталкивает воду и в центре. Центр поднимается, а затем снова опускается; действие это, если можно так выразиться, подобно тому, если бы мы бросили второй камень, что приводит к возникновению второго кругового вала воды, который распространяется по внутренней части направленного наружу первого вала. Это, в свою очередь, приводит к возникновению третьего вала… и так далее. Каждый последующий вал — более низкий, чем предыдущий, так как с каждым повышением и падением части воды часть энергии используется на преодоление внутреннего трения воды и преобразуется в теплоту. В то время как данный вал воды распространяется наружу, часть его энергии также непрерывно преобразовывается в теплоту. В конечном итоге все волны заглохнут и водная гладь снова станет тихой; однако вода станет немного более теплой, потому что поглотила кинетическую энергию падающего камня.

Чтобы создать волну, нам требуется создать начальное возмущение. Если это начальное возмущение в процессе «самоисправления» нарушает соседнюю область способом, подобным первоначальному возмущению, то мы получаем новую волну — первоначальная волна «размножается».

Если мы сконцентрируем наше внимание на некоторой точке, находящейся в пределах этой порожденной волны, то мы увидим, что некоторые свойства в этой точке возрастают и убывают, часто — периодически. В случае волн в жидкости, например, если мы рассмотрим некоторую часть водной поверхности, то обнаружим, что таким изменяющимся свойством является потенциальная энергия, поскольку эта часть поверхности сначала поднимается, а затем опускается, чтобы снова подняться.

Важно понять, что вода перемещается только вверх и вниз. Возмущение распространяется по направлению наружу, поперек поверхности воды, и поэтому случайному наблюдателю кажется, что вода перемещается по направлению наружу; однако этого не происходит! Существует только возмущение поверхности. Деревянная щепка, плавающая на воде, по которой пошла рябь, будет двигаться вверх и вниз вместе с водой, на которую она опирается, но перемещающаяся по поверхности воды рябь не будет нести щепку вслед за собой. Безусловно, волны, прибивающие к берегу ряску и камыш, несут их на себе, иной раз даже с достаточной силой; мы можем наблюдать, как волны бьют эти предметы о скалы или выбрасывают на морской песок. Однако происхождение этих волн иное — они порождены горизонтальной силой ветра, а мы рассматриваем рябь, которая возникает в водоеме от брошенного туда вертикально камня.

Представим себе поперечное сечение поверхности воды, в которой происходит возмущение от упавшего камня. В идеальном случае, если не принимать во внимание потерю высоты при увеличении окружности или потерю энергии за счет теплоты, мы имеем равномерное повышение и падение. Эти повышения и падения и являются тем, что мы обычно понимаем под словом «волна», а также и тем, что мы имеем в виду, когда говорим «волнистая линия».

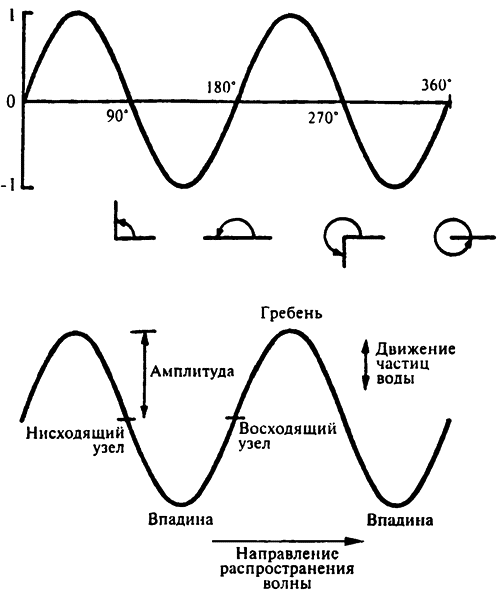

В своей самой простой форме такая волнистая линия идентична той, что возникает, если мы проецируем значение синуса равномерно изменяющегося угла на миллиметровую бумагу. Для угла в 0° значение синуса равно 0. По мере увеличения угла синус его также увеличивается, сначала быстро, а затем все более медленно, пока оно не достигнет своего максимума, равного единице, при значении угла, равном 90°. При дальнейшем возрастании угла значение синуса начинает уменьшаться, сначала медленно, а затем все более быстро, снова достигая 0 при 180°, переходя после этого и в область отрицательных значений. Оно достигает своего минимума, равного -1, при 270°, а затем продолжает увеличиваться, чтобы снова достигнуть 0 при 360°. Угол в 360° может рассматриваться эквивалентным углу в 0°, так что весь процесс можно рассматривать как начавшийся снова и продолжающийся неопределенное время. Тогда в проекции графика движения мы получаем волнообразную фигуру, которая простирается по направлению наружу на неопределенное расстояние и совершает регулярные колебания между значениями +1 и –1. Именно эта волнообразная фигура (синусоида) и представляет собой форму идеализированной жидкостной волны.

Волны, подобные жидкостной волне, в которой движение каждой ее части происходит в одном направлении (в этом случае — вверх и вниз) и направление распространения возмущения находится под прямым углом к этому направлению движения (в нашем случае — направлено наружу поперек поверхности жидкости), называются «поперечными волнами» (transverse wave — от латинских слов, означающих «лежащий поперек»; движение воды происходит «поперек» линии распространения).

Точка, в которой возмущение является наибольшим в восходящем направлении (+1 на синусоиде), называется «гребнем» волны, а точка, в которой оно является наименьшим в нисходящем направлении (–1 на синусоиде), называется «впадиной»[49]. Между гребнем и впадиной находятся точки, где вода на мгновение находится на «нулевом» уровне, то есть она уже не поднимается, но еще не опускается (точка 0 на синусоиде); такие точки называются «узлами». В жидкостных волнах имеются два вида таких узлов, поскольку вода проходит через узел по мере продвижения к впадине и по мере продвижения к вершине гребня. Мы можем назвать их «восходящие узлы» и «нисходящие узлы» (позаимствовав термины, используемые для аналогичной цели в астрономии). Вертикальное расстояние от узла до гребня волны или до впадины называется ее «амплитудой».

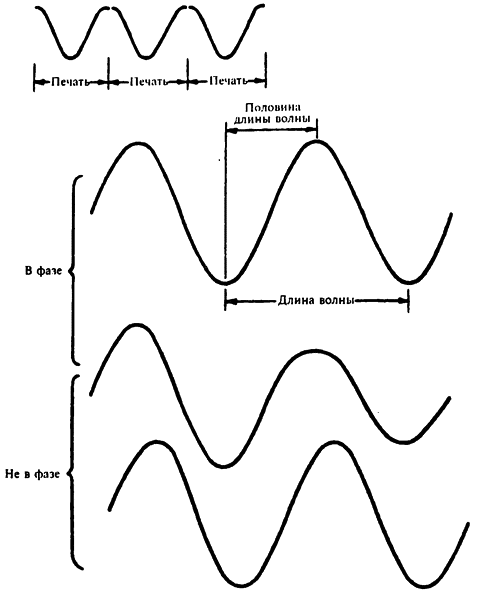

Если две или более точки занимают одни и те же взаимные положения в синусоиде, то про такие точки говорят, что они находятся в фазе. Например, все точки на различных вершинах одной волны находятся в фазе, так же как и все точки на различных впадинах. Все восходящие узлы находятся в фазе; все нисходящие узлы находятся в фазе. Все точки, находящиеся на одном расстоянии между восходящим узлом и гребнем, находятся в фазе и так далее. Если существуют две таких волны, у которых в любой момент времени каждый гребень совпадает в пространстве или по форме с гребнем другой в тот же самый момент времени, то говорят, что части этих двух волн находятся в фазе. Возможен даже такой случай, что обе волны могут быть в фазе на всем своем протяжении таким образом — гребень в гребень и впадина во впадину.

Естественно было бы назвать точки, расположенные на одной и той же волне и находящиеся не в фазе, точками «не в фазе». И пару волн, у которых гребень в данный момент времени не совпадает с гребнем другой волны, — волнами «не в фазе».

Синусоида может рассматриваться как состоящая из одной специфической маленькой части, которая повторяет себя неопределенное число раз. Например, часть синусоиды от одного гребня до следующего может быть воспроизведена в виде печати, и если вам захочется, то полную синусоиду можно воспроизвести, отпечатывая одну эту часть, присоединяя печать справа к окончанию предыдущей, к ее окончанию — следующую и так далее. Тот же самый эффект мы получим, если возьмем часть синусоиды от впадины до впадины, или от восходящего узла до восходящего узла, или от нисходящего узла до нисходящего узла и так далее. Мы всегда можем получить соответствующий шаблон, если возьмем участок от одной точки на синусоиде до второй, находящейся с ней в фазе.

Синусоидальная форма волны

Для любой взятой синусоиды расстояние от некоторой произвольной точки до следующей такой же — величина постоянная. Эта длина (для простоты возьмем длину от гребня до гребня) определяет «длину волны». Длина волны обычно обозначается греческой буквой «лямбда» (?).

Если узлы не отличаются друг от друга (а в физике они обычно не различаются), то расстояние между последовательными узлами равно половине длины волны (полуволне). Если восходящий узел одной волны при наложении совпадает с нисходящим узлом другой волны (такое иногда тоже случается), то говорят, что волны находятся «в противофазе», но расстояние между последовательными узлами все равно составляет половину длины волны.

Длина волны

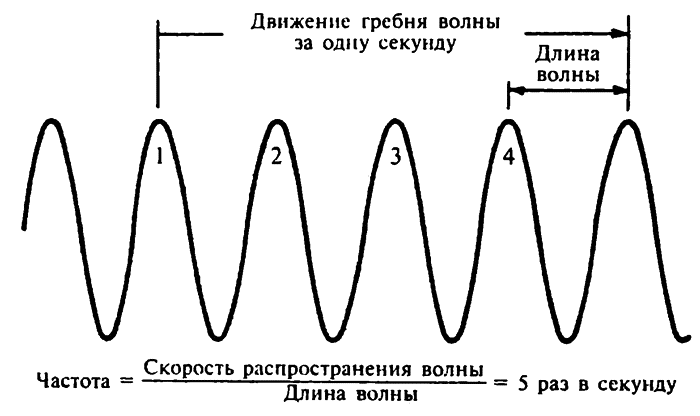

В данной волне гребень двигается по направлению наружу по поверхности воды (хотя вода непосредственно, хочу повторить, не двигается наружу вместе с ним); расстояние, которое он проходит за одну секунду, называется скоростью распространения волны.

Давайте представим себе, что скорость распространения данной волны составляет десять метров в секунду и что длина волны (то есть расстояние от гребня до гребня) равняется двум метрам. Если мы обратим наше внимание на некоторую точку на поверхности воды, мы увидим, что в ней через некоторое время образуется гребень. Он начинает перемещаться, и, когда он переместится на два метра по направлению наружу, его место займет второй гребень, еще два метра вперед, и в точке появится третий гребень и так далее. После того как пройдет одна секунда, первоначальный гребень окажется на расстоянии в десять метров, а его место займет пятый гребень (10 разделить на 2).

Количество гребней (или количество впадин, восходящих узлов, нисходящих узлов или любых других последовательных точек в фазе), которые прошли через данную точку за одну секунду, называется «частотой колебаний» волны. Частота обычно обозначается греческой буквой «ню» (?).

Частота колебаний волны

Из того, что я только что сказал, должно быть ясно, что скорость распространения волны, поделенная на ее длину, равняется частоте ее колебаний, то есть:

? = V/?. (Уравнение 11.1)

Единицы измерения скорости в системе МКС — метры в секунду, единицы измерения длины волны — метры. Поэтому единицы измерения частоты получаются равными (м/с)/м, или 1/с. Поскольку в алгебре 1/a называется величиной, «обратной» a, величину 1/с иногда называют «обратными секундами». Более часто, конечно, мы просто говорим «в секунду». Например, частота упомянутой выше волны может быть записана как 5/с и читаться как «5 раз в секунду» или как «5 обратных секунд».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК