Эксперимент Михельсона — Морли

В 80-х годах XIX века Михельсону (тому самому, который позже измерил скорость света) пришло в голову, что можно придумать способ измерения абсолютного движения.

Точка зрения того времени гласила, что свет состоит из эфирных волн, и, если бы эфир двигался, он мог бы нести собственные вибрации (свет) с собой. Если бы эфир двигался по направлению от нас, он уносил бы от нас свет и, следовательно, задерживал бы свет, иначе говоря, уменьшал бы скорость света. Если бы эфир двигался от нас со скоростью в два раза меньшей скорости света, свет потерял бы половину своей скорости по отношению к нам и соответственно в два раза дольше добирался бы к нам из некоей фиксированной точки. Таким же образом, если бы эфир двигался по направлению к нам, он бы достигал нас быстрее.

Точнее, физики считали, что эфир сам по себе не двигается ни при каких обстоятельствах. Однако Земля должна, казалось, неизбежно двигаться по отношению к эфиру. В том случае, если принять Землю как неподвижную, эфир будет казаться движущимся по отношению к нам, поскольку мы закреплены на Земле. Тогда проявлялось бы то, что получило название «эфирный ветер».

Если бы эфирного ветра не существовало, если бы Земля находилась в абсолютном покое, тогда свет двигался бы во все стороны с одной и той же скоростью. Кажется, что так оно и есть, но, скорее всего, это так только потому, что скорость эфирного ветра слишком мала по сравнению со скоростью света; следовательно, свет очень незначительно меняет свою скорость с переменой направления. Учитывая, что точное измерение скорости света представляло собой на тот момент очень сложную задачу, неудивительно, что небольшая разница в скорости оставалась незамеченной.

Однако в 1881 году Михельсон изобрел устройство, достаточно тонкое, чтобы произвести эту работу.

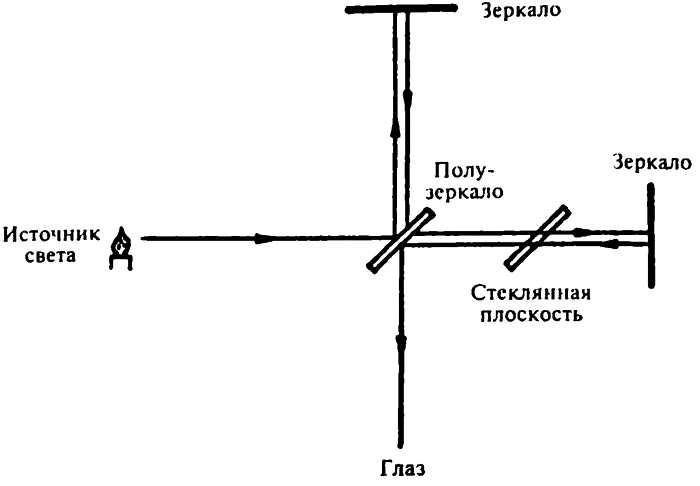

В этом приборе свет с определенной длиной волны падал на стеклянную плоскость под углом 45°. Задняя поверхность стекла была «полупосеребренной», то есть поверхность была покрыта достаточным слоем серебра, чтобы отражать половину света, а другую половину пропускать. Пропущенный свет продолжал движение в том же направлении, а отраженный двигался под прямым углом к этому направлению. Оба световых луча отражались зеркалом и возвращались обратно на полупосеребренную стеклянную плоскость. Часть изначально отраженного пучка лучей теперь проходила насквозь, а часть изначально пропускаемого пучка теперь отражалась. Таким образом, оба луча воссоединялись[91]. В результате единый луч света разбивался надвое; две половинки отсылались в направлениях перпендикулярных друг другу, возвращались и вновь соединялись в один луч.

Соединяясь, два луча производили линии интерференции, как это происходило с двумя лучами из эксперимента Янга. Одно из зеркал могло быть так настроено, что расстояние, пройденное лучом до этого зеркала и обратно, могло изменяться. Когда зеркало настроено, линии интерференции двигаются. По количеству линий, проходящих перед взглядом, когда зеркало перемещается на определенное расстояние, можно определить длину волны света. Чем большее количество зубцов проходит перед взглядом, тем короче длина волны.

Михельсон определял длину волны света своим инструментом, который он называл интерферометром («измерителем по интерференции»), настолько точно, что он предположил, что длина волны некоторых определенных спектральных линий может служить фундаментальной единицей изменения длины. В то время за такую фундаментальную единицу измерения был только что принят международный эталон метра. Это было расстояние между двумя тонкими отметками на брусе из платино-во-индиевого сплава, хранимого в Севре, пригороде Парижа.

В 1960 году предложение Михельсона было в конце концов одобрено и эа фундаментальную единицу измерения длины было принято явление природы, а не рукотворный предмет. Оранжево-красная спектральная линия разновидности редкого газа криптона была принята за стандарт. Сейчас метр официально установлен как величина в 1 650 763,73 раза больше волны этого света.

Но Михельсон желал большего, чем установление длины волны спектральных линий. Он признавал тот факт, что пучок света в интерферометре был расщеплен на две половины, которые двигались под прямым углом друг к другу. Предположим, что один из этих двух лучей идет по эфирному ветру. Тогда его скорость будет равной с (скорость света по отношению к эфиру) плюс v (скорость источника света по отношению к эфиру).

Интерферометр

Если расстояние от отражающего зеркала до полупосеребренной призмы принять за d, то время, которое понадобится свету, чтобы преодолеть расстояние от полупосеребренной призмы до отражающего зеркала, будет равным d/(c + v). После отражения свет вновь преодолеет расстояние d точно в обратном направлении. Теперь он будет двигаться против эфирного ветра и будет замедлен, его полная скорость будет равна с – v, а время, требующееся ему для того, чтобы вернуться, будет d/(c – v). В результате время, которое потребуется лучу на то, чтобы пройти туда и обратно, будет вычисляться по формуле:

t1 = d/(c + v) + d/(c – v) = 2dc/(c2 - v2). (Уравнение 6.1)

Однако в то же время вторая половина луча движется под прямым углом к первой; возвращается она также под прямым углом к первой. Она не движется ни по эфирному ветру, ни против него. И туда и обратно этот второй луч движется «поперек ветра».

Время, которое потребуется лучу света на то, чтобы преодолеть путь туда и обратно (t2), может быть высчитано с помощью плоскостной геометрии[92] и оказывается равным:

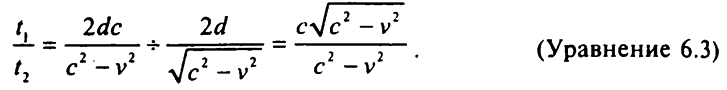

Поделив уравнение 6.1 на уравнение 6.2, мы найдем отношение времени, которое требуется на преодоление расстояния по эфирному ветру и против него, ко времени, которое требуется на преодоление того же расстояния поперек эфирного ветра. Мы получим:

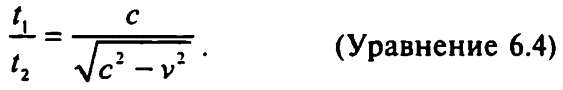

Выражение в самой правой части уравнения 6.3 принадлежит известной формуле (а?х)/х, и если и числитель и знаменатель разделить на ?х, то получим эквивалентное выражение a/?х. Соответственно уравнение 6.3 можно упростить до:

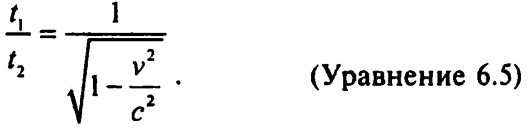

Дальнейшее упрощение возможно в случае умножения и числителя и знаменателя на ?(1/с2) (умножение числителя и знаменателя на одно и то же число, естественно, не меняет значения всего выражения). Тогда числитель уравнения 6.4 становится равным c?(l/c2) = c/c = 1. Знаменатель же становится равным ?(c2/c2 – v2/c2. Соответственно уравнение 6.4 может быть записано в виде:

Если источник света неподвижен по отношению к эфиру, то v = 0 и t1/t2 = 1. В таком случае время, затраченное лучом света, движущимся по эфирному ветру и против него, будет таким же, как и время, затраченное лучом света, движущимся поперек эфирного ветра. (На самом деле это время одно и то же для лучей света, движущихся во всех направлениях,) Если движущееся зеркало настроено таким образом, чтобы два луча света проходили в точности одно и то же расстояние, вернутся они точно одновременно, и линий интерференции не возникнет. Более того, не будет возникать линий интерференции и при повороте прибора таким образом, чтобы лучи света двигались в других направлениях.

Однако, если по отношению к эфиру свет движется, то v больше чем 0, следовательно, 1 – v2/c2 меньше единицы и t1/t2 больше единицы. Свет, движущийся по эфирному ветру и против него, будет дольше преодолевать определенное расстояние, чем свет, движущийся поперек него. На самом деле это отношение не намного больше единицы для любой разумной скорости по отношению к эфиру. Даже если источник света движется со скоростью 0,1 скорости света (так, что v равно огромной цифре в 30 000 км/с), это отношение будет составлять всего 1,005. Для обычных же скоростей это отношение будет совсем мало.

Тем не менее разница во времени была бы достаточной, чтобы разделить два луча света и привести к появлению линий интерференции. Естественно, невозможно было заранее знать направление эфирного ветра, но это не имело значения. Прибор можно было повернуть в любом направлении, и передвижное зеркало могло быть настроено таким образом, чтобы устранять линии интерференции. Если прибор повернуть теперь, то лучи света поменяли бы направление и теперь испытывали бы другое воздействие со стороны эфирного ветра, так что линии интерференции появились бы вновь.

По расстоянию между линиями можно было определить скорость источника света по отношению к эфиру. Поскольку источник света был жестко закреплен на Земле, это означало определить скорость Земли по отношению к эфиру, то есть установить абсолютное движение Земли. Если бы это было сделано, то можно было бы установить абсолютное движение всех тел, зная их движение по отношению к Земле.

С помощью американского химика Эдварда Уильямса Морли (1838–1923) Михельсон в 1886 году провел свой эксперимент. Он проводил его и до того, один, но ни разу не делал этого в условиях, которые бы его удовлетворяли. Теперь же он и Морли доскональнейшим образом закрепили интерферометр и применили фантастические предосторожности против возможных ошибок.

Снова и снова они повторяли свой эксперимент, и результаты оказывались одними и теми же — негативными! Когда они настраивали прибор, чтобы удалить линии интерференции, они не расширялись сколько-нибудь заметным образом при любых поворотах интерферометра. Можно было подумать, что им не повезло и для проведения эксперимента они выбрали момент, когда Земля не двигалась относительно эфира. Однако Земля движется по эллиптической орбите вокруг Солнца и ежемоментно меняет направление своего движения. Если в один день она оказалась неподвижной относительно эфира, то в следующий день она должна была двигаться.

Михельсон и Морли провели тысячи наблюдений в течение многих месяцев и наконец в июле 1887 года объявили свое заключение. Никакого эфирного ветра не было!

Я углубился в детали этого эксперимента из-за его шокирующего результата. Заявить об отсутствии эфира означало заявить о том, что, скорее всего, не существует способа установить абсолютное движение. А если это так, что станет с законами Ньютона и со всей картиной Вселенной, основанной на этих законах?

Физикам принесло бы облегчение извещение о том, что в эксперименте Михельсона — Морли были погрешности и эфирный ветер, несмотря ни на что, существует. Однако этот эксперимент повторялся снова и снова с 1887 года. В 1960 году для этой цели были использованы гораздо более точные приборы, чем интерферометр, но результат оставался прежним. Эфирного ветра не существует. Этот факт оставалось просто принять и изменить соответствующим образом картину Вселенной.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК